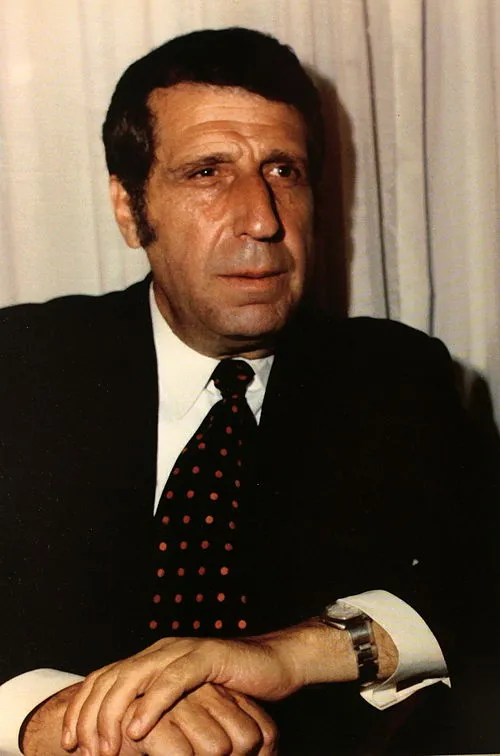

名前: 淀川長治

職業: 映画評論家

生年月日: 1909年

死亡年: 1998年

年 淀川長治映画評論家 年

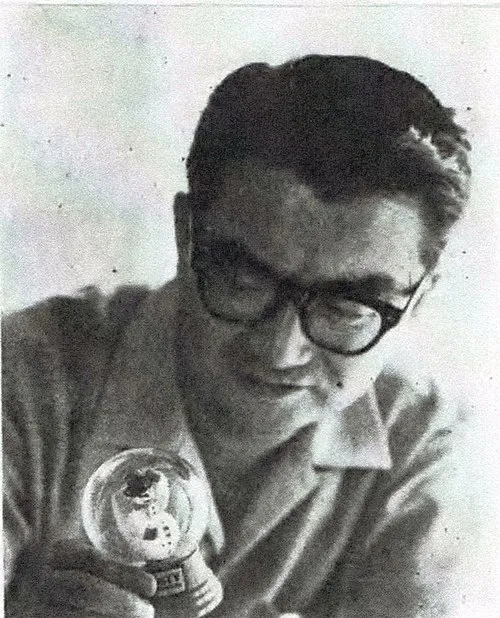

淀川長治彼の名前を聞くと映画ファンなら誰もがその深い声と思慮深い視点を思い出すだろう年に生まれた彼は子供時代から映画に魅了されていた映画がスクリーンで動き出す瞬間その世界に引き込まれたのはおそらく運命だったのかもしれないしかし彼の人生には平坦な道だけではなく多くの曲折が待ち受けていた若き日の淀川は東京大学で美術を学びながらも自身が本当に情熱を注ぎたいものが何かを模索していた年代日本が戦争に突入する中彼はついに自らの足で映画界へと踏み出す決意を固めたそれにもかかわらずこの選択は当時の社会情勢から多くの困難を伴うことになった戦後日本映画界は混乱しておりその中で新しい声や視点が求められていた年代初頭淀川長治はついに評論家として名乗りを上げるそして彼独自の視点から作品分析や評論を書き始めるこの時期多くの新しい才能や作品が誕生しそれと同時に古典的な名作も再評価されていったしかしそのような状況でも淀川は自分自身を貫こうとしていた私はただの評論家ではなくこの作品について語ることによって人との対話を創造したいと語ったとも伝えられる特筆すべきことには日本映画史上初めてテレビ番組ゴールデン洋画劇場でナビゲーター役として登場したことだこの番組によって多くの人が洋画に触れる機会となりそれまで興味が薄かった観客層にもアプローチするようになったしかしながらそれでもなお批評家として常に挑戦的な立場を維持し続けたある時一部作品についてこの手法では観客には届かないと辛辣な意見も述べるなどその姿勢には一貫した信念が感じられたまた年代にはフランス・ヌーヴェルヴァーグ運動にも触発され自身も実験的な短編映像制作へと進出するその結果文化的価値を求める姿勢こそあれど本格的な監督業とは異なる形で映像表現への寄与を果たしていたしかしこの取り組みは予想以上には広まりませんでしたそれでもなお彼は心折れることなく自身の日常生活でも影響力ある批評活動を続けていった年代になると日本映画界全体として再び変化する局面となり新世代監督たちによって新しいスタイルや物語性への探求が始まったそれにも関わらず淀川長治自身は伝統を重んじつつも新しい試みに対して理解と寛容さも持ち合わせていたそのため新しい監督との対話や共演機会にも恵まれとてもオープンマインドだったと言えるだろうこれこそがおそらく彼最大の魅力だった部分なのかもしれない観客への愛情それこそ全てだった年生涯歳という長寿者となり数え切れないほど多くのお宝とも言えるレビューを書いてきたその人物ただ単なる評価者ではなく日本文化全般へ影響し続ける存在でしたまた死去前夜まだまだ語りたいことだらけとその思念とも言える残された言葉その後日本映画界への貢献度ゆえ多方面から愛され続けその遺産はいまだ色褪せぬものとして称賛され続けています皮肉にも今日では彼ほど強烈な個性や知識豊かな批評眼を持つ存在はいないしかし現在見る限りおそらく上で行われる様な口コミ形式によって行われるレビュー文化これこそ過去とは異なる現代流儀と言えるだろうそれでもなお人は依然としてあの日の感動シーンや台詞について語ります今でもそして人との対話という根源的コミュニケーション手段これは永遠なのです