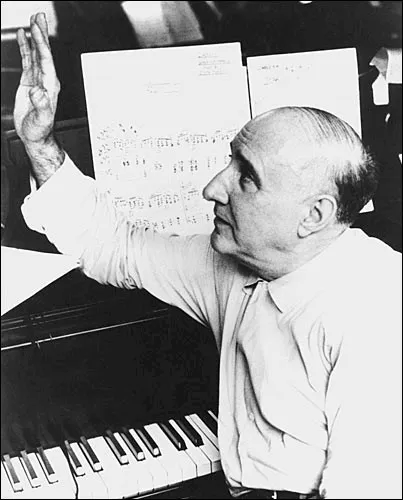

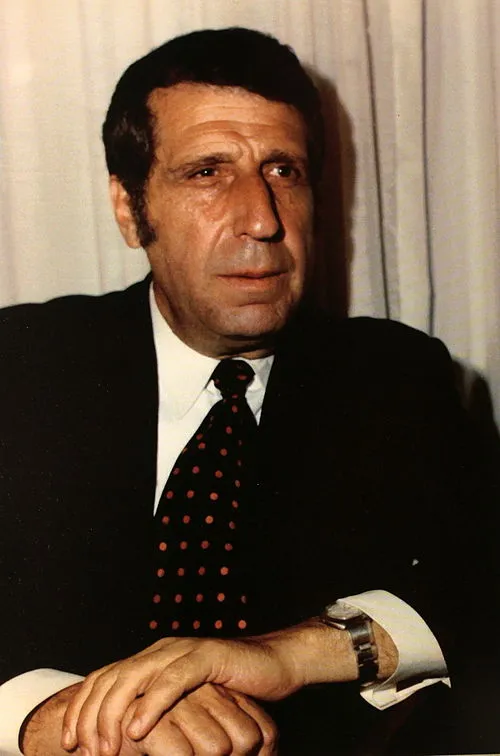

名前: アルノ・ババジャニアン

職業: 作曲家

生年月日: 1921年

死亡年: 1983年

年 アルノ・ババジャニアン作曲家 年

音楽の世界はしばしば天才たちによって彩られその中でもアルノ・ババジャニアンは特異な存在だった年アルメニアのエレバンに生まれた彼は若い頃から音楽に対する情熱を抱いていたが戦争と政治的混乱の影響を受けながら成長したそのため彼の作曲には常に人間の苦悩や希望が色濃く反映されていた

彼のキャリアが本格化する前当時のソビエト連邦下では芸術家たちが政府から大きな制約を受けていたしかしそれにもかかわらずババジャニアンは自身の独自性を失わずに表現活動を続けた年代後半彼はモスクワ音楽院で学び多くの優れた作曲家と交流することで視野を広げていった

年代になると彼は自身のスタイルを確立し始める民族的な要素や伝統的なメロディーを取り入れつつ西洋音楽との融合を図った結果生まれた作品群は新しい風潮として高く評価されたしかしこの成功にも関わらず政治的圧力が彼の日常生活に影響を及ぼすことも少なくなかった

例えばシンフォニー第番は年に完成した作品でありその旋律にはアルメニア民謡への深い愛情が注ぎ込まれているにもかかわらずこの作品が発表された際には一部保守派から批判されることとなり不運にもその後数年間公演機会が奪われることになったこのような状況はおそらく当時多くの芸術家共通して抱えていた苦悩だったと言えるだろう

それでもなお年代になると国際的な評価も高まり始めるそれまで多くの場合地元でしか認識されていなかったババジャニアンだが西側諸国で行われたコンサートによって名声は一気に広まった弦楽四重奏曲などもこの時期に発表されその美しいハーモニーや独特なリズム感覚によって聴衆を魅了した皮肉なことに一度身につけた名声という鎧のおかげで本来持つ繊細さや心情とは裏腹になんとなく国民作曲家として扱われるようになってしまった

年代には多様性豊かな作品群への挑戦も続けオペラダヴィデなどでは大胆かつ革新的な手法で演出され多大なる反響を呼んだしかしそれにも関わらず自分自身についてあまり語ることなく人へ向けて心情を書き続ける姿勢はいっそう顕著だったそして年自身歳という長寿命ながらも不幸にも世代交代という残酷さによってこの世から去ったのである

しかし皮肉なのはその死から数十年経過した現在でも新しい世代が彼の作風に強い影響を受け続けていることであるその点では古典と現代という境界線など無意味とも言えようこの豊かな音楽遺産こそおそらく未来へ向かう道標となりうるものなのだそして今日でも大規模コンサートホールではその旋律が再びよみがえり新しいファン層として知られる世代すら魅了している