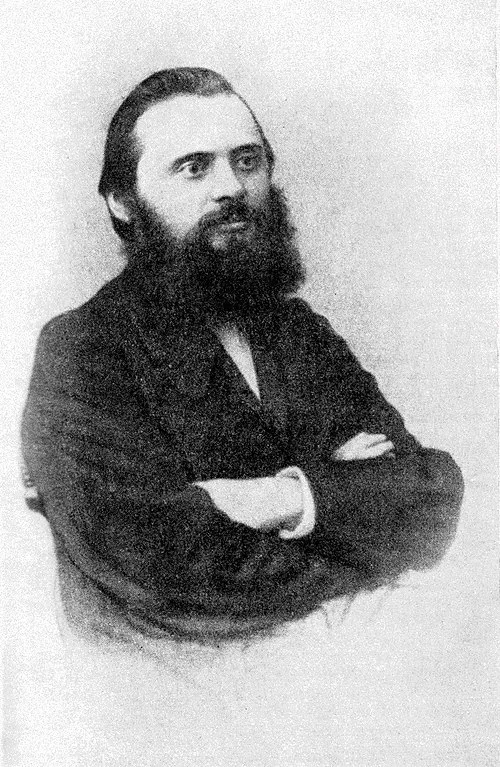

生年月日: 1851年(嘉永3年12月1日)

職業: ジャーナリスト、著作家

死亡年: 1931年

名前: 矢野龍渓

年嘉永年月日 矢野龍渓ジャーナリスト著作家 年

年の寒い冬江戸時代の日本嘉永年月日ある家族に新しい命が誕生したその子どもは後に矢野龍渓と呼ばれることになる彼は日本の歴史を語る上で欠かせない存在となるがその人生には波乱万丈なストーリーが隠されていた

彼が育った環境は当時の日本における政治的な混乱と文化的な変革に満ちていた若い頃から学問を重んじた矢野はさまざまな書物を読み漁り特に西洋思想や哲学に強く惹かれたそれにもかかわらず日本社会の伝統的価値観との間で葛藤を抱えつつ成長していった皮肉なことにこの内面的葛藤こそが彼の後のジャーナリストとしての視点や独自性を形成する要因となった

青年期彼は早くも政治運動や自由主義者たちとの交流を深めていくしかしそれにもかかわらず日本社会では依然として厳しい抑圧が続いていたこのような状況下で彼は自身の考えを発信するための記事を書き始めたのである言論は自由だと信じる若者として矢野は次第にその名声を広げていったそして年西洋風の新政府が誕生するとその機運を利用し自身の考え方や理念について多くの記事を書くようになった

しかし成功とはいつも簡単には訪れないものだ年西南戦争によって日本国内はさらなる混乱へと陥りそれまで築き上げてきた地位や名声も危うくなるこの困難な時期にも関わらず彼は自身の記事を書く手を緩めることなく多様な視点から事実を書き続けたそしてこの時期こそが矢野龍渓として真価を発揮する瞬間でもあったと言える

年代初頭には日本国内外で数多くの記事やエッセイを書き残し多方面から注目される存在となっていたしかしそれにもかかわらず一部から批判され保守派と進歩派の対立構造の中で苦しむことになるおそらくこの批判こそが彼にさらなるインスピレーションを与え新しい作品へと駆り立てたのであろう

年大正デモクラシーという潮流によって一瞬希望と思える光景も見え始めたしかしその背後には依然として暗雲が立ち込めていた当時生まれ育った国への愛情と批判精神との間で苦悩している様子もうかがえるこの国は本当に変わり得るだろうかという疑念がおそらく常につきまとっていただろうそれでもなお自身の記事だけではなく小説など幅広いジャンルでも表現し続けそれによって読者層も徐に広げて行った

晩年になっても創作活動はいっそう精力的だったまた多くの日記や回顧録を書いておりこの中では自分自身の日常生活だけではなく日本社会への鋭い洞察力も表現している一方で老いてなお現役という姿勢がおそらく周囲から尊敬されただろうその影響力と活動量によってジャーナリズムとは何かという問いについて一石を投じ続けたのである

年不幸にもその人生幕引きを迎えることになったしかしながらその死後数十年経過した今でも人は矢野龍渓という名前を見ることで何か思索させられる瞬間すら感じ取る不思議なことにその多様性ある意見や感情表現について興味深さすぎる余韻が残されたままでありそのメッセージはいまだ色あせないものとなっているこのように見る限りでは歴史家たちはこう語っていますが生涯通じて人への影響力は決して薄れることなく逆光として照明され続けています