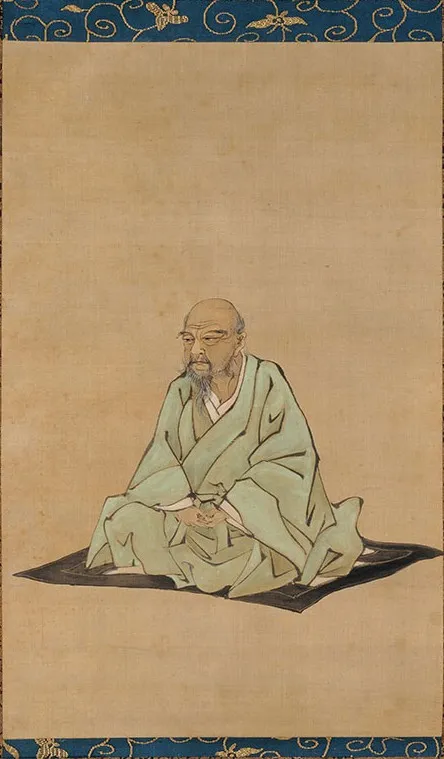

生年月日: 1816年9月7日

出身: 山東京伝

職業: 絵師、戯作者

生年: 1761年

年文化年月日 山東京伝絵師戯作者 年

彼の名前は山東京伝江戸時代の日本で文化と戯れた男である年に生まれた彼は若い頃から絵画や文学に興味を持ちその才能を開花させていった東京伝は浮世絵とともに戯作という新しいジャンルに挑戦し彼の名は瞬く間に広がっていくしかしそれにもかかわらず彼の道のりは平坦ではなかった京都で活動する中で多くの影響を受けながら自身のスタイルを確立していった皮肉なことに当時の作品が商業的成功を収める一方で彼自身は貧困との戦いを強いられていたそれでもなお東京伝は情熱をもって創作活動を続けその作品には多くの人が共感したこの時期おそらく彼が最も輝いていた瞬間だったと言えるだろう年文化年月日それは運命の日だった長きにわたる創作活動と闘争の日が過ぎ去りこの日山東京伝はその人生の幕を閉じることになるしかしその死によってすべてが終わったわけではない彼が残した作品群や独特な視点は後世へと引き継がれ多くの人によって語り継がれることとなった多くの場合日本文学界には数え切れないほど多様な声がありますそして山東京伝もその中でも特異な存在として語られることだろうおそらく彼への評価には賛否両論あるかもしれないしかし一つだけ確かなことそれは彼自身が自分自身や社会について問い続けた結果として生まれた作品群だった現代でも日本文化への影響力を持ち続けているこのように考えると不思議なことだ 年代初頭までさかのぼる文化的革命期にはさらなる進展や変化が見込まれていたそして皮肉にもその後数十年間で日本社会全体もまた大きな変革へ向かう事になるこのような歴史的背景から見ると山東京伝という人物はいかに重要なのか議論される余地はいくらでもあるだろう当時日本では欧米諸国との接触も増え新しい思想や価値観が流入し始めていたそれにも関わらず日本国内では古典的表現様式や精神性への回帰とも取れる動きも見受けられるその中で の作品群特に浮世絵や戯作 は一種独自の位置づけとなり近代という言葉すら感じさせる不思議さすら孕んでいるようにも思えるこのような状況下大衆から愛され続けた東京伝その名声とは裏腹になぜ孤独感とも言えるものと闘わねばならかったのであろう もちろん答えなど容易には出せないただ一つ言えることとして孤高ゆえこそ本質的な人間味や痛みそのものへ到達できたとも言える今でもファンアートやリミックスされたバージョンを見る限り山東京伝という名前自体大衆文化シーンにも何かしら反映され続けている様子そして江戸という響きを聞けばそれだけで感慨深い気持ちになるのであろう そうした数思索することでこそ更なる理解・共鳴へ繋げ得れば素晴しいと思いますね例えば浮世と書いてうきよと読ませるこの用語自体新しい価値観・享楽主義とも密接につながっており楽しい美しい世界観みたいなの もちろんそこには矛盾点など不自然さ満載ですでもそれこそ当時求め合われ活発化した部分なんじゃ何より根源的欲求でしょうこれこそ正真正銘日本文学史上欠かせぬ存在今語れば面白い点ですねその名残感じつつ私達生活してますから一見すると孤独者像抱えなが走行する我等とはまた別方向性でもあったでしょうそう意識することで深層理解でき静寂に佇む人姿映すようです歴史家たちはこう語っています 山東京伝という人物以上他類似物無経験者待望故その稀少性故愛おしくも暗喩し生涯描写引継ぎ得たりその背後潜む意図探究など途方なく面白み纏わせ試行錯誤出来ましたね本当に面白い存在でした