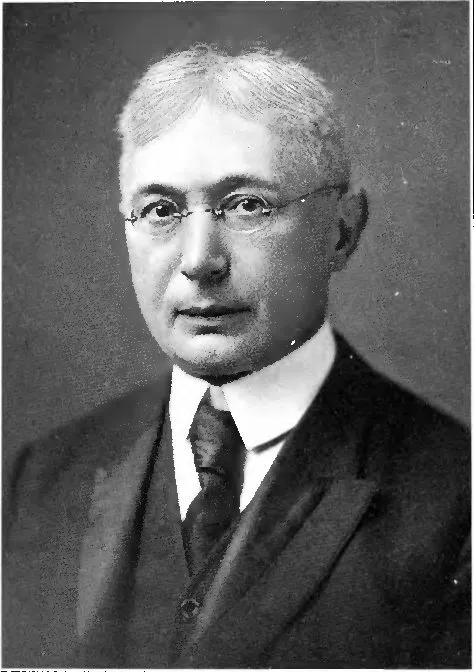

名前: 山田守

職業: 建築家

生年: 1894年

没年: 1966年

山田守建築の巨匠

建築界の偉大な巨匠山田守は年に生まれましたしかしその人生は単なる年月の積み重ねではなく波乱に満ちた物語で満ちています彼が若い頃日本は激動の時代を迎えていました明治維新から大正デモクラシーへと移行する中で山田は新しい時代の風潮に触発されました

学問への情熱が彼を早くから引き寄せた結果彼は東京工業大学で建築を学びますもしかするとこの選択が後の彼のキャリアにおいて重要な分岐点だったのでしょう大学卒業後すぐに国家プロジェクトに携わることとなり初めて手掛けた設計が高く評価されることになります

その後年代には様な公共施設や民間建築を手掛け一躍名声を博しましたしかし年日本が敗戦し多くの都市が焼け野原になったことで人の日常生活も一変しましたそれにもかかわらず山田は前向きな姿勢を崩さず新しい日本復興計画にも参加します

戦後復興と革新的なアイデア

特筆すべきは年代から年代初頭にかけての彼の活動ですこの時期多くの著名な建物が誕生しそのデザインには革新性と伝統的要素が融合しています皮肉なことに日本社会全体が消費主義へと傾いていく中で彼自身は美しいものとは何かを問い続けました

おそらくこの問いこそが彼を駆り立てた原動力だったのでしょうそのため多くの場合自身のアイデアよりもクライアントとの対話を優先したと言われていますこの姿勢こそ多様性あふれる作品群につながったと言えるでしょうまた人との対話を重視するあまり大胆すぎる構想も実現できない瞬間もあったようです

代表作とその影響

その作品群には新宿区役所や東京文化会館などがありますそれぞれ異なる特徴を持ちながらも共通して機能美が貫かれていますまたそのスタイルには西洋文化へのオマージュとも言える要素が見受けられることから日本独自のアイデンティティとは何かという問いについて考えさせられます

近代日本と共鳴する思想

当時日本社会全体では経済成長神話が蔓延していましたしかしそれにも関わらず山田守自身は急激な変化に対して常に警鐘を鳴らし続けました一方で新しい技術や素材への関心も強くそれによって従来型では表現できない形状や空間を提案しましたその結果として得られた作品はいまだ多くのファンによって愛されています

晩年と影響力

晩年になるにつれて自身の日常生活でも多様性や人との繋がりへ思いを寄せていたようですそして年生涯追求した理念住み良い環境づくり を胸に静かにこの世を去りますこの出来事によって日本のみならず世界中で多大なる影響力を持つ存在となりましたそれでもなおただ技術的成果だけでは足りないと語る姿勢には深い哲学的含蓄があります

遺産として残るもの

文化遺産保護協会によればその死後数十年経った今でも山田守という名前は国内外で評価されていますそして現在では多様性ある価値観から再評価されるべきだという意見まであります皮肉なことですがその死後何十年もの歳月にも関わらず人はいまだ美と機能の調和について考え続けています

近代建築界への道標回顧と思索 終章

歴史家たちはこう語っていますある有名人によれば自分だけではなく他者との共同作業こそ美しい空間づくりにつながるこの理念こそ今でも継承され多方面で活動している若手建築家たちへの道標となっていますこの流れを見る限りおそらくこの言葉こそ不朽なる名言として歴史的記憶となっているのでしょう