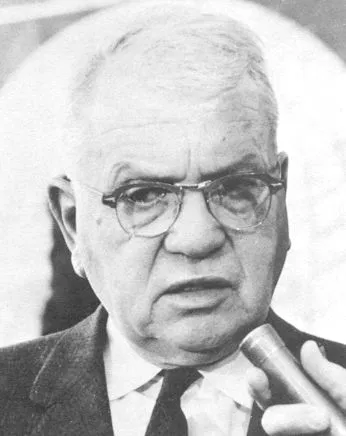

生年月日: 1895年

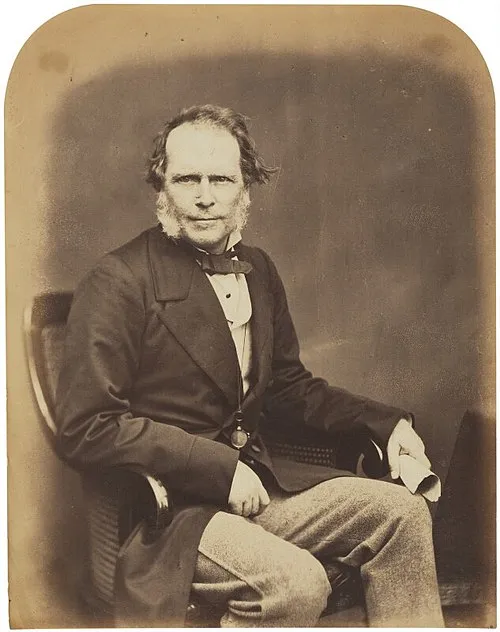

名前: ウラジーミル・プロップ

職業: 昔話研究家

死亡年: 1970年

年 ウラジーミル・プロップ昔話研究家 年

ウラジーミル・プロップは年にロシアのスモレンスクに生まれた彼の人生は物語のような展開を辿りながら文学と民俗学における重要な業績を残すこととなったしかし彼がただの研究者であるというだけではなくその考え方や理論は後世に大きな影響を与えることになる幼少期から文学や伝説への関心が強かったプロップは家族から刺激を受けて育った皮肉なことに当時のロシア社会は政治的混乱に満ちておりこの状況が彼の知的探求心を一層掻き立てたことでしょう大学で歴史と文学を学びながら多くの昔話や民話に触れる中でそれらが持つ共通する構造やテーマについて考察するようになった彼のキャリアが本格化するきっかけとなったのは年に発表した著作昔話の形態学だったこの書籍では数百ものロシア民話を分析しそれぞれが持つ物語構造と機能について詳細に論じているおそらくこの作品によってプロップは西洋諸国でも知られるようになり民俗学研究への新たな視点を提供したのであるしかしこの新しい見解には批判も伴い物語には一定のパターンしかないという指摘もあったさらにその後多くの研究者たちがプロップ理論からインスピレーションを受けることになるそれにもかかわらずその単純化されたモデルには疑問も寄せられ続けた多様性豊かな民族文化や口承伝説について考慮すると一つの枠組みに押し込めることへの抵抗感も理解できるだろう現代でもプロップ的と称されるその手法は多くの場合議論されるテーマとなっている彼自身その後も多様なテーマについて執筆活動を行い続けたが一貫して言えることは物語とは単なる娯楽ではなく人間性や社会文化そのものを映し出す鏡であるという認識だった記者会見ではこう述べている昔話こそ人の日常生活や価値観生きざまそのものです年ウラジーミル・プロップはこの世を去ったその死後も彼の理論と作品はいまだ多く引用され続けおそらく彼こそが世紀初頭以降最も影響力ある民俗学者として名高い存在となっているそして今なお昔話という言葉自体が持つ意味合いや価値観それはいかにして人間社会と深く結びついているかについて考えさせ続ける皮肉にも新しいメディアによって表現されたストーリーでもその根底には古典的な要素があります今日でもウラジーミル・プロップから受け継いだ考え方や分析手法によって新しい世代が再解釈し発展させています一部ではデジタル時代と呼ばれるこの時代でも人が夢中になるストーリーには共通するエッセンスがありますそれは古今東西変わらず人間関係や感情について触れ合う力強い要素なのです 我人間には何千年にもわたり同じ物語喜び 悲しみ 勇気 そして裏切り を分かち合ってきた歴史がありますこれはあまりにも真実だろうそしてそれこそがウラジーミル・プロップがお亡くなりになった年以上経った今なお多大なる影響力として私たちの日常生活に色濃く残っています