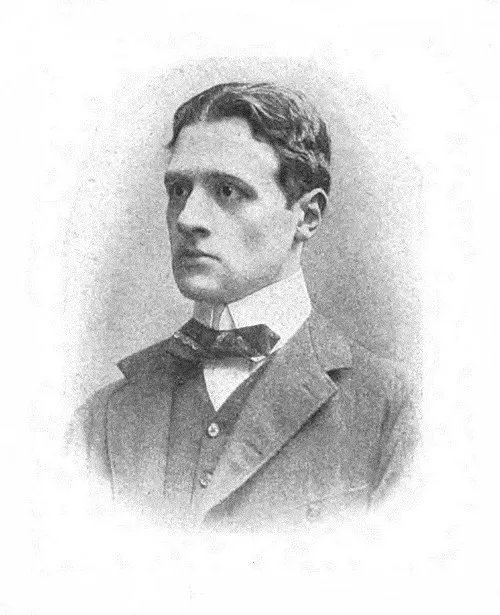

名前: 湯浅八郎

職業: 生物学者

生年: 1890年

没年: 1981年

湯浅八郎日本の生物学者の軌跡

彼は年豊かな自然に囲まれた静岡県で生を受けたしかし彼が科学の道を歩むきっかけとなったのは幼少期に目にした美しい河川とその生態系だった子供の頃から昆虫や植物への関心が強く周囲の大人たちは彼を自然観察者と呼んでいたこの愛情深い環境が後に彼を日本有数の生物学者へと成長させるとは当時誰も予想しなかっただろう

しかし若い八郎が大学進学を果たした際には多くの困難が待ち受けていた東京帝国大学現・東京大学への入学は夢でありその実現には家族や自身の努力が必要だったおそらく彼はその過程で多くの挫折や不安を抱えていたかもしれないしかしそれにもかかわらず彼は努力し続け生物学という専門分野への情熱を燃やし続けた

年には卒業しその後すぐに研究機関で勤務することになったこのころから八郎は特に水生生物への関心を深め自身の日常生活でも川辺や湖畔で時間を過ごすようになったそれによって得られた知識と経験は後彼の研究成果として結実することになるそしてこの分野において名声と認知度を高める第一歩となった

皮肉なことに日本では当時水産業界との結びつきが強い研究テーマではあったものの本格的な水生環境保護について議論されることは少なく多くの場合無視されていたそのため湯浅自身も苦労したことだろうしかしそれでもなお彼は自身の研究結果や提言によって徐にその重要性について啓蒙していく役割を果たした

年代になると日本国内外で影響力ある発表も増え始めるおそらくその時期には水環境問題について発言することで自ら考えるべき課題にも直面していただろうその中でも特筆すべきは淡水魚類の分類及び行動観察による新しい知見だったその成果は科学界のみならず一般社会にも波及し多大な影響力を持つようになっていった

戦後日本社会全体が復興へ向かう中で湯浅八郎も新たな挑戦へと向かった年代には国際的な協力プロジェクトにも参加し水環境の重要性について国際会議などでも積極的に発言するようになるそしてその活動はいわゆる水族館文化の形成へも寄与していくこの流れから見ると生物多様性保護運動との相互作用も明確だったと言える

年代になると高度経済成長期という日本特有の状況下で多くの川や湖沼が開発されてしまう時代背景にも直面することになるそれにもかかわらずおそらく彼自身としてはこの時代こそ真剣勝負だったと思われるつまりこの未曾有なる経済成長には矛盾点がありその一部として自然環境への影響という懸念事項が孕まれていたからだしかしながらそれこそ科学者として声を上げなければならない瞬間だとも考えていただろう

そして年代以降人から注目され始めた環境問題に対して鋭敏さを持ち続け新しい視点からアプローチしていった同時期人の日常生活でもエコロジー意識が高まり始めておりこの潮流とも共鳴している様子だった私たちは未来世代へ何を残すべきなのかという問いへの答えとして多様性尊重や保全活動など具体的な手法論について模索し続けていたのであろう

晩年年まで

晩年まで活躍した湯浅八郎ただ歳月だけ過ぎ去ってしまえば良かった訳ではないその姿勢こそ真剣さや熱意となり多忙な日常生活との両立によって家庭内外問わず信頼されている存在となっていたそれゆえ近隣住民との交流も盛んになり地域文化と科学教育との融合事例とも言えようこの試みこそ本来求められる公衆教育活動そのものとも考えられるのである

遺産今なお息づいている思想

年月日九十歳という長寿ながら惜しまれつつ他界しかしながらその死後約年以上経過した現在でも日本各地では湯浅八郎氏ゆかりの研究機関や団体によって地元海域・河川など実態調査・モニタリング等幅広い活動継続されているそして歴史家達はいまだ語り継ぐこの道程こそ次世代につながる貴重財産というメッセージとして今日私達よ届けたい