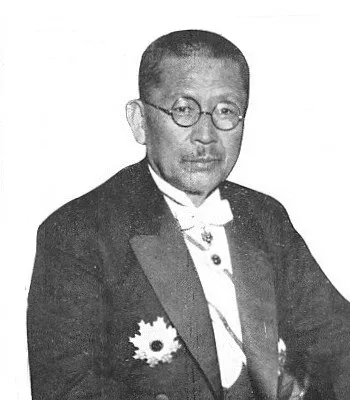

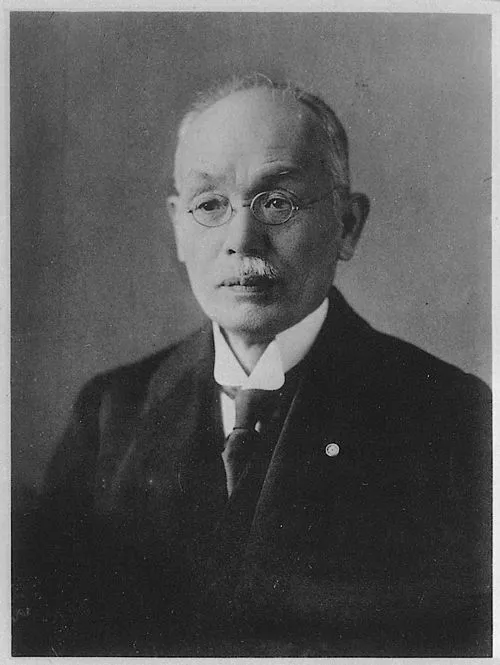

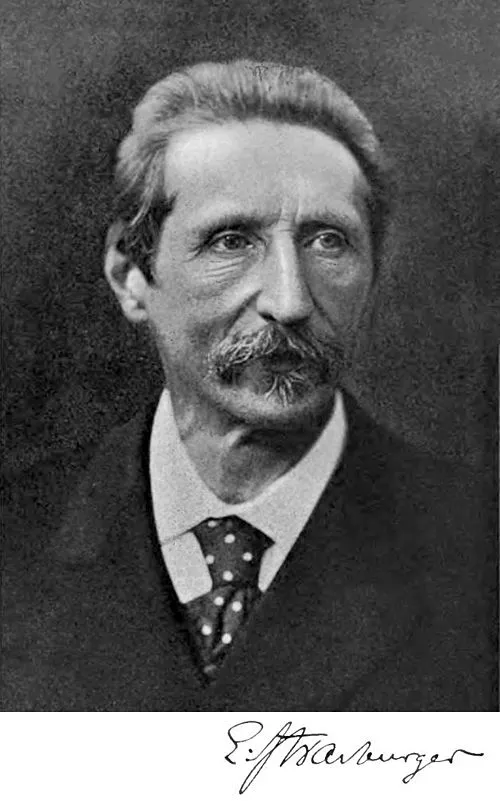

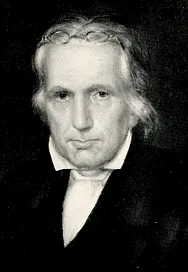

名前: 臼田亞浪

生年: 1879年

没年: 1951年

職業: 俳人

年 臼田亞浪俳人 年

臼田亞浪は年に日本の静岡県で生まれた彼の誕生は明治時代という新しい時代の幕開けと重なるしかしその幼少期は決して平穏なものではなかった地域の自然や人とのふれあいが彼の心に深く刻まれ後に彼が詠む俳句にその影響を色濃く反映させることになる

少年時代亞浪は周囲の風景からインスピレーションを得ていたがそれにもかかわらず厳しい家庭環境に悩まされていた父親は伝統的な価値観を重んじる人物でありその期待に応えようとするあまり自由な発想を抑圧されてしまったそのためおそらく彼が初めて筆を取った瞬間も自身の内なる葛藤から逃れるためだったかもしれない

歳になった頃亞浪は東京へ上京し多様な文化や思想に触れることとなるこの都市で出会った仲間たちとの交流は彼自身を変革する契機となり俳句の世界へ本格的に飛び込むきっかけとなった皮肉なことにこの新しい環境でも依然として周囲との摩擦があり自身のスタイルを模索し続けたしかしこの葛藤こそが後の名作への道しるべとも言えるだろう

特筆すべきは年代初頭から中盤にかけて数多くの俳句作品を書き上げたことであるその中には日本特有の四季折や日常生活の日常的情景だけでなく人の日常にも目を向けた観察眼が宿っていたあるファンは街頭インタビューでこう語った臼田さんの作品には人間味溢れる温かさがありますとまた多くの場合シンプルさが彼女独自の特徴として評価されている

しかしそれだけではない年代になると一層洗練された作風へと進化していったこの頃には日本全体で西洋文化への関心が高まりその流入によって人の日常生活も大きく変わり始めていたそれにもかかわらず亞浪自身は伝統的な形式から脱却せず新旧融合させる手法によって独自性を保つことに成功したこの微妙なバランス感覚こそ多く人から愛され続ける理由だと言える

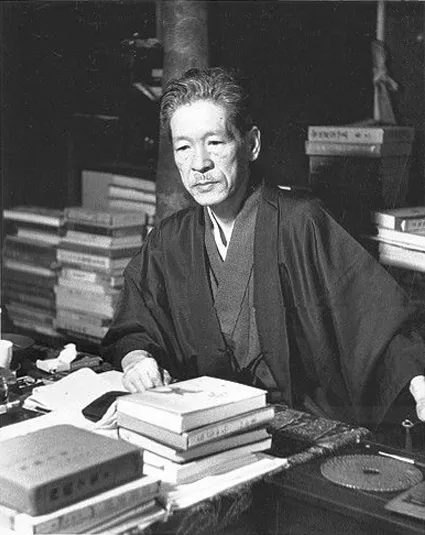

また有名なのは秋桜という俳句集だこの作品集では自身の日常生活や自然との対話を通じて得た感動や思索が詰め込まれている秋桜は美しさと儚さについて深い洞察力で描写され多く読者につながりを与えたと言われているその内容について議論する余地も多いものだろう特定のテーマについて個人的見解を見ることで新しい視点も開けるようになっていた

年臼田亞浪はその生涯を閉じたしかしながらその死後も彼女の作品はいまだ色褪せない魅力を持ち続け多くの文学愛好家によって読み継がれているそして今日でも学校教育などでも取り上げられることが多いその影響力から考えてみればおそらく後世へのメッセージとして日常を見つめ直す重要性だったのであろう

皮肉にもこのような形で臼田亞浪という存在自体も日常になりつつある現代社会などでは古典として再評価され始めその言葉一つ一つには驚異的とも言えるパワーがありますそしてその思想や感情表現こそ人が今求め続けるものなのだろう