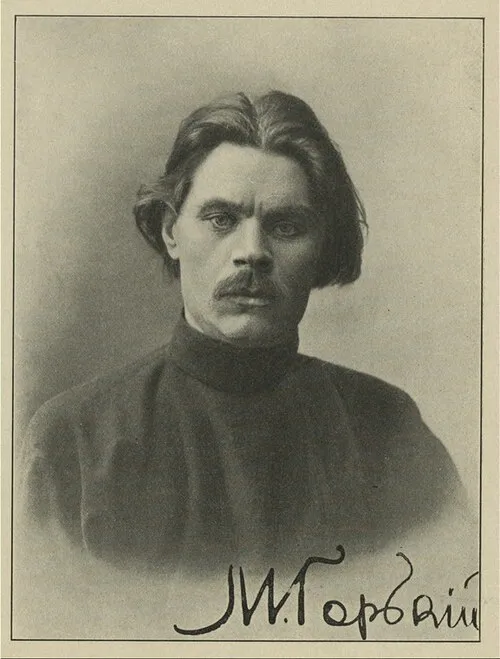

名前: 宇良田唯

生年月日: 1873年

職業: 医師、眼科医

活動期間: 1936年まで

年 宇良田唯医師眼科医 年

年日本の医療界において一つの名が記憶されることになるそれは宇良田唯という眼科医である彼は年に生まれ彼の人生は医学への情熱と献身によって彩られていた幼少期から視力に問題を抱えていた彼は眼科医になることを決意し自らの経験をもとに患者の苦しみを理解する力を養っていった

大学で医学を学び始めた宇良田は同時に新しい治療法や技術が次と登場する時代に直面していたしかしそれにもかかわらず彼の専門分野への情熱は揺るぎないものだった実際彼が学生だった頃多くの日本人患者が適切な眼科治療を受ける機会すら持てない状況だったそのため宇良田は医師として社会貢献する使命感に駆り立てられた

卒業後彼は病院で研鑽を積む中で多くの症例に向き合うこととなったしかしその道程にはさまざまな困難も待ち受けていた例えば新しい治療法や器具が導入される中でそれに適応できない古い考え方との対立もあったこの皮肉な現実にもかかわらず宇良田は常に最新の知識や技術を学ぶ姿勢を崩さず自身でも研究成果を書き残していった

そして年その活動は大きな評価につながる光明学会の設立メンバーとして名を連ねこの組織では視覚障害者への啓蒙活動や福祉支援が行われたおそらくこの活動こそが彼自身の目指すべき理想的な医療社会像だったと言えるだろうまたこの学会で発表した論文はいまだ多くの若手眼科医たちから引用され続けている

皮肉なことだが年代には日本全体が戦争という暗雲によって覆われ人の日常生活や健康状態も脅かされたしかしそのような厳しい状況下でも宇良田唯は目指す道から逸れることなく多くの患者とその家族たちへ温かい手を差し伸べ続けたそれどころか戦後日本社会復興期には国民的健康運動にも参加し人へ向けて健康管理や目について啓蒙していったのである

記録によれば失明予防キャンペーンを通じて数多くの日常生活改善策や検診方法について広報し大衆へのアプローチ方法として講演会も頻繁に行ったその姿勢から察するにおそらく彼自身も視覚障害という問題について非常に強い関心と理解を持っていたと思われるそしてその努力のおかげで日本国内では徐ながら視力検査普及率も上昇してゆき多くの人が早期発見・早期治療できる環境へと変化した

しかし一方で冷静になって考えてみればその裏側には多大なる時間と労力だけではなくとても辛酸舐めざる得ない出来事とも向き合わねばならなかっただろうそれでもなお命というものへの執着心から次世代へ知識伝承する姿勢こそが本当のお手本と言えるしかし奇しくもそれほどまで尽力した後自身も高齢になり病床につかなければならなくなる運命だったこのような皮肉さこそ人間ドラマとして見るべき点なのかもしれない

年星空を見る余裕など無かったころ突如訪れた敗戦心痛む様子とは裏腹おそらく翌日の希望だけでも胸いっぱい期待できただろう数日後大切な家族や仲間との再会それぞれ何処へ流れてしまうのであろう そう思いつつ未来へ進んだこの国自分自身反省し周囲へ励ます意義とは何なのだろうそんな問いすら感じ取れる瞬間すらあったことでしょう

晩年になり歳となった宇良田唯病気との闘病生活ながら真摯な態度忘れぬままで最後まで理想追求者として生涯全うする姿勢こそ賞賛され続け今なお語り継ぐ物語なのですそして歴史家達によれば命の尊さ認識させ続け様資源有効活用促進など次世代支援果敢挑戦型スタイル基盤作り仕掛人とも言えそうです今現在だからこそ伝わりますね