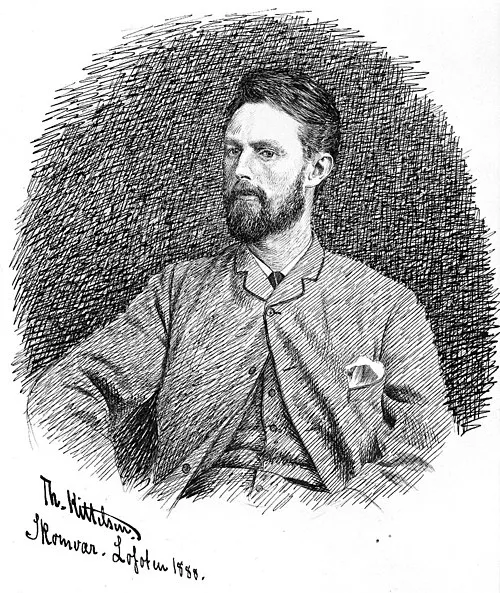

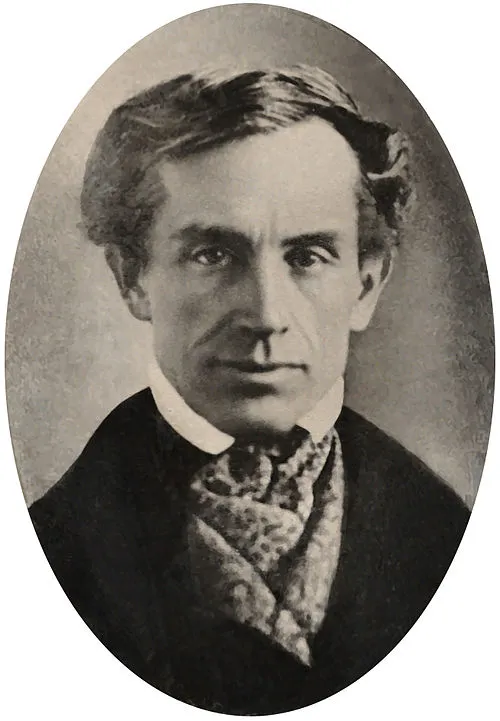

生年月日: 1868年4月5日(慶応4年)

職業: 小説家

死亡年: 1929年

本名: 内田魯庵

年慶応年月日 内田魯庵小説家 年

彼の名は内田魯庵年明治維新の激動する時代に生まれたが彼の人生はまるで一つの壮大な小説そのものであった新しい時代の波が日本を洗い流し古い価値観と新しい思想が激しくぶつかり合っていた時期だったやがてこの若き内田魯庵は文学という舞台に足を踏み入れる運命にあった

幼少期から彼には特異な才能があったしかしそれにもかかわらず家庭環境は決して安定したものではなく若き日の内田魯庵は常に何かを求めてさまよっていたおそらくその経験こそが後の作品群に深い影響を与えたのであろう

明治時代中期日本社会は急速に西洋化し多くの人が自分自身を模索していたそれまでの伝統的な価値観と新しい思想との間で揺れ動いていたこの時期彼もまた文壇で自己表現を試みるようになった

初めて出版された短編小説田舎教師は多くの注目を浴びたそれまで日本文学にはなかった視点や感情描写は多くの読者に衝撃と共感を呼んだしかしその成功にもかかわらず内田魯庵自身は孤独感と戦っていた作品を書くほどに心の奥底には何か空虚さが残り続けた

彼の日常生活には作家としてだけではなく一人の人間として苦悩する姿も見え隠れしている皮肉なことに一流作家として認知されながらもその裏では常に経済的困難と向き合わざるを得なかったしかしそれでも文学への情熱だけは消えることなく燃え続けていた

年から年まで連載された真実は彼自身の日感じる社会への疑問や憤りを色濃く反映した作品であるこの小説では登場人物たちによる苦悩と成長が描かれているそれこそが当時日本社会全体へ向けたメッセージだったとも言えるしかしこの作品もまた発表当初はいくつもの批判や誤解を招いた

晩年になるにつれ内田魯庵はいわゆる平和主義者として知られるようになっていったこの変化について議論する余地はあるものの一部では戦争への強い反対意見として受け取られることとなったただ彼自身自身の日記などでもそうした信念について言及しているためおそらくその考え方には一貫性があったのでしょう

年生涯年目となるこの年に命尽きた瞬間まで内田魯庵という人物はただ一人孤独な執筆者として生き続けていたその死後数十年経てもなお多くの人によって語り継がれる存在となりデカダン文学の旗手として位置づけられている現在でも大学などで取り上げられることもしばしばあり新しい世代へ影響力を与えている

興味深いことに多くの場合その作品群よりも本人について話題になることすらあるそれほどまでになぜ執筆活動以外にも多岐にわたり存在感を放ち続けたのでしょう それこそがおそらく日本文化全体への深遠なる影響力なのだと思われます今なお多様な視点から研究され続け新しい解釈や再評価へ繋げている事実こそその証と言えるでしょう