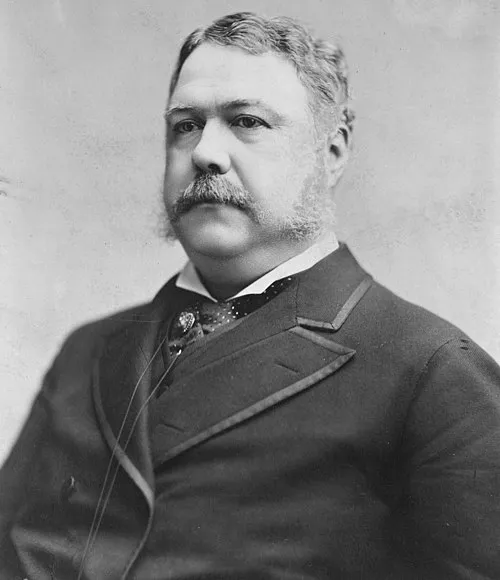

生誕年: 1837年

死去年: 1889年

藩主の称号: 第12代津藩主

年 藤堂高潔第代津藩主 年

年静かな津の地に生まれた藤堂高潔は幼少期から異彩を放つ存在であった彼の誕生は家族にとって喜びであったがその背後には将来の藩主としての重責が待ち受けていた若い頃から学問に励み武道や政治についても深く理解していった高潔だったが彼が本当に求めていたのは平和な社会でありそのために尽力することだった

しかし高潔が成長するにつれて日本全土は動乱と変革の真っ只中に突入していた明治維新という歴史的な大事件によって多くの大名や藩主たちがその権威を失っていく中高潔もまた津藩を守るべく奮闘しなければならなかったこの時期彼は一つの決断を下すそれは武力ではなく外交と協力によって状況を打開しようとする姿勢だった

年高潔は第代津藩主となるこのポジションには多くの期待とプレッシャーが伴った彼自身もおそらくこの役割には重い責任感を感じていただろうしかしそれにもかかわらず彼は冷静さを保ち続け周囲との対話を重視したまた自ら率先して地域経済や教育制度への改革にも取り組んだその結果として多くの人から信頼されるリーダーとなり得たのである

皮肉なことにこのような努力にもかかわらず日本政府との関係性は常に緊張した状態であった特に明治時代初期日本政府による中央集権化政策が進む中高潔は自らの地位と尊厳を守るために苦慮せざるを得なかったまたその過程で多くの同士たちとも衝突しながらも自身の信念を曲げない姿勢には賛否両論あったと言えるだろう

年高潔はいよいよその生涯を閉じる運命へと向かっていたこの年日本では新しい憲法大日本帝国憲法が施行され大きな変化が訪れようとしていたしかしそれにも関わらず高潔自身はいまだ自分自身と津藩との未来について思索していたことでしょうそしてこの時期高潔への評価もまた変わり始めたそれまで冷遇されていた地方豪族たちから新しい評価へと変わり始めおそらくそれこそが彼自身求め続けてきた平和の象徴であったと言える

晩年高潔は静かなる生活へ戻り多くの日を書物や学問に費やしたそれでもなお私と私たちという意識こそが彼の日常生活のおいて最も重要なテーマであり続けただろうそしておそらくその思索こそが日本という国全体について考えさせる要因になっていた可能性すらある

歴史家たちはこう語っています藤堂高潔こそ真なる指導者とは何かを教えていると一方で現代人から見れば自分自身や他者との関係性こそ大切なのだと思わせる存在とも言えるその後多くの人によって高潔への讃美歌なども作成され人の日常生活にも影響与え続けているという皮肉

年代以降このような指導者像とも呼べるものへの再評価がおき現代版藤堂と称されながら数多くの記事や書籍でも取り上げ続けられていることを見るにつけ一つ言えることがありますそれは一人ひとりに目線合わせて接することそれこそ今なお重要視されている教育理念なのです

結局生涯様な選択肢からどれだけ正しい答えへ至れるか否かこれこそ非情なる試練でもありますそして高洁の場合それ自体出発点なのかもしれません今日でも多様性への理解深まっていますので歴史上人物名著名作など通じても永遠なる存在感漂わせていますね