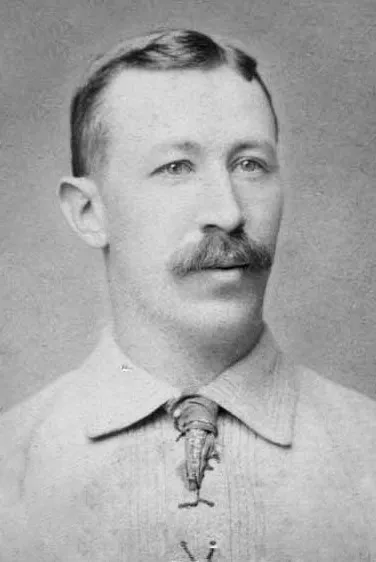

生誕年: 1837年

死亡年: 1916年

職業: 医師

名前: 高松凌雲

年 高松凌雲医師 年

高松凌雲その名は日本の医療史に輝く星である年静岡県に生まれた彼は幼少期から医学への強い興味を抱いていたしかしそれにもかかわらず彼の道は平坦ではなかった若き日の高松は当時の日本が直面していた西洋医学への転換期にさまざまな葛藤を経験することになる彼が医師としてのキャリアをスタートさせた頃日本は急速に西洋文化を取り入れ始めており西洋医学が伝来する中で高松もその流れに乗る形で学び始めたおそらく彼の最大の挑戦は日本伝統の医療と新しい西洋医学との間で揺れる心情だったこの時代背景には多くの人が古い価値観と新しい価値観との間で苦しんでいたことも影響しているだろう年には解剖学講義を出版しこの著作によって多くの医学生や若手医師に影響を与えたこの行動には驚きと共感が混じっていたなぜなら多くの同業者たちが伝統的な考え方から脱却できない中高松だけが一歩先へ進んだとされているからだしかしそれでもこの革新性には批判も多かった特に保守的な考え方を持つ人から非難されることもあったようだ明治政府が西洋化政策を進める中高松凌雲は特に教育現場で活躍した彼自身自ら教育者として数多くの後進を育成することにも力を注ぎその教え子たちは後世でも重要な役割を果たすようになったそのため高松本人だけではなく彼によって育てられた世代にも注目する必要があるだろうそれぞれ異なる道へ進む教え子たちその中には高名な外科医や内科医も含まれておりその影響力は計り知れない高松凌雲という人物について議論する際おそらく最も重要なのは彼自身が切り開いてきた新しい時代への意識改革だと思われる西洋医学と日本伝統医学という二つの巨大勢力との融合を果たそうとした彼の日その努力こそ本当に尊敬されるべき点なのかもしれないただ単純に知識や技術だけではなくそれぞれ異なる文化背景や倫理観まで考慮して行動した姿勢こそ多様性という観点から見ても極めて重要と言える年高松凌雲という偉大なる存在はこの世を去ったそれにもかかわらず彼自身の理念や思想はいまだ色あせず残っている現代でも地域社会に根付いたメディカル・サービスとして評価され続け新しい世代によって引き継がれているのであるそして皮肉なことにこのような状況下でもなお日本国内では未だ古い価値観と新しい価値観との対立が続いている死後年以上経過した今高松凌雲という名前を見る機会がありますその根底には近代医学の先駆者として確固たる地位がありますし教育者としても尊敬されていますしかし実際多くの場合人はその背後に隠された数の葛藤や挑戦について触れることなく語られる事例も少なくありませんこの矛盾した現象こそ時代によって変わる人のおぼろげなる記憶歴史とは常につながり続ける過程なのかもしれませんねこうした視点から見れば高松凌雲という人物についてもっと掘り下げてみたいものです例えば彼の日常生活では何が起こったのでしょうそれとも一緒に働いていた仲間との関係など確かな資料残念ながら見つけ難いですがおそらくそこにもドラマチックなストーリーがありますよね結局大切なのは私たち自身がお互いどう理解し合えるかこれにつきます