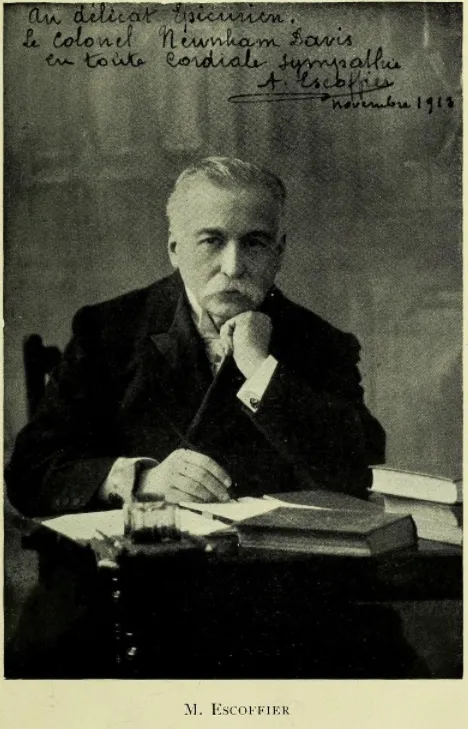

名前: 高木正善

生年月日: 1853年9月26日(嘉永6年)

死去年: 1920年

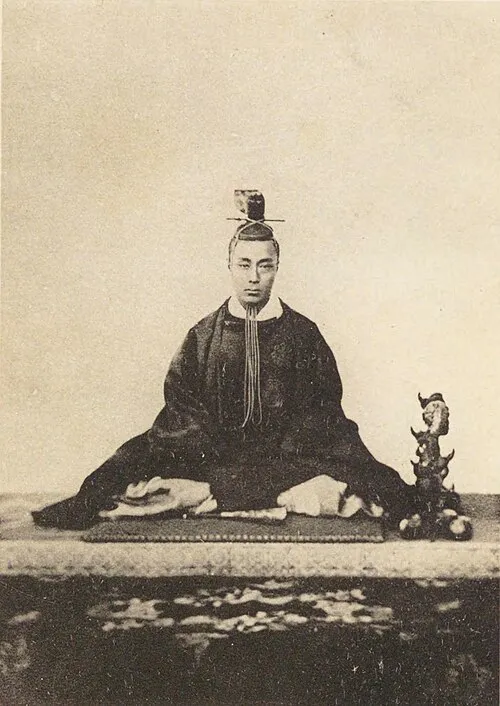

役職: 第13代河内国丹南藩主

高木正善 近代日本の影響を受けた藩主

年の秋江戸幕府が揺れ動く中日本の南部河内国にある丹南藩で一人の男が誕生した高木正善は家族に恵まれた環境で育ちその人生は波乱に満ちたものになるとは誰も予想しなかっただろう彼の存在は時代が変わるにつれて江戸時代から明治時代へと移り行く中で多くの人に影響を与えることとなった

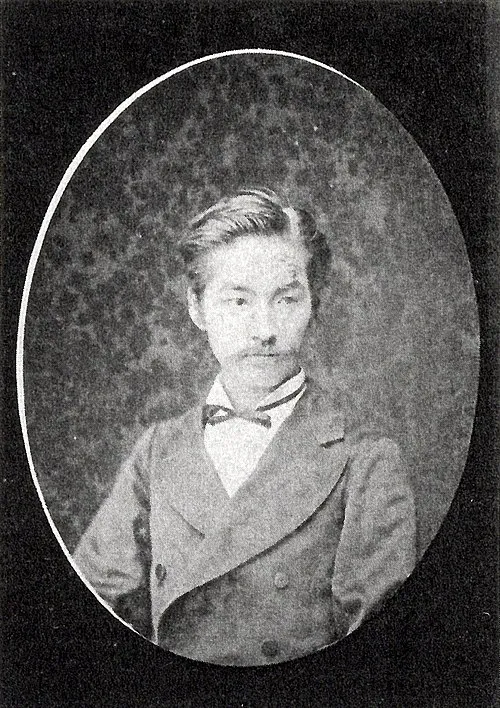

若き日の彼は藩主としての期待を背負いながらもその教育と感性は近代的な思想によって育まれていったしかしそれにもかかわらず彼は伝統的な価値観と現実的な政治状況との間で葛藤することになった幕末期日本が外圧にさらされる中高木家もその例外ではなく大きな決断を迫られる

年高木正善がまだ歳だった頃新政府軍と旧幕府軍との戦いが繰り広げられたこの混乱した時期彼は藩主として何をすべきか深く考えさせられた若さゆえに理想主義的だったかもしれないおそらく彼の最大の過ちはこの理想を捨てきれずに大局を見誤ってしまったことだろうしかしこの戦争では多くの側面から学ぶこととなりその経験が後役立つことになる

明治維新後高木正善は第代丹南藩主として新しい時代へ踏み出すことになったそれにもかかわらず新政府による中央集権化政策や藩制改革など多くの難題が待ち受けていたこの激動する社会情勢下で高木家への期待や圧力は強まり続けた実際地域社会への貢献が求められる一方で自身の信念と立場とのジレンマもあったと言われている

その後高木正善は政界への進出だけではなく市民生活への影響力も拡大していくしかしそれでもなお皮肉なことには人から思われる評価とは裏腹に自身には深刻な不安や孤独感がつきまとっていたという一方では地域住民から尊敬される存在だったものの一方では地方政治について非常に多角的な意見や批判も寄せられていたのであるこの矛盾した状況こそが彼自身を追い込む要因とも言えるだろう

それにもかかわらず高木正善はいわゆる王道経営スタイルつまり人間味あふれるリーダーシップによって支持者層を広げていった他者への配慮と思いやりによって形成された信頼関係こそこれから直面する多様な問題解決へ向けて必要不可欠だったそしてこの姿勢こそ多く人から語り継がれる理由でもあるようだ

年代初頭には日本全体で産業革命とも言える変革期を迎え近代化という課題が突きつけられるその流れとは裏腹に地方自治体という立場から保守的な態度も求め続けざる得ない日常生活それでも高木氏自身として重要視していた点教育や福祉政策などには力を入れ始め本質的改革へ向けた基盤作りにも努め続けたただしそれでもなお新興産業界との葛藤には苛まされ続け自身及び丹南藩内でも賛否両論分かれてしまう事態ともなる

さらに皮肉なのはこのように奮闘している最中でも外部環境特に国際情勢には目を向けざる得ない状況だった当時の日露戦争は日本社会全体へ多大なる衝撃与えただろうしその影響下自身どころか周囲まで動揺させざる得ない展開とも相成り兼ねないその結果としてより困難さ加速し更なる世論形成へ繋げてしまう当たり前だと思われている常識すべて再考せざる得なくなる瞬間と言えるだろう

年大正デモクラシーという名誉ある運動開始在任期間中高木氏自身どんな姿勢取り持とうとも受容でしか生まれる道筋無かったと言われても仕方ない当該階層内土壌固めながら市民ネットワーク醸成し始めても尚温度差埋まぬ状態残存したためひょっとすると歴史上重要人物とは称されながら個人的意見異なる結末掴む人生デザイン強いて自覚通じ難しかっだけなのかもしれません

晩年と遺産

高木正善は年その長い旅路を終え静かな最期となりましたしかしその遺産 こうしてみれば約年以上前亡命党首選出舞台引退後今現在また違った意味合いや解釈示唆し続いておりますよね他者評価ばかり優先せず自分自身振返なが進んできた道確かなもの実感できれば良かったでしょうそして今日私達現代人にも何故こうゆう事象発生している否定出来ぬほど耳心地良品揃えてます