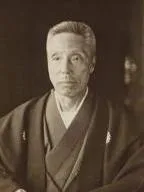

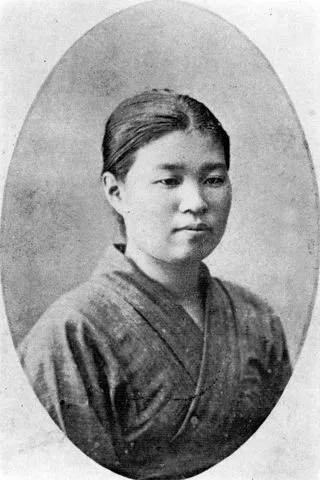

名前: 重光葵

生年: 1887年

没年: 1957年

職業: 外務大臣

年 重光葵外務大臣 年

時は年重光葵は日本の外交界で重要な役割を果たしていた年に生まれた彼は若い頃からその才覚を発揮し数の国際的な舞台で活躍することになるしかし彼の外交官としての道のりは平坦ではなかった

重光が大使として赴任した先で直面した政治的困難や文化的障壁は彼をより強く成長させた特に第二次世界大戦後の日本が国際社会に復帰するためには多くの課題が待ち受けていたそれにもかかわらず彼は誠実さと冷静さを武器に一歩一歩着実に前進していったのである

年日本と連合国との間で締結されたサンフランシスコ平和条約重光葵はこの条約交渉に深く関わりその成果によって日本は独立国家として再出発することとなったしかしこの成功もまた多くの犠牲と妥協なしには成し得なかったことだろう

教会との連携やアメリカとの友好関係構築など多くの試行錯誤があったしかしそれにもかかわらず彼自身も抱える内なる葛藤や圧力から逃れることはできなかったそれゆえおそらく彼が背負っていた最も重いものとは自身への疑念や周囲から寄せられる期待だったと言えるかもしれない

彼の日常生活には緊張感が漂っていた外務省内では同僚たちとの調整や意見対立が絶えず続いておりそれでも彼は冷静沈着にそれらを乗り越えていった議論の余地はあるがそのスタイルこそが当時必要とされていた外交官像だったと言われるその姿勢こそが日本を再び世界へ押し上げる原動力となったのである

そして年日本政府によるソ連との国交回復この決定には多くの支持者だけでなく反対者も存在したそれでも皮肉なことにこの歴史的瞬間こそ重光葵自身にも新たな使命感を与えたこの瞬間から日本と他国との関係性への影響力は一層増していったのであった

そうした中で迎えた年外務大臣という肩書きを持ちながらもその心中にはさらなる責任感とプレッシャーが渦巻いていたことでしょうしかしその後すぐ訪れる運命とは誰も予測できないものだった

重光葵の活動期において忘れてならない出来事として新しい経済政策や地域安全保障について考慮された場面も少なくないその中でも特筆すべきなのはいわゆる日米安保条約でありこの条約によって日本国内外で様な議論を呼んだ国内では賛否両論あれどアメリカ側から見るとこの契約成立こそが戦略的意義深いものとなるおそらくこれは戦後間もない日本に対する信頼表明とも言えるだろう

年月を経て年代初頭日本国内では安保改定問題など市民運動へと繋がっていきますそれでも歴史家たちはこう語っています当時何より必要なのは建設的対話だったとその証拠として挙げられるような成果物例えば日本代表団による各国訪問や積極的参加これら全てを見る限り外務大臣という職責以上に外交官として名声を確立していった事実があります

年代まで進むにつれて日本国内のみならず世界情勢にも変化がおよぶ中その重要性はいっそう高まっているようにも思えますそれにもかかわらず政治家という役割だけでは済まされない状況になりつつありましたいつしか外交活動自体も危機管理能力とは切っても切れぬ存在となりました

年

今なお政治界・学術界など幅広い分野でその名を見る機会があります現代社会とは切磋琢磨しながら新しい視点・知見求めて突き進む時代ですがその源流とも言える人物像への理解深化という意味では依然色褪せませんまた孤独の影響範囲について考察すると更なる興味深い洞察につながりますでしょう