.webp)

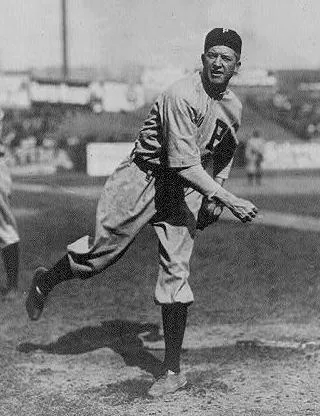

生年月日: 1882年

没年: 1961年

職業: 歌舞伎役者

代数: 7代目

年 坂東三津五郎 (7代目)歌舞伎役者 年

坂東三津五郎彼の名は歌舞伎界に深く刻まれた年東京の下町で生まれた彼は若き日に祖父の影響を受けながら舞台芸術への道を志したしかしそれは単なる家業継承ではなかった彼が成長するにつれて演技への情熱と独自のスタイルが芽生えその後の運命を大きく変えることになる初めて舞台に立った時周囲にはそれほど注目されなかったかもしれないしかし坂東三津五郎には何か特別なものがあった彼はその後すぐに一部の名門家から声がかかるようになりその存在感を知らしめていくそして年には正式に坂東三津五郎の名跡を襲名し新たな時代を迎え入れることとなったしかしその成功とは裏腹に当時の歌舞伎界はさまざまな変革期を迎えていた映画や新しいエンターテイメント形式が台頭する中で伝統的な歌舞伎もその存続危機に直面していたそれにも関わらず彼は伝統的スタイルだけでなく新しい表現方法にも挑戦し続けたこの柔軟性こそが多くのファンから支持される理由だったと言えるだろう皮肉なことにその革新性こそが一部保守派から反発を受ける原因ともなり得たしかしそれでもなお坂東三津五郎は自身の信じる道を貫き通した例えば年代には多くの国民が困難な生活環境にあったにも関わらず彼はその演技によって人に希望と癒しを提供したその姿勢こそ多くの人から国民的俳優として称賛される所以だろうまたおそらく彼自身も認識していたであろう一つの事実それは演じることが人生そのものであり役者として生き抜いていかなければならないということだったそうした思いから多忙でも自身で衣装や小道具にも強いこだわりを持ち続けこの職業への愛情を表現していたようだそして年には文化勲章も授与されたこの栄誉ある賞もまた日本文化への貢献と愛情が評価された結果なのだろう年その年は坂東三津五郎という偉大なる俳優にとって特別な意味合いを持つ出来事となった代目の襲名式典では多くの著名人やファン達がお祝いとして集まりその場面全体が華やかな雰囲気で包まれたしかしこの喜びの日も長く続かなかった それから数年後大病との闘いへ突入することになってしまうしかしながら生涯現役として活動し続けたいという強固な意志とは裏腹に健康状態はいよいよ厳しくなるそれでもなお最後まで観客との絆だけは決して手放さず自身のできる範囲内で精一杯努力したと言われているそして年不運にもこの世との別れの日が訪れる 歳という高齢ではあったものの大好きだった舞台上ではなく静寂溢れるベッドサイドで息絶える形となったことで多く人へ驚きを与えた今や坂東三津五郎という名前と共鳴する言葉として伝説や巨星という形容詞すら付随する日本中どころか世界中でも称賛され人によって語り継ぎわれている存在感しかし皮肉なのはこの世から去って以降年以上経過した今も尚日本国内外問わず数多いる若手役者達へ影響力ある手本として生き続けている点だ歌舞伎と言えば必ず名前として挙げられる存在だからこそその遺産とも呼べる功績及び姿勢について語り継ぐ意義がありますね最近ではなどデジタルプラットフォームでも彼について取り上げられる機会増加していますその様子を見る限り本当に不滅なのかもしれませんね坂東三津五郎孤独を抱えながらも勇敢無比だった先駆者として私達心底尊敬せざる負えないです