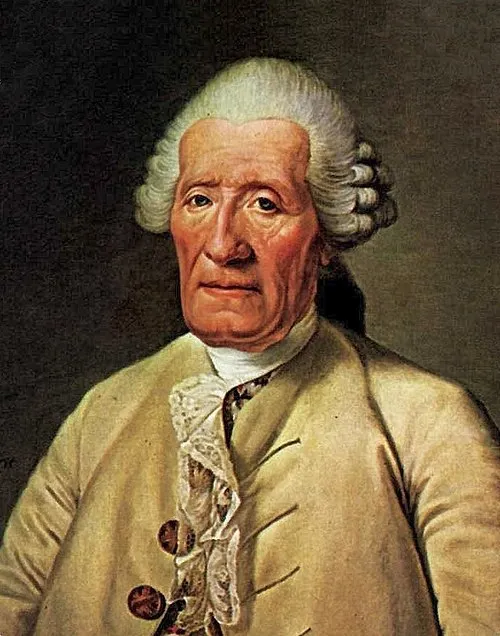

生年月日: 1869年(明治2年10月18日)

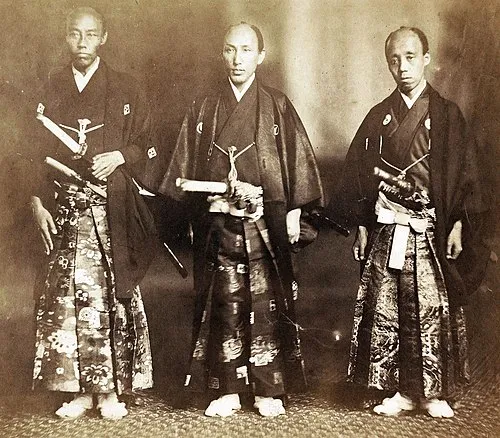

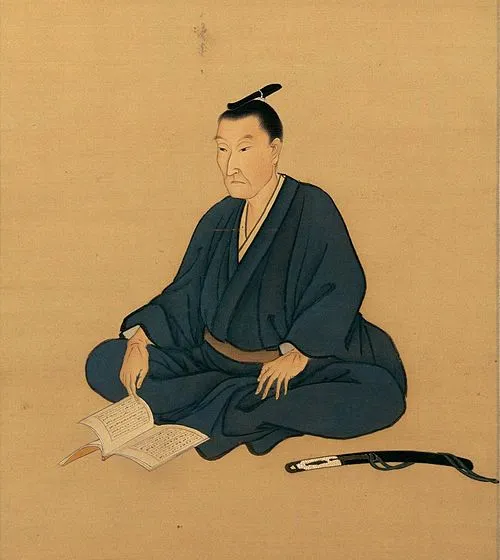

名前: 真田幸教

藩主: 第9代松代藩主

生年: 1835年

年明治年月日 真田幸教第代松代藩主 年

真田幸教彼の名は日本の歴史において忘れられない存在であり松代藩の代目藩主としてその地位を確立した年彼は信州松代に生まれたがその運命は早くから決まっていたかのようだ父である幸道が亡くなった後まだ幼い幸教は家族や家臣たちによる支えを受けながら育ち次第にその役割を果たすことになるしかし時代は混沌とし不安定だった幕末の動乱期にあって新政府と旧体制との間で揺れ動く中彼には重責が課せられていたそれにもかかわらず幸教は勇敢にも藩主として立ち上がり自身の地位を守ろうと努力した彼が松代藩主として迎えた年その歴史的背景には多くの課題と希望が交錯していた それでもなおその後も多様な試練が待ち受けていた新政府軍との対立や地方豪族との権力争いなど多くの困難に直面しつつも幸教は巧妙な外交手腕を発揮した剣ではなく外交を信条に掲げていた彼は自ら外交官となり新しい政権との連携を模索したしかしこの過程で果たして本当に信頼できる相手を見極めることができただろうか議論の余地がある時折松代藩内では不穏な空気も漂った特に当時日本全土で進行中だった明治維新によって多くの武士階級や藩士たちは自らの未来について不安感を抱いていたそれでも幸教は必死になって彼らを励まし続け変革こそ我日本人に与えられた使命と熱弁する姿勢にはリーダーシップへの強い意志を感じさせたしかしそれにもかかわらず人から完全な支持を得ることはできなかったようだ皮肉なことに新しい時代へ向けて舵を切ろうとする矢先一部では裏切り者の声さえ上がったこの状況下で松代藩という小さな国ながら一層厳しい選択肢へ追いやられることになるそして年月日この日付こそ幸教自身の運命的な転機となった元号明治の中でも特別な意味合いを持つ瞬間だった一方でこの日の出来事以降も様な問題が山積みとなり続ける伝統的価値観への反発や急速なる西洋文化への適応など多岐にわたり苦悶の日だったろうその苦労とは裏腹に改革の名目で進めば進むほど多様性と共存というテーマから遠ざかってしまった印象も否めない最終的には天皇制復興とも言える流れへと吸収されながら一方では自我探求という旅路も続いているそして真田家という家系そのものもまたその壮大なる変革期によって引き裂かれてしまったと言えるだろう 死去の日取りについて考えてみればおそらくそれまで培われてきた人間関係や文化資産すべて真田氏ゆかりのお寺や城郭などそれこそ高評価されてもいい存在なのだしかし年代以降日本各地では観光名所化される一方で本来持つ精神性まで消費されている現実を見るにつけこの流れには何か違和感がありますねと感じざる得ない部分もある今日でも残された遺産とは何なのだろう真田幸教によって支え続けてきた地方文化それゆえ現存する古民家や祭事美術品など今尚私達日本人へ温かなメッセージ送っているただしそれだけでは十分と言えない点にも注意したほうが良いだろうこのように人のお祝いごとの背後には悲劇的歴史がおどっていますからね今から年以上前生き抜こうとして格闘していた真田幸教その姿勢はいまだ多く語り継がれており過去だけじゃなく現在に影響与えている証拠です変化を怖れるあまり閉じ込めないよう皆さん心掛けたいですね