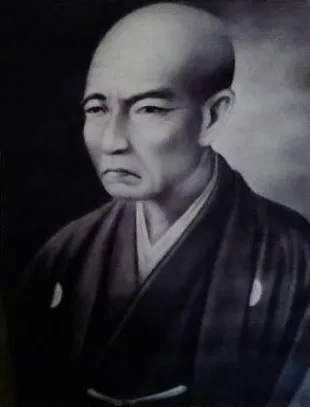

生年: 1769年

没年: 1844年

職業: 劇作家

国籍: ロシア

代表作: 寓話

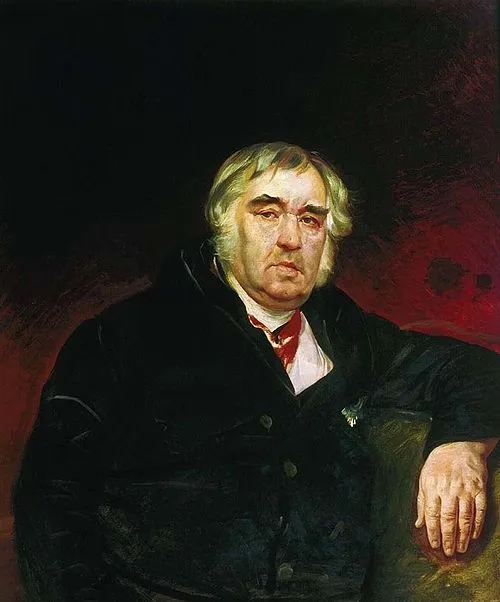

年 イヴァン・クルィロフ劇作家 年

年ロシアの文学界において一つの悲劇的な幕が下りたこの年イヴァン・クルィロフは長い生涯を閉じることとなった彼の死は多くの人にとって計り知れない損失であり彼が遺した数の作品はその影響力を今なお色濃く残しているしかしながら彼の物語は単なる作家としての成功だけではなく波乱万丈な人生そのものであった

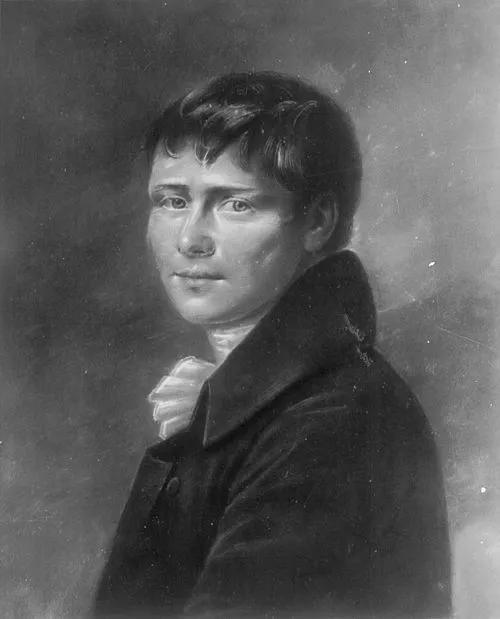

年に生まれたクルィロフは困難な時代背景に育ちました彼は貴族階級に生まれることができず自身の身分がもたらす制約から逃れるため多様な職業を経験せざるを得ませんでしたしかしそれにもかかわらず彼には生来持っていた才能と想像力があったそれこそが後に彼を劇作家へと導いた要因である

若き日のクルィロフは大公国ペテルブルクで多くの文学者や思想家と出会いその影響を受けて成長していきました特に文学界で名高いサンクトペテルブルクでは新しい潮流や思想が渦巻いておりそれらとの接触によって彼自身も刺激を受けたことでしょうそして皮肉なことにこの都市で出会った友人や仲間たちとの関係性こそが後年の成功につながる重要な要素となった

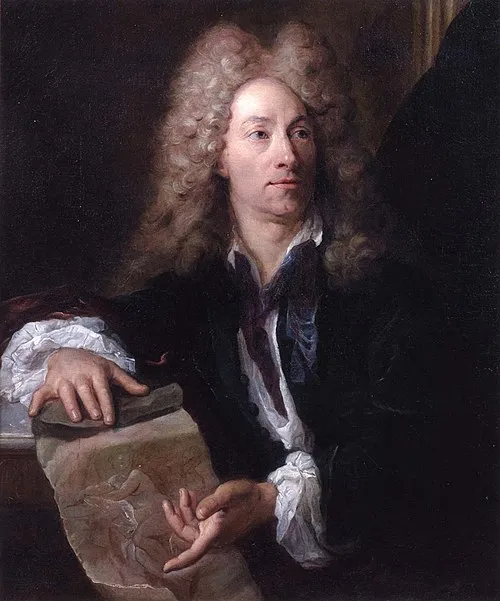

年頃から本格的に執筆活動を始めるようになりました初期には詩を書いていたもののその後短編寓話へと方向性を転換しますその切り替えはおそらく当時社会問題への鋭い批判意識から来ていたのでしょう寓話という形態は人へのメッセージ性や道徳的教訓を含むため特異な効果的コミュニケーション手段だったと言えるでしょう

初めて発表された寓話集動物寓話には驚くほど現代的な視点とユーモアが盛り込まれていましたしかしそれにもかかわらずその作品群は当時社会情勢について鋭く洞察した内容でもありました例えばカメとウサギの物語では高慢さや過信によって敗北する姿勢が描かれていますこのようなテーマはいまだ多くの場合で共感され続けていますそれゆえこの作品群こそが不朽なる名作として称賛される理由でもある

一方で多様化する社会情勢への応答として人の日常生活や苦悩も巧みに描写しましたネズミと猫のような寓話では人間社会内で繰り広げられる弱肉強食という本質的側面について触れており権力者と被支配者というテーマへの挑戦とも解釈できますそれゆえクルィロフ自身も自身の日常生活から着想しながら苦悩する民衆への深い理解と思いやりを持っていたのでしょう

また興味深いことに彼自身何度も貧困という壁につまずきますそのためかお金儲けよりも自己表現や真実追求への欲望によって作品を書き続けますこの点について議論の余地がありますが多くの場合このような理念こそ真剣さある文学者として評価され続けています他方この自己犠牲とも思える姿勢は同時に経済的不安定さにつながる結果ともなる皮肉ですね

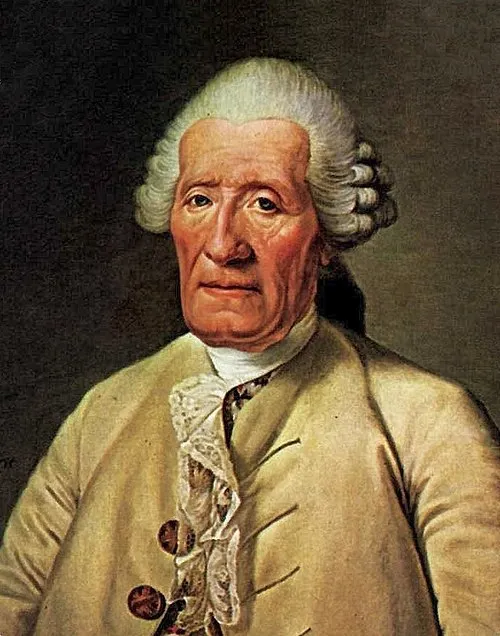

世紀中頃になる頃にはすっかり名声を確立しロシア文学界最大級の運命を背負う存在となりましたただしそれにも関わらず周囲との対立など葛藤も多かったそうです有名になるほどその期待値も上昇し一層高まるプレッシャーには耐えざる得ない状況だったでしょう一部史料によれば自身の日記にはその精神的重圧について言及している記録すら残っていますそしてこの矛盾した状況下こそ本質なのだろう

最後まで自分自身所信通り生活したイヴァン・クルィロフですが不思議なのは亡き後どんなふうになったか 年以降年以上経過しました今なおその名前はいろんな文脈で耳目触れますそれこそ若手作家たちにも少なくない影響与えていると言えるでしょうそして現在でもさまざま題材等引用されています特筆すべきなのは今日カメとうさぎなど子供向け絵本などでも頻繁見受けますよねこれぞ正真正銘永遠の証明でしょう

さて年になればこの世から周年となります果たしてどう評価され続けているだろうまた新しい解釈とか再発見あれば嬉しい限りです今私たちは当時とは異なる環境下生き抜こうとしているわけですが果たしてクルィロフならどんな言葉選ぶだろうその問い浮かべつつ私達自身考えてみたいですねどんな場所でも決して消える事無きを願いつつ