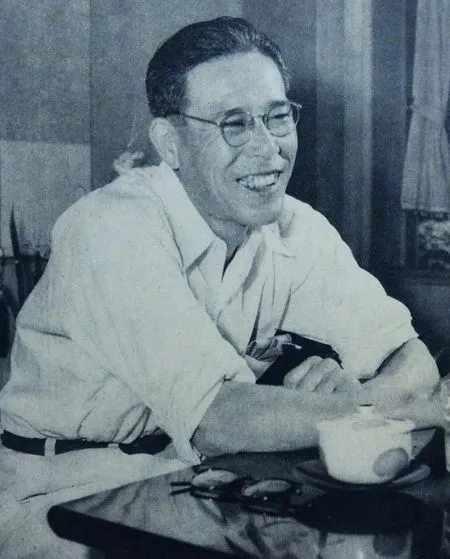

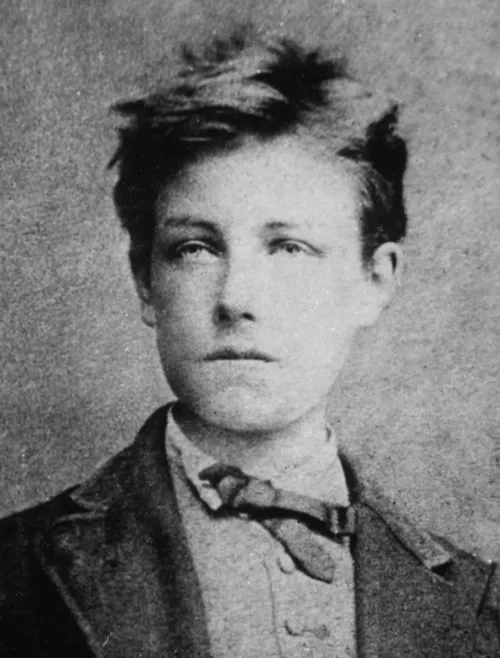

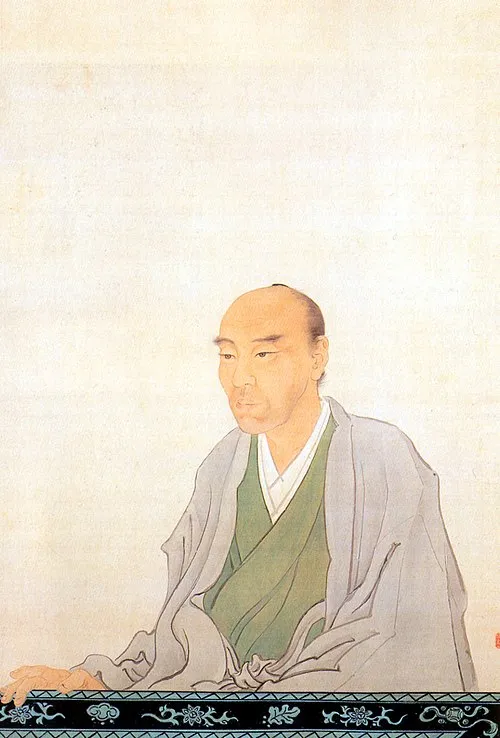

生年月日: 1906年

名前: 坂口安吾

職業: 作家

死亡年: 1955年

坂口安吾混沌の中で生まれた文学の巨星

年彼がこの世に生を受けた時まだ日本は明治時代の余韻に包まれていたしかしその誕生は単なる歴史的な事実ではなくひとつの物語の始まりだった彼は新潟県で生まれたが幼少期から周囲の変化に敏感だったと言われている彼の目には人の日常生活や文化が色鮮やかに映っていたその影響が後の作品にも色濃く反映されることになる

坂口は青年期を迎え高校を卒業する頃にはすでに文学への情熱を抱いていたしかしそれにもかかわらず大学進学後には一度も真剣に学問を続けることなく自身の作品を書くことに没頭した年代初頭彼は短編小説を書き始め多くの場合自身の日常的な体験をもとにした内容が特徴となった

文学界への足跡

彼が文壇デビューを果たすと日本文学界では次第にその名声が高まっていった年発表の堕落論は当時多く人から注目される契機となったこの作品では堕落というテーマを通じて人間存在への深い洞察を提供し多くの賛否を呼び起こしたしかしそれだけではない坂口安吾は常に自身自身との葛藤も描き続けた

おそらく彼自身その文体によって自分自身すら理解できない部分があったと言えるかもしれない例えば皮肉なことに堕落論を書いた時期自身も精神的な苦悩と向き合わざるを得なかったという噂もある日中戦争や太平洋戦争など日本が困難な状況下であったこの時代自らから逃れるためか現実から目を背けようとする姿勢さえ見えている

戦後日本との対峙

年日本は敗戦し新しい時代へと突入したその混乱した社会状況下で安吾は再び執筆活動へ戻り白痴音楽風流夢譚など多様な作品を書き上げていくこの期間美や倫理観に関する深遠なる考察として評価されるものとなったしかしながらそれにもかかわらず批評家たちは彼について二分して評価していたという当初期待されたようなメッセージ性よりも一部から見れば無責任のレッテルまで貼られることになり不運とも言える結果だった

晩年孤独との闘い

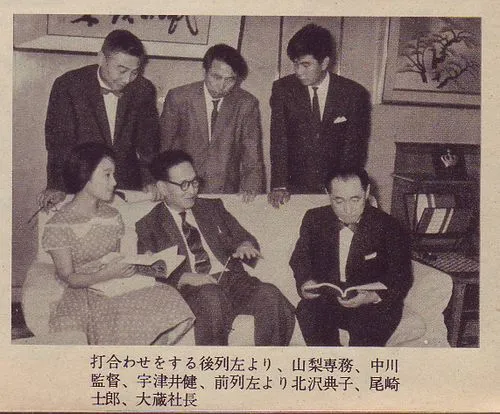

年生涯最後の日になるとその孤独感はいっそう強まりおそらく自分でも納得できない部分さえあっただろう創作とは何かという問い続けざる終えなくなる中で一方で昭和年代前半という豊かな文化的土壌によって再評価され始めるそして記録映画坂口安吾年公開などでも取り上げられその遺産は新たなる解釈へ導いている

今日とのつながり

皮肉なことに 彼亡き後数十年経過してもなお日本社会には依然としてその思想や価値観が根付いているようだ自由や人間性といったテーマについて今なお議論され多様性への理解も含め多面的アプローチによって次世代へ引き継ぐ役割となっているまた最近ではでも坂口安吾作品について触れる人を見ることもしばしばあり新しい形態で現代人とも結びつきを持ち続けている