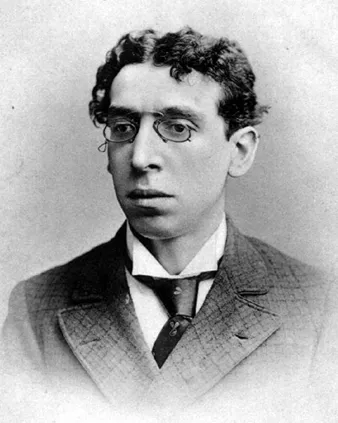

生誕: 1868年(慶応3年12月30日)

名前: 斎藤緑雨

職業: 小説家、評論家

没年: 1904年

年慶応年月日 斎藤緑雨小説家評論家 年

年の冬雪が静かに舞い降りる中斎藤緑雨は日本の新しい時代を迎えるための大地に誕生した彼が生まれたこの瞬間は明治維新という歴史的な転換期の只中であり多くの人が古い秩序と新しい価値観との間で葛藤していた緑雨もまたこの激動する社会の一員として成長していくことになる彼は幼少期から文学に対する興味を抱きその感受性豊かな心で様な物語や詩に触れながら独自の世界観を形成していったしかし彼が若者として育つ過程では日本全土が西洋文化と伝統的な価値観との狭間で揺れ動いている様子があったそうした背景から緑雨は自身の作品を通じて新しい日本文学を探求しようとする意欲を燃やしていたのであるそれにもかかわらず彼の作家としての道は平坦ではなかった初めて小説を発表した際にはその内容について賛否が分かれることも多かったしかしこの逆境こそが彼をさらに成長させる契機となり自身独特の文体やテーマへの探求へと導いていったおそらくこの時期に抱えた悩みや疑問こそが後に名作となる作品群への布石だったと言えるだろう年代になると斎藤緑雨はその名声を確立し始めた皮肉なことに多くの場合時代背景との関係性から評価されることとなったつまり西洋文学や思想が流入する中でそれらをどのように消化し自身のものへと昇華させていくかという課題には苦労したものと思われるそしてその成果として多くの評論や小説を書き上げ日本文学界でも重要な地位を築いたのであるしかしそれだけではなく緑雨は単なる作家としてだけではなく日本近代文学評論家としても活動し始めたこの分野でも果敢に意見を述べ人へ強烈なメッセージを届けようと奮闘したその結果多くの場合で支持者だけでなく批判者も引き寄せ一層注目される存在になっていったこの流れはおそらく彼自身にも思わぬ影響力となり自信へつながっていたとも考えられる年日本各地で人が戦争という現実へ目覚めていたころ斎藤緑雨はその短い人生に幕を下ろす決断をした彼の日記には最期まで書き続けたいという言葉が残されておりその情熱あふれる心情はいまだ多くの読者によって語り継がれているそして不思議なことだ斎藤緑雨死後年以上経った今でも日本文学界への影響力は失われておらず多数のお弟子さんたちによって研究・解説され続けている現代になって振り返ればおそらく彼自身も望んでいた通りだっただろうその作品群はいまなお新世代作家たちによって読み継ぎ・分析され新しい解釈や視点から再評価され続けているこのように見ると一度失われたものと思われても人間的営みという観点からすると本当に素晴らしい遺産と言えるだろうそしてそれこそがおそらく斎藤緑雨自身にも希望だったことかもしれない現在多様化する日本文化や社会構造とは裏腹に孤独などといったテーマについて語り合う場面では必ず名前を見るほどまで浸透しているまた一部には令和時代にも必要不可欠と言わんばかりになるまで影響力となっていることでしょうそれだけではなく居場所が無数ある今日だからこそ生涯を書き続けたいという思念そのものすら共感され得る存在感です正直言えばそれこそ未来永劫人につながる糸なのでしょうねこのような形で歴史的人物として名乗る斎藤緑雨その筆跡には力強さのみならずとても深淵なる哲学的問いかけさえ感じ取れる何故書き続けねばならないこの問いへの答えこそ生涯努力し続けた男自身しか知らない隠された真実なのかもしれません