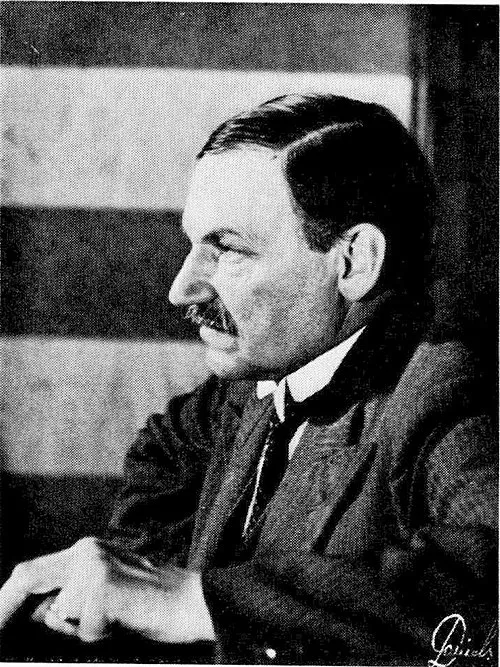

名前: レイモンド・ダート

職業: 人類学者

生誕年: 1893年

死去年: 1988年

年 レイモンド・ダート人類学者 年

レイモンド・ダート人類学の巨星

年南アフリカのトランスヴァール州に生まれたレイモンド・ダートは幼い頃からその周囲の世界に対する疑問を抱いていた彼の心には人間とは何か文化とはどんな意味を持つのかという問いが根深く宿っていたしかしそれがどこへ導くのかは誰にも分からなかった

彼は若い頃から学問に熱中し特に考古学と生物人類学に興味を持つようになった皮肉なことに彼がこの道を選んだきっかけは一度も考古学者になることを夢見ていなかったという事実であるある日友人との会話で君はこの分野に向いていると言われその言葉が彼の運命を変えたとも言える

新しい視点と発見

年代初頭ダートは南アフリカの遺跡で発掘作業を行うこの経験から得た洞察によって彼はヒトの進化について従来とは異なる視点を提示することとなるしかしその過程では様な困難や批判にも直面した

特筆すべきなのはタウ・コエン遺跡で見つかった原始的な道具や骨片についての研究だこの研究結果によって人間進化論への新たな貢献が認められることとなり多くの科学者たちもその重要性を理解するようになったそれにもかかわらずこの時期多くの伝統的な考え方と対立することで多大なストレスも抱えていたことであろう

文化と人類学への貢献

年代には自身の理論や研究成果をもとにした著書人類という存在が出版され大きな反響を呼んだこの作品では人間社会や文化について深い洞察が盛り込まれておりおそらくこれこそ彼自身が長年探求してきたテーマだったと言えるしかしこの作品による影響力は計り知れずその後数十年にわたり多くの学生や研究者たちに影響を与えることとなった

またダートは社会構造と文化は不可分であるとの信念にも立脚しそれぞれ異なる側面ながら相互作用するものとして捉えていたそうした思索が実際にはどれほど現代社会に通じているかこの問いには議論の余地がある

晩年と遺産

年その長い旅路を終え生涯年目で天寿を全うしたレイモンド・ダート彼自身もおそらく自身の日や苦悩そして成功について思索しながら旅立ったことであろう今でも多くの大学では彼の教え子によって彼女の日記や著作物が引用され続けているそして何よりも今日我が享受している様な文化的成果へ繋げる道筋となったと言える

現代への影響

の死後数十年経過した今でもその思想はいまだ息づいている我の日常生活には人種差別問題や文化的アイデンティティなど多岐にわたり議論され続けるテーマがありますその中でもヒトの定義について再考させられる場面もしばしば出会うただ単なる生物としてだけではなくそれぞれ異なるバックグラウンドや経験によって形成された存在として捉える必要性これは の理論から引き出せる重要なお土産だろう

が残した影響力

- の理論進化だけでなく人類社会そのものへの理解促進

- 収集された資料群として後世への教育資源提供

- 現代的視点から見るため指針となる文献群多数あり

- 多様性尊重への意識喚起他者理解につながる橋渡し役として今日も評価されている

皮肉とも言える事実

が亡くなって以来人間同士がお互い理解し合おうという試みはいまだ成功してはいないようだその不完全さゆえ本当に大切なのは個が歩んできた歴史ですそしてそれこそ新しい視点へ導いてくれる鍵なのではないでしょうか最後まで私達へのメッセージだったのでしょう