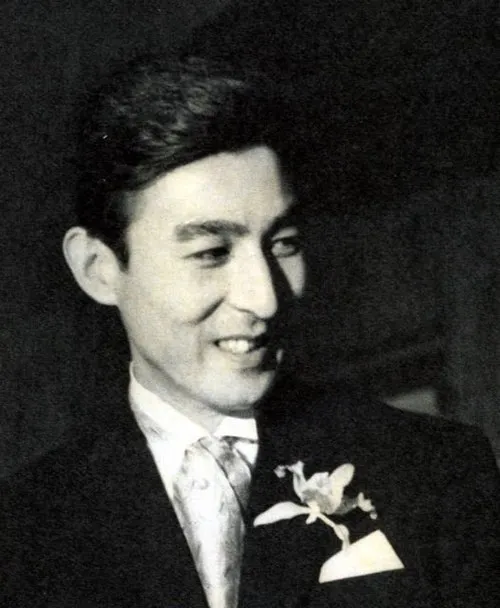

名前: フィリップ・K・ディック

生年: 1928年

職業: SF作家

死去年: 1982年

フィリップ・・ディック幻影と現実の狭間で

年アメリカのシカゴに誕生したフィリップ・・ディックは後にサイエンスフィクション界の巨星となる運命を背負って生まれたしかしその人生は決して平坦ではなく彼自身の内面との闘いが彼の作品に色濃く反映されることになる

若き日のディックは家庭環境や社会的背景から来る不安定な精神状態を抱えていた皮肉なことにこの苦悩が彼の創作活動を促進し独自の視点を持つ作家へと成長させた学校では特異な存在感を放ちつつも多くの場合孤独感に苛まれていたそれでも彼は書くことを止めなかった

作家としての芽生え

年代半ばディックは小説や短編小説を書き始めそれらは初期には主流とは言えないものであったしかしそれにもかかわらず彼は自身のスタイルとテーマアイデンティティ不確実性人間性への探求を模索し続けたおそらくこの時期が後に人間とは何かという問いを深掘りする契機となったと言えるだろう

年にはウィークエンド・アトミックという短編小説で初めてプロとして認められるしかしながらこの成功にもかかわらず経済的には苦しい日が続いたそれでも決して諦めず新しいアイデアやストーリーラインを追求した結果電気羊は夢を見るかやさよならジュピターなど多くの名作が次と誕生する

精神的な危機と創造性

年代に入るとディックは精神的な危機に直面するようになった幻想体験や幻覚症状が頻繁になりその中には自分自身を見失うようなものもあったそれにも関わらずこの混乱こそが彼の作品に新しい深みと複雑さを与えたとも考えられるあるファンは街頭インタビューでこう語ったディックの日記帳には自身との対話が記されているその言葉から溢れる不安定さこそが本当の魅力だ

皮肉なことにその精神的苦悩は多くの場合自身の日常生活から得たインスピレーションとなりそれによって描かれた世界観が読者へのメッセージとなったユービュバトル偉大なる時代などでは人間存在への疑問すら提示し人の日常生活との接点まで掘り下げているそしてこのようなテーマこそ現代社会でも尚重要視され続けているのである

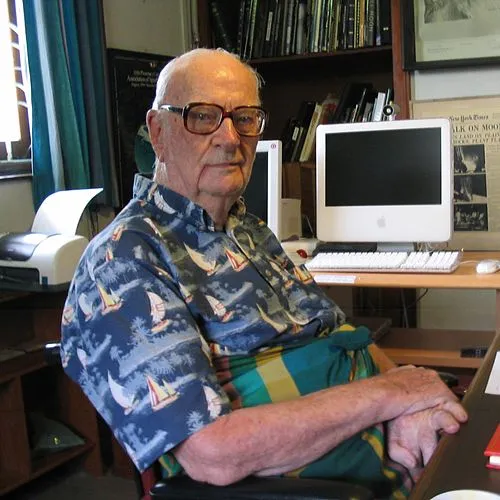

遺産として残された作品群

年代になるとフィリップ・・ディックという名前はいよいよ広まり多数の映画化作品例えばブレードランナーマイノリティ・リポートによってさらにその名声が高まったしかしながら自身について語ることには控えめだったと思われる彼ほど自己評価することなく人へ影響力を及ぼした作家はいないと評論家も指摘しているそのため多くの場合その人物像よりもその作品自体だけが注目されてしまう傾向もあった

そして死へしかし終わりではない

年月フィリップ・・ディックは享年歳でこの世を去ったこの突然死によって多くのファンや同業者たちは驚愕したそして今でももし彼が長生きしていたなら新しい物語や技術革新についてどう考えていただろうという疑問すら呼び起こすその死後年間以上経過した今でも電気羊は夢見るか等から発信されたテーマへの興味や研究熱心さは衰えることなく続いているまたそういう意味では未だ終わっていないと感じている人も多いことでしょう

現代との繋ぎ世代への影響

の思想やストーリー展開だけでなくその描写された未来社会人工知能高度なテクノロジー人間性についてはいまなお世代にも強い影響力がありますなどプラットフォームではというタグ付き投稿を見る機会も多ありサイエンスフィクションの枠組み以上で受け入れていますこのようにして過去として語り継ぐ一方現在とも繋げ合う形になっています一方で氏本人から学ぶ姿勢とても重要ですという声も聞こえてきますね

の執筆活動から受け取れる教訓とは何なのかそれぞれ立場違えば感じ方様でしょう単なる物語以上と思わせる質感こそ本質なのかなぁとも感じますこのようなお話だからこそ消えゆくだけじゃ無い真実なのです今後どんな形で再評価され共鳴し続けるのでしょうね今日日本国内外問わず広まり続けたいフレーズリアルなんて見せ掛け そう思わせても良かったんじゃないかなぁ等思います