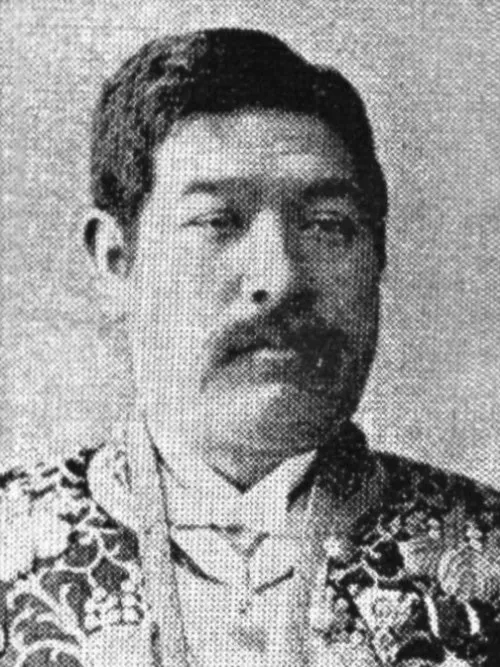

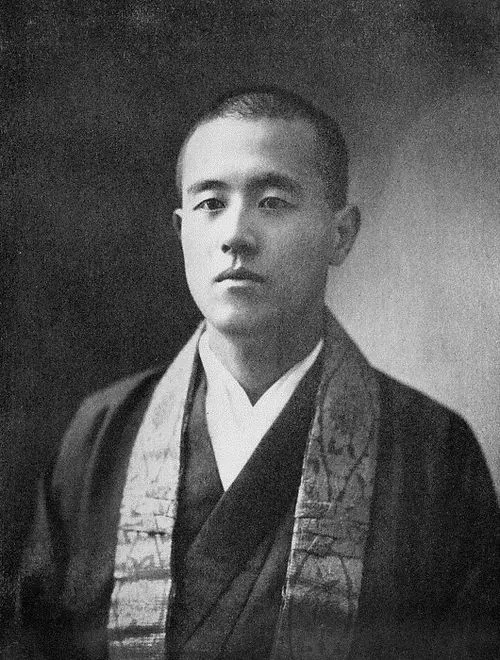

名前: 大谷光瑞

生年月日: 1876年

没年: 1948年

職業: 宗教家・冒険家

宗派: 浄土真宗本願寺派

地位: 第22世法主

年 大谷光瑞宗教家・冒険家浄土真宗本願寺派第世法主 年

彼の名は大谷光瑞日本の地に生まれやがて宗教界の重鎮として知られるようになるしかし彼の人生は単なる宗教家としての枠を超え多くの冒険と試練に彩られていた年京都で誕生した光瑞は幼少期からその特異な才能を示し周囲から注目を浴びることとなった成長するにつれ彼は仏教に対する深い理解と強い信念を抱くようになったそれにもかかわらず多くの困難が彼を待ち受けていた特に若き日の彼は家族や周囲から期待されるプレッシャーに苦しみながらも自らの道を模索していたおそらくこの時期が後の冒険心につながったと歴史家たちは語っている大谷光瑞が本願寺派第世法主として就任するまでには多くの試練があった年浄土真宗本願寺派への道を選んだがその決断には多くの批判も伴っていたそれにもかかわらず彼はこの道に進むことを選択したそして年には初めてアメリカへ渡り自身の信念と宗教観を広めるために尽力したこの旅は彼自身だけでなく多くの人にも影響を与えた皮肉なことにその成功にも関わらず大谷光瑞は常に内なる葛藤と戦っていたアメリカで得た経験や知識は非常に貴重だったが一方では故郷への思いも強かったまた果たして自分自身が伝えたいメッセージはどこまで通じるものなのかと悩む瞬間も少なくなかったというしかしこのような内面的な葛藤こそが彼独自の視点や哲学的探求心につながりそれが結果的には多くの信者たちとの深いつながりへと導いていった年代日本国内外で活動する中大谷光瑞は冒険家としても知られるようになったその行動力と情熱によって多様な文化や人との交流を実現したのであるあるファン曰く西洋文化との接触によって日本仏教界でも新しい風潮が生まれたという意見も存在するほどだったこの動きこそ日本仏教界全体に変革を促す要因となったと言えるだろうしかし大正から昭和初期へかけて訪れた不景気や社会情勢悪化など不安定な時代背景も影響してきたその中で大谷光瑞自身もさまざまな挑戦と向き合わざる得なくなり時代への適応を迫られることになるそれでもなお自身として持つ信念から逃げることなく新しい価値観とも対話し続けた姿勢には多く人が共感したことであろう年大谷光瑞という人物はいよいよその歴史的存在感を確立しつつあったしかしそれでも尚新しい挑戦への欲求はいささか衰えることなく生涯教育者として精力的な活動を続けていたその努力によって浄土真宗本願寺派のみならず広範囲な層へ影響与えており日本文化の一部とも言える位置づけになっていったと言われている議論の余地はあるがこの時期こそ他宗派との交流機会増加など新境地開拓への出発点ともなるべきだったのでしょうまたこの頃の日常生活では多様性や個性について考える機会も増え人との関係構築方法について新しい視点にも気付いて行ったと思われますおそらくそれこそが後世へ残すべき遺産となり得ただろう一方でその努力と成果とは裏腹になかなか理解されない側面もありました特定分野では賛否両論起こる状況だったものです皮肉なのは大谷光瑞自身著名人だからこその孤独感でしょう見上げれば星空にいるようでも振り返れば誰一人そんな心象風景描写されても不思議ではありませんしかしその孤独感故だからこそ出せる深みある言葉もまた多数ファン達支えていましたそして年大谷光瑞という偉大なる人物はいよいよその人生幕引きを迎える当時歳だった彼だその死去後日本仏教界全体のみならず社会全体へ大きな影響与え続けました今なお浄土真宗本願寺派第世法主という位置づけどころか文化遺産と捉えられている部分あるでしょう今現在でもその足跡あしあとは薄れない世界各国で行われている国際的交流事業など非常活発ですそして同様パートナーシップ形成呼び掛けたりそうそれこそ歴史的価値を持ちなさいという具現化でしょう大谷光瑞という人物ひょっとすると今我自身感じ取れる何か意味合いや役割持つ存在なのでしょう今日何より重要視された共存言葉覚えて手繰ります未来残すため尽力できれば幸せですね