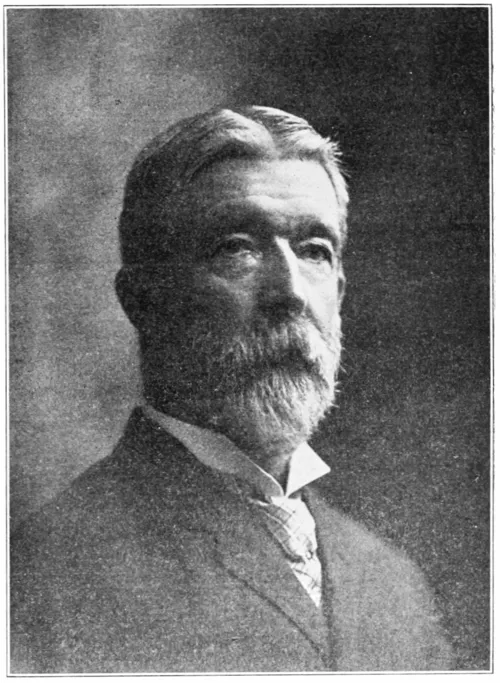

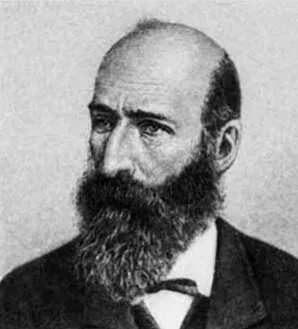

生涯: 穂積八束は1860年に生まれ、法学者として著名である。

業績: 法学分野での研究と教育に貢献し、日本の法学の発展に寄与した。

死去: 1912年に亡くなった。

年 穂積八束法学者 年

穂積八束は年に生まれ当時の日本は明治維新による激動の時代を迎えていた彼が幼少期を過ごした環境は士族としての伝統とともに新しい思想や制度が急速に浸透する時代背景を色濃く反映していた穂積の教育熱心な両親は彼に文武両道を教え込みその後の法学者としての道筋を作った大学で法律を学ぶ中で彼は西洋法の理念に強く引かれるようになったしかし日本社会ではまだ多くの人が伝統的な価値観に固執しており彼自身もその狭間で葛藤したことだろうその結果年代にはドイツ法やフランス法といった西洋法律制度について深い理解を持つようになり以降日本における近代法体系確立への貢献が始まった穂積は特に民法分野でその名を轟かせることになるしかしこのような影響力ある立場にも関わらず彼には常に西洋文化と日本文化との調和が求められた皮肉なことにこの期待が彼への重圧となり一方では国際的視野から見た日本の未来について思考する原動力となっていた年代初頭日本政府は新しい法律制度導入へ向けて動き出すそれにもかかわらず多くの保守派から反発される場面もあった記録によれば私たちには自国独自の文化があると主張する者たちが多かったからだにもかかわらず穂積八束はその保守的な考え方とは一線を画し新しい思想と古い価値観との融合こそ必要だと訴え続けたそして年これは運命的な年だったこの年多くの人が穂積八束という名前を耳にするようになるこの時期日本国内では近代化が急速進展しそれまで形成されてきた伝統的価値観との対立も表面化していたその中で彼は平和主義的理念と共存共栄という信念から新しい民法草案作成へ尽力したまたこの草案では個人権や財産権など現代社会でも重要視される概念についても言及されており個を大切にする姿勢が明確になっているしかしその努力にも関わらず多くの政治家や官僚から無理解や抵抗勢力としてみなされることもしばしばだったそれでもなおこれこそ日本が目指すべき未来だという強い信念から揺るぎない姿勢で挑戦し続けた驚くべきことにはその先見性ゆえに支持者も徐に増えていったという報告もあるただその過程には幾度となく困難と挫折も伴っていたことであろう歴史家たちはこう語っている穂積八束なしでは今現在のおおよその民法体系は形作られなかったとそして年月その時不幸にも大正天皇崩御という悲劇的事件によって全てが一変したこの出来事によって国中がお祝いムードどころか喪失感一色となり多数あった法律改革への熱気さえ冷却されたのであるそれ以来人は様な側面からこの状況について考えるようになった果たしてこのタイミングで提唱された新しい民法草案はいかなる影響力を持つべきなのかという議論さえ浮上したしかしそれでもなお穂積八束自身は変わらぬ信念ゆえ自身より世代下部下達育成や教育現場でも活躍する姿を見ることになるそしてその教壇では若手法律家育成という名目ながら同時並行して現行民主主義体制下で受容可能性高めて行こうとも試み続けていたと言われています年日本国憲法制定後中立性や平和主義等キーワードとして登場すると同時レガシー存在感光輝いているしかしながら不運にもその功績以上取り上げマスコミ等扱われない場合多皮肉なのだろうかまた他方果敢なる挑戦精神ただひょっこりメディア報じ去れるもの忘れ去れてしまう流れ今日まで残された知識基盤包括型理解目指す土台形成必然しかしこれぞ真実なる覚醒体験まず誰しも自由意志尊重越前振興事業失策許さざる得ぬ責任軽んじれば結局最終判断許さざる得ぬ状態常態化懸念でしょうね 多様性認識包含教科書整備ひいて協調共存促進期待そう思えばこそ未来世代向け意識高め根付いて欲しいものです