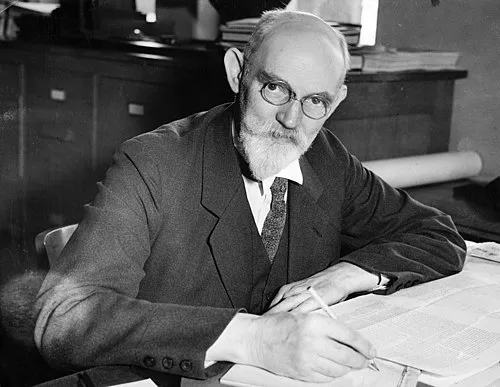

生年: 1901年

没年: 1940年

職業: 詩人

出身地: 日本

年 小熊秀雄詩人 年

年冬の寒さが厳しい時期に日本の文学界にとって悲しい知らせが届いたそれは小熊秀雄という名を持つ詩人の死であった彼の作品はまるで凍りついた風景に温かな光を投げかけるかのように多くの読者に愛されていた年生まれた彼は文学的な才能が早くから注目されその名声はやがて全国へと広がっていったしかしその生涯は決して平坦ではなかった若き日の小熊秀雄は自然や人間存在への深い探求心を抱いていたそのため彼の詩には常に孤独感と美しさが共存している初めて彼の詩集を手に取った読者たちはその言葉から深い感情と鋭い観察力を感じ取ったことだろうしかしそれにもかかわらず彼自身は内面的な葛藤に悩まされ続けていたおそらく彼の日記にはその苦悩や挫折について赤裸につづられている部分も多かったであろうまた小熊秀雄は社会情勢にも敏感だったしかしながら日本が戦争へ突入する中で多くの作家たちが国粋主義的な作品を書かざるを得なくなる一方で小熊は自らの信念を貫こうとしたこの姿勢が故に多くの場合周囲との摩擦も生んだと言われているその選択こそおそらく彼自身をさらに孤独へと追いやる要因となったのであろう年代後半になると小熊秀雄の創作活動には一層磨きがかかり始めた皮肉なことにこの時期戦争による混乱や不安定さとは裏腹に彼自身の表現力は充実していったようだ多くの詩人や作家たちが失望し自身の日常生活すら難しく感じている中でも小熊だけは自己表現への強い欲望から逃れることなく一編一編丁寧に仕上げていったしかしそれだけでは足りなかったこの時代背景によって人の日常生活そのものも変化してしまっていたそのため小熊秀雄もまた新しい文学様式について試行錯誤する日だったと言われるそしてその試みこそ多くの場合成功とは程遠かった可能性もあるこの辺りについて議論する余地も大きい年小熊秀雄という才能ある詩人は世を去ったその死後日本文学界には空虚さしか残されず一部では日本最後のロマン派とまで称された小熊秀雄亡き後その作品群を見るとこの言葉には納得せざるを得ないものばかりだそして今振り返れば美しい言葉たちは過去から現在へ生き続け生徒たちや新世代への道標となっている小熊氏亡き後年以上経過した今でもその影響力はいまだ健在であり朝など代表作はいまだ教科書などで扱われ続けたりする一方で興味深いことには当時想像もしえなかった形態例えばデジタルメディアでもその作品群が引用されたり語られたりしているそれこそ本来持つべき純粋さとは異なる形態ながら新しい世代との繋がりとして受け入れられている点だ皮肉にも高度成長期以降日本社会全体として見れば商業主義的価値観や情報過多という逆風によって本来求めていた精神的・文化的探求心すら薄れてしまいつつある しかしながら人は依然として小熊秀雄という名を思い出しその独自性ゆえ引き寄せ合うようだ美の探求という根源的テーマこそ全世代共通だからなのかもしれないそして孤独をテーマにつむぎ出された数の作品群にも触れることで自身との対話とも呼べる時間を享受できたりするところも多あるようだこのような考察から考えるならばおそらく私たち現代人には小熊秀雄という存在から学ぶべきことはいまだ数多ありそうだそしてそれぞれ個別事例として受容できそれぞれ新しい解釈とか付加価値生成につながる点でも示唆深し技術進歩によって利便性向上した社会だからこそ本質というものへの再接続願望もうっすらと芽生えてしまう今日この頃 もしこの先何十年・何百年後にも語り継ぐべき人物像として輝きを増してほしいとも願わずにはおれない