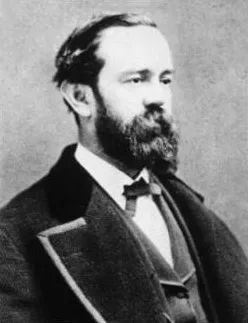

生年: 1871年

没年: 1927年

職業: 作曲家

国籍: スウェーデン

年 ヴィルヘルム・ステーンハンマル作曲家 年

ヴィルヘルム・ステーンハンマル彼の名前を聞いたことがあるだろうかその名は世紀初頭のスウェーデン音楽シーンにおける重要な存在であり特にオペラや室内楽作品でその才能を示した年にスウェーデンのストックホルムで生まれた彼は音楽的な家庭環境で育ち幼少期から作曲への興味を持っていたしかし彼の道は平坦ではなかった若い頃からさまざまな音楽教育を受けつつも時代背景や社会情勢が彼のキャリアに影響を与えることとなった年代には第一次世界大戦がヨーロッパ全土を揺るがし多くのアーティストたちが戦争による不安定さと向き合わざるを得なくなったステーンハンマルもその一人だった当時流行していた民族主義的な音楽潮流と対照的に彼は独自のスタイルを模索していたそれにもかかわらずその作品には深い感情と洗練された技術が融合し多くの聴衆に感銘を与えた例えば弦楽四重奏曲はその後も演奏され続け多くの賞賛を集めたしかしながら年代になると欧州全体は再び混沌とした状況へ突入するナチス・ドイツによる侵略やそれに続く恐怖政治このような中でもステーンハンマルは自らの創作活動を続けていたものの不安定な時代背景は彼自身にも影響を及ぼすこととなったおそらくこの時期こそが彼にとって最も試練の日だったと言えるだろう年になりその困難な日が終わり新たなる平和への希望が芽生え始めたしかしそれでもなお心には傷痕が残っていたそのためか交響曲第番はこの混乱した時代への反応として創作されているこの作品では過去への思いと未来への期待が交錯しておりおそらくそれこそが彼自身の心情とも重なる部分だったのであろう年代にはさらなる成長期へ進んだステーンハンマルは自身だけでなく次世代アーティスト達にも多大なる影響力を持ち始めていたそれにもかかわらずその名声とは裏腹に私生活では様な問題も抱えており孤独のテーマは徐に音楽にも色濃く表れてきたこのようないわゆる二面性は多くの場合人間という存在そのものとも言えるそしてそれこそが芸術家として不可欠な要素なのかもしれない年代半ばには後進育成にも力注ぎ一部では教育者として高い評価も受けているしかしその裏側には厳しい自己批判や葛藤もあった本当にこの道で良かったんだろうかと自問自答する日それでもなお自身だけでなく他者との関係性から得たものについて深く考察する姿勢こそ本質的には芸術家として成長するため必要不可欠だったようだそして年壮絶なる人生航路もここで一つ終焉へ向かったその死因について議論されることもしばしばあった静かな死と呼ぶ者もいれば苦悩の日から解放された瞬間と見る者まで現代視点では解釈はいろいろあるものだしかしながらその遺産は今なお生き続けている一部ファンによればヴィルヘルム・ステーンハンマルの名曲群はいまだ新鮮さや生命力すら感じさせるとの声すらある皮肉なのはその死後年以上経過した現在でもスウェーデン国内外問わずコンサートホールやオペラ劇場など多様な舞台上で演奏され続けていることであるそして今日でも新しい世代によって再解釈されたり新しい形で生まれ変わった作品群を見る機会もしばしば見受けられるさらに近年ではデジタルプラットフォーム上でも触れる機会増加し多様性溢れる聴衆層との接点化まで図れているこれは必然とも言える展開なのであろうこうして振り返ればヴィルヘルム・ステーンハンマルという人物像それぞれ異なる視点から見ても決して単純明快とは言えない複雑さがありますよね確かにそれこそ人間的魅力とも言えるところでしょう未来永劫語り継ぐべき存在と言えます