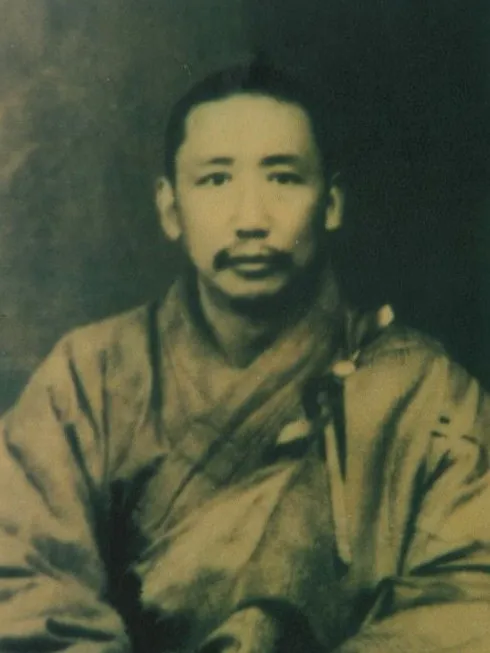

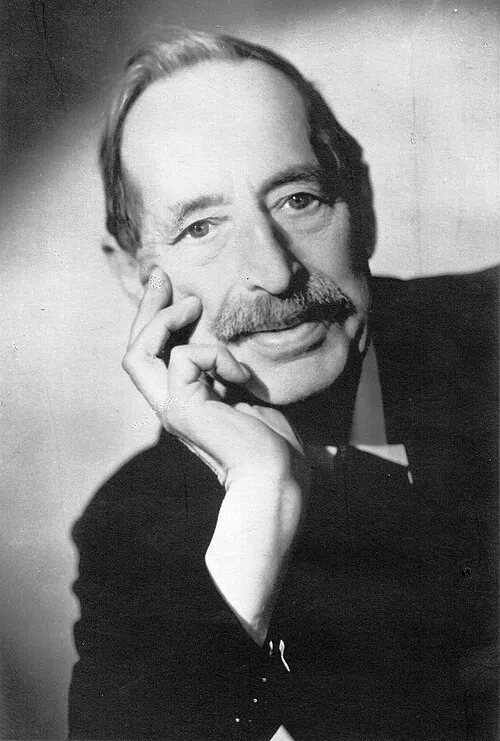

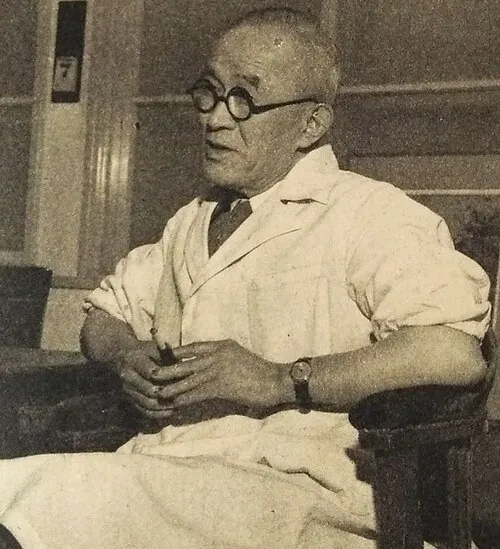

名前: 荻野久作

職業: 産婦人科医

生年: 1882年

没年: 1975年

年 荻野久作産婦人科医 年

荻野久作は年に生まれた彼の誕生は当時の日本が近代化の波に飲み込まれつつある時期であり家族は医療を志す者としての期待を抱いていたしかし彼がこの道を選ぶことになるとはその当時誰も予想できなかった若き日彼は東京大学で医学を学びその知識と情熱で周囲を魅了していく卒業後産婦人科医としてのキャリアが始まった最初は一般的な医療行為に従事していたものの次第に女性の健康問題へ関心が向いていったその中でも特に不妊治療や妊娠中のケアについて研究を深めることになった彼は女性こそが家庭や社会を支える基盤であると信じて疑わなかったそのため多くの患者との信頼関係を築き個別対応する姿勢が注目されたおそらくこのようなアプローチこそが彼自身にも大きな影響を与えたのであろうそれにもかかわらず荻野には常に厳しい現実が待ち受けていた戦争や経済不況など多くの困難な状況にも関わらず彼は決してあきらめることなく患者と向き合い続けた年代日本では女子教育の重要性が叫ばれるようになりそれに伴って女性専用病院も増えていったしかしこの流れには賛否両論あったそれでも荻野は自身の病院で新しいスタイルの診療サービスを提供し続けその先駆者となっていったこの時期多くの患者から支持される一方で男性医師による女性医療という議論も巻き起こすことになったしかしそれでもなお荻野久作は自分自身とその信念から逃げることなく進み続けた年代日本社会全体が戦争へ突入する中でも荻野はその役割から退かず多忙ながらも専門知識と経験を駆使して多くの命を救おうと奮闘したただしこの時期には多くの場合自身だけではどうしようもない制約や圧力に直面する場面も多かっただろうそれにもかかわらず自分自身への問いかけや反省なしには進むことのできない職業倫理感によって高齢になるまで臨床現場から離れることなく精力的に活動し続けた年代以降西洋医学と東洋医学との融合という新たなトレンドが訪れるそしてこの流れによって新しい治療法への期待感も高まりつつあったこの変革期には多様性という概念自体への理解も深まっていったのでおそらく荻野自身も試行錯誤しながら新しい技術や知識について学び続けただろうその影響からか多方面から集まる意見や研究成果への吸収力はいっそう高まり産婦人科という専門領域だけではなく人間全体を見る視点も獲得していったようだ年代大手メディアなどによって男性中心的だった医療業界への批判的視点が注目され始めていたその一方で荻野久作本人として考えるならば良質な医療とは何かという問いには既存枠組みに囚われない思索性による柔軟ささえ要求されていると思われていたこの頃になると特に多様性尊重への意識改革とも呼べる潮流が形成され始めそれまで無視されていた部分へ光照射され始めたと言える晩年まで母国日本のみならず国際舞台でも名声高きを誇りそれまで築いてきた信頼関係のお陰で後進達にも影響力として作用したこの姿勢こそまさしく教育者と呼ぶべき側面なのだろうそれゆえ真摯さ奉仕精神に基づいて動機付けられているとも言えそうだそして年この偉大なる人物はいよいよ人生という舞台幕引きを迎える 皮肉にもその死後数十年経過した現在では不妊治療や出産関連技術において急速な発展を見る中その功績自体忘却されぬどころか今なお評価され語り継ぐ存在となっているまた現在では上でも相談窓口など設置され市民権すら得ているイメージすら持ち合わせていますそして何より人の日常生活内にも健康管理意識・啓蒙活動等通じ直接参画しているため一層広範囲・長期間残存することでしょう注記詳細不明の場合適宜情報補完