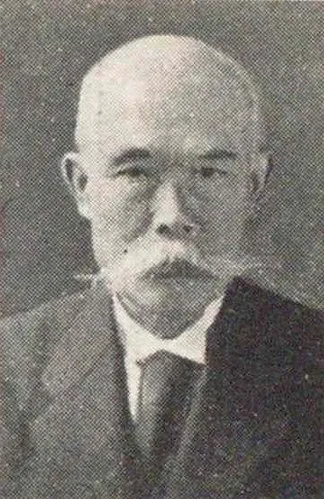

生年: 1886年

死年: 1967年

宗派: チベット仏教と禅宗臨済宗

職業: 僧

年 能海チベット仏教と禅宗臨済宗の僧 年

彼は年穏やかな山が広がる日本の小さな村で生まれた幼少期から自然と深く結びつき仏教の教えに魅了されていった周囲の影響を受けながら彼は次第に僧侶としての道を歩む決意を固めていくしかしこの選択は簡単ではなかった周りの人は伝統的な価値観と新しい考え方との間で揺れ動いていたからだ

若き日の彼は特にチベット仏教と禅宗臨済宗への興味を深めていったその中でも特に禅宗の静寂な瞑想法に惹かれるようになるしかしそれにもかかわらず彼が目指す道には多くの困難が待ち受けていた時折自身の信念と疑念との間で揺れ動く自分を感じながらも彼は粘り強さでその壁を乗り越えていく

そして年この年こそが彼にとって特別な意味を持つ瞬間となるこれまで培ってきた知識や経験をもって日本国内外で講演活動を開始したこの活動によって多くの人がチベット仏教や禅宗について理解する手助けとなったそれにもかかわらず一部から批判されることも多かった一体何者なのかという疑問が浮上したのである

おそらくその影響力ゆえにさらに多様な宗教観や文化との接触機会も増えたそれぞれ異なる背景や信念体系を持つ人との対話によって彼自身も成長し続けたと言えるだろう一方で自身のルーツから遠ざかってしまう恐怖感にも苛まれていたとも考えられる

皮肉なことに多様性への開放的姿勢が時には疎外感へと繋がることもあったこのような矛盾する感情が交錯する中でも人へのメッセージは明確だった心の平和を求め続けることそしてそのためには自分自身との対話を怠ってはいけないということだ

またこの時期には老子と釈迦の思想について研究し新しい視点からそれぞれをご紹介しているしかしこの研究活動は簡単ではなく多くの場合失敗した試みだったと言えるしかしそれにもかかわらず彼は学び続け新たな知識へ挑戦していた

年代になりその存在感はますます高まり始めた講演だけではなく本を書き上げたりメディア出演も果たしたことで日本国内外から注目される存在となったそれでも決して慢心せず自身の内面的探求を大切にしていたこの姿勢こそがおそらく多くの支持者につながった理由なのかもしれない

しかし不幸にも年代初頭になると健康状態が悪化し始め大きな試練の日へ突入するそれにも関わらず公演予定などの日常生活には支障なく過ごす姿勢を見ることで多くのファン達は勇気づけられていったそして年この年生誕周年記念として大規模イベントまで企画されたものだから不死鳥のように再生する姿勢そのものだったとも言えるだろう

しかしその数年後不運なる突然死去これによって多く的人へ衝撃波となったただ一つ残された言葉心静かなる者のみ幸福なるべしは今でも数多あまたの心ある人によって引用され続けている皮肉にも一度亡命生活など経験した後だけあってその言葉にはさらなる重みがありますね亡き後なお人へ影響力ある人物として語り継がれる存在となるとは予想できただろうか

現在でも彼について語る際精神的リーダーと称賛され続けているその教えや哲学は現代社会でも新鮮さを保ちながら息づいているそして名声だけではなくその内面的探求こそ真実であったという証明とも取れるだろうまた近年ではなど現代技術のお陰で更なる世代へ伝達され新しい解釈として進化しています果たして未来永劫人類共通財産となれるでしょうか