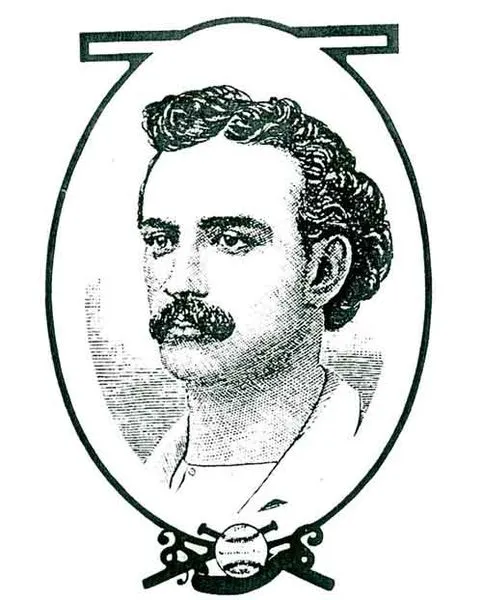

生年: 1847年(弘化4年1月11日)

氏名: 野口小蘋

職業: 南画家、日本画家

没年: 1917年

年弘化年月日 野口小蘋南画家日本画家 年

年の初春日本の静かな町に一人の赤ん坊が誕生したこの赤ん坊こそ後に南画の巨匠と称される野口小蘋である彼は幼い頃から絵を描くことに魅了され周囲の風景や日常生活をキャンバスに刻むことで次第にその才能を開花させていったしかし彼が本格的な画家として成長する過程には多くの試練と出会いがあった

少年時代小蘋は地元の画家から指導を受けた彼らは伝統的な技法や様式を教える一方で小蘋自身には独自の視点と感性があったそれにもかかわらず若き小蘋はしばしば自分のスタイルに苦しむことも多かった伝統と革新この二つの間で揺れ動く心情はおそらく彼自身が後に南画家として名声を得る際にも影響を与えたであろう

年代中盤から後半にかけて日本社会全体が激変する中で小蘋もまた新たな挑戦を迎える西洋文化が流入する中で自身のスタイルをどう確立していくかその選択肢は明確ではなかったしかしそれにもかかわらず小蘋は新しい技法や色彩感覚を取り入れることによって古典的な南画との融合を目指すようになったこの過程にはおそらく彼自身の日感じる葛藤や期待感も反映されていたと思われる

そして年代になると小蘋は日本各地で数の展覧会に参加しその作品群は注目を集め始める浮世絵の伝統と南画のエッセンスが交じり合った彼の作品群には一種独特な美学が感じられたまたこの時期には友人や仲間との交流も増えそれぞれ異なる視点から刺激を受けながら自分自身というアーティストとして成長していったその結果年には東京で行われた大展覧会では名声が高まり多くの観客から称賛されたのである

しかし成功とは常に安泰ではなく年代以降小蘋は個人的な困難とも直面する健康状態が徐に悪化しその影響で制作活動も制限されるようになるそれでもなお彼は絵筆を手放さず新しいテーマや形状への探求心だけは失わないその姿勢こそ本当に芸術家たる所以だと言えるだろうこの時期多くの場合暗い雰囲気漂う作品へ移行した背景にはおそらく内面的な不安定さや痛みも見え隠れしていた可能性があります

年小蘋はいよいよこの世から旅立つ運命となったその死去の日まで描き続けた作品群には人間存在への深い洞察と自然への愛情など多様な要素が詰まっているそして皮肉にも日本全国および海外でも評価され始めていた矢先だったため一層悲劇的とも言えるしかし現代までその遺産は生き続け小蘋によって築かれた美学はいまだ多くの日常生活や芸術シーンへ影響力を及ぼしていると言われている

また興味深いことに近年日本国内外問わず若手アーティストたちによって再解釈された小蘋作品を見る機会も増えてきたプラットフォーム上では野口小蘋なるハッシュタグ付き投稿も見受けられるほどその人気ぶりはいまだ健在だそして今でも日本的かつ南画的精神は新しいアートワークへ引き継がれているのであるこのような流れを見るにつけ人間存在というものについて考えさせられる瞬間もしばしば訪れる