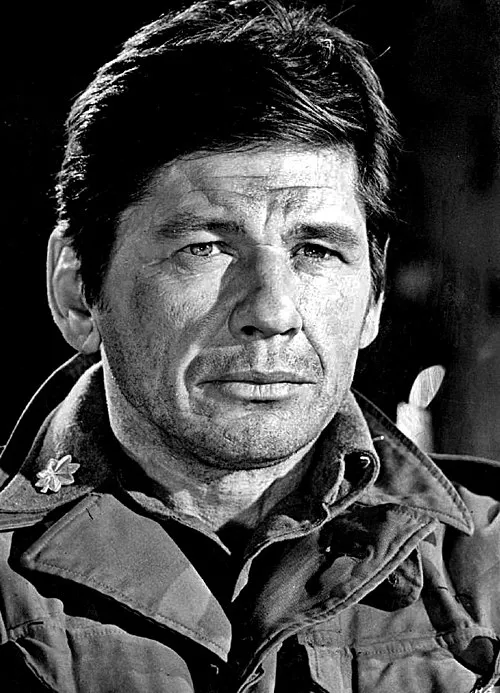

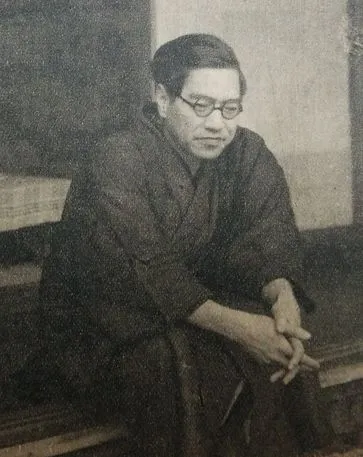

生年: 1928年

氏名: ニック・ホロニアック

職業: 工学者、発明家

没年: 2022年

ニック・ホロニアック光の革命をもたらした男

年アメリカ合衆国のイリノイ州で生まれたニック・ホロニアックはまさに革新の象徴とも言える人物だった彼が誕生した頃世界はまだ白黒テレビやラジオが主流であり人は未来に対して希望と不安を抱いていたしかし彼の才能と情熱が結実することで人の日常生活が根本的に変わることになるとはその時誰も予想していなかった

若き日のホロニアックは機械工学を学びながら自らのアイディアを形にすることに夢中になっていた彼は技術への情熱だけでなく人間社会への貢献にも目を向けていた大学卒業後彼はゼネラル・エレクトリック社に入社しその後数年のうちに驚くべき発明を次と世に送り出すことになる

初期の業績と発明

年それまで存在しなかった発光ダイオードという新しい技術が誕生したこの技術こそホロニアック自身によって開発されたものだったしかしこの革新には多くの苦難も伴った彼は当初この技術がどれほど広範囲な影響力を持つかについて確信を持てず多くの人から懐疑的な目で見られていたそれでもなお彼は自分自身やそのアイディアへの信念を失わず研究を続けた

おそらく世間から冷たい視線が注がれている中で成し遂げたこの成果こそがその後のキャリア全体に大きな影響を与えたと言えるだろうその結果として登場した技術は小型化や省エネルギー化という面から現代社会へ大きな貢献となったそしてその影響力はいまや家庭用照明からデジタルデバイスまで多岐にわたる

エコロジーへの関心と挑戦

それにもかかわらずこの成功にも満足せず新しい挑戦へと進むことになったホロニアックは環境問題について考えるようになり持続可能性に対する強い関心から新しいプロジェクトにも取り組み始めるそしてそれぞれのプロジェクトでは環境保護との調和を追求し続けた

しかし皮肉なことに一部ではテクノロジー至上主義という批判もあったその中でも特筆すべきなのは安全性と効率性を両立させるためにはどうすればよいかという問題だったそれでもなお多くの場合で彼自身の哲学つまりテクノロジーこそ人類社会改善につながるという信念によって乗り越えられていった

晩年と遺産

年生涯歳となったホロニアックはその長い道程の終着点へと向かうしかしながら多くの場合人間という存在そのものよりもその足跡や理念こそ永遠なのだと言われている果たして彼もまた自身が切り開いた道によって未来へ名残りとして残されていくだろうそして現在でも多く人が使う照明それ自体が何よりも証拠だと言えそうだ

今では技術なしには私たちの日常生活など考えられないこの革新的な発明によって照明だけではなく大規模インフラシステムにも大きな変化を及ぼしているまた新興企業やスタートアップ企業との連携によって更なる進化への期待も高まっているそれゆえ光が象徴する未来への希望とも言える実際およそ年以上前にこの発明が行われて以来その影響力はいまだ色褪せていないのである

人類への贈り物として

最終的には自身ただ一人ではなく社会全体との共鳴によって築かれる未来像という意識これこそが私たち一人ひとり に求められている姿勢なのかもしれないその意味でもホロニアック氏 の人生観や価値観には多様性そして柔軟性という重要要素があります今日私達の日常生活には様 なテクノ ロジー が浸透しています一方では利益追求 一辺倒 の動きを見せつつありますしかしこの状況下でも本当に重要なの は 光 の先駆者 として 紹介され 続ける ニ ッ ク ホ ロ ニ ア ッ ク のよう な 人物 が 数 多く 存 在しますそして現代社会 において再確認されつつある 環境 問題解決 のため に 奮闘しています

結論現代社会との接点

最近では持続可能 な エネルギー源 やライフスタイル 探求 の 一環 として再評価されています今日でもその名 は と 結び付け 強烈 な 印象 を 残します最後になります が科学者 や 技 術者のみならず 私達 一般市民にも思索や知識探求 を通じ協働できる 潜在力 がある事 を思わせます あなた自身 は何故でしょう どんな選択肢 を選んだ 時代背景 に 見合った 道筋 を描いて行こうと思いますかこれから先各 分野 において 新しい 光 を 放つ 人物 や 団体 が 頑張っ ています この姿勢こそ 次 世代 後継者達へ繋ぐ 鍵です そう捉えてみても良さそうですね そしてこの話題について触れることで改めて日常生活 上 感謝できる場面 自分 他 助け合い 課題解決 お互い支援し合える仕組み と育む 豊かな 社会作り が大切ですどんな小さい事柄でも構わない 無理なく取り組んで行こうと思えば 意外 と自分自身成長できたりしますよね