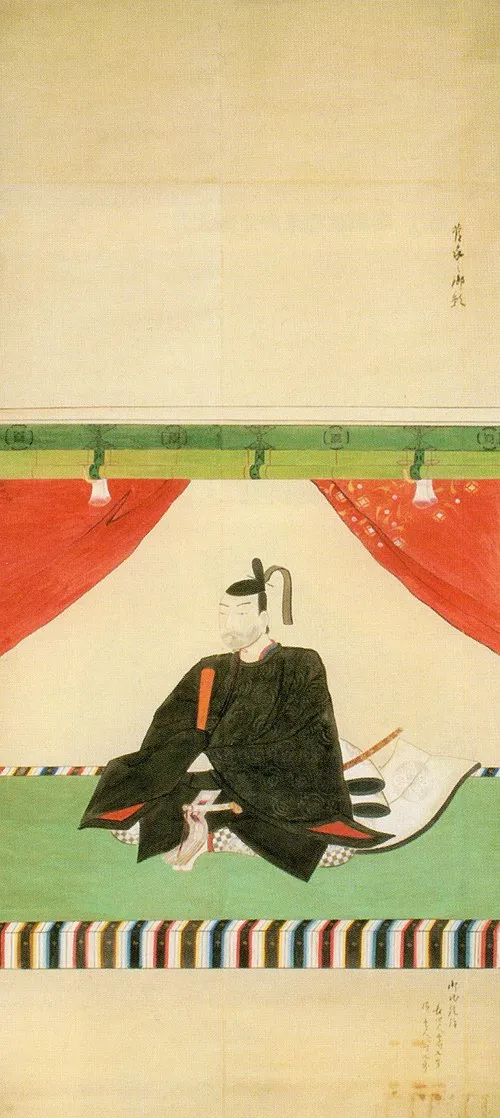

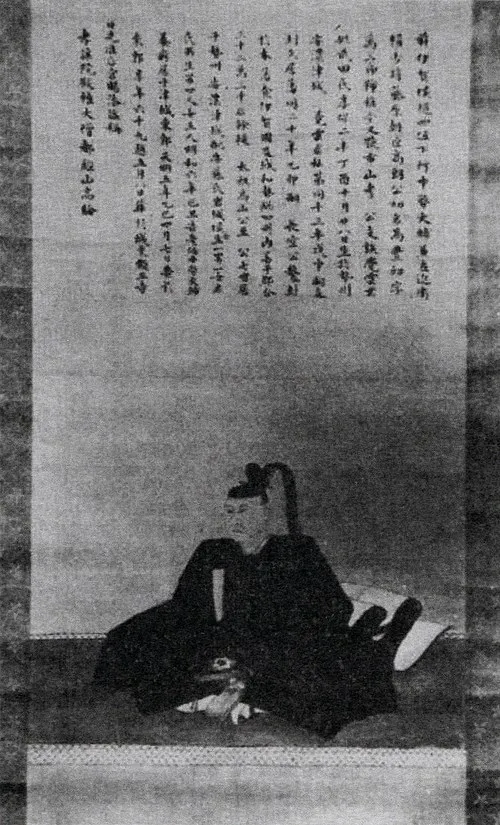

生年月日: 1752年10月25日(宝暦2年)

死亡年: 1805年

役職: 第3代延岡藩主

名前: 内藤政脩

年宝暦年月日 内藤政脩第代延岡藩主 年

内藤政脩は年の秋に日本の延岡藩でその運命を握るべく生まれた彼の誕生は当時の藩士たちや農民たちにとって大きな期待と共に迎えられたしかし彼の幼少期は平穏無事ではなかった父である内藤政樹が急死しその影響で家計が厳しくなる中若き政脩は早くから責任感を抱かざるを得なかった彼が成長するにつれて周囲から寄せられる期待はますます大きくなった特に藩主として政治的手腕を発揮することが求められる中で内藤家の名声を保つためには一層の努力が必要だったそしてついに年歳という若さで彼は第代延岡藩主として即位することとなったしかしこの新しい役職には多くの試練が待ち受けていた即位した直後から財政難や農民反乱といった問題に直面したのであるそれにもかかわらず彼は冷静沈着さを失わずその状況を打破すべく手段を講じ始めたまず自身の出身地である延岡地域への視察から始まりその土地柄や住民について深く理解しようと努める姿勢が目立ったこの行動こそが後大きな成功へと繋がっていったのであろうまた彼は政策改革にも意欲的だった有名なのは寛政改革に通じる政策だったと言われているしかしこの改革案も一部では支持されながらも多くの反発も招いた皮肉なことに彼自身が進めようとしていた改革によって既得権益層との対立も引き起こしてしまったそしてその結果一時的には政治的孤立状態になりかけてしまうそれでもなお根気強さと不屈の精神で次第に支持者を増やしていったことで有力者たちとの連携も復活し始めた人から評価された点として挙げられるものには商業振興策があった商業活動への支援によって経済基盤を強化しその結果として税収向上にも繋げようとしたしかしそれでもこの道筋には様な障害も存在した一方では農民から期待され多数派となることで安定した支配体制を築こうとしている一方反発する貴族や武士階級との緊張関係も消え去ることはなくそれどころか一触即発とも言える状況になり続けていたこのような葛藤によって心身共に疲弊していったとは推測される年代になると更なる困難が襲い掛かる天明大飢饉が全国規模で広まり多数の人命損失や経済崩壊につながりましたその際多くの場合ならば責任逃れする権力者も存在しただろうしかしながら内藤政脩の場合一切逃げず果敢に向き合おうとし続けたその姿勢こそ人から尊敬され信頼され続けた要因とも言えるだろう当初苦境に喘ぐ住民達への食糧配布など思いやりあふれる施策のおかげで市井では殿様と呼ばれるほど慕われていたという伝説さえ残っていますそして年その日付には重大な意味合いがありますそれまで培われてきた政治手腕や人間性ゆえ大多数の日常生活へ良好な影響を与えていただけではなく外面的にも持続可能性ある形態へ至りましたしかしこの年不幸にも世代交代という現実残酷さまで引き寄せても来ました 結局 歳という若さながら永遠への旅路へ旅立つこととなりますそれでもなお遺された者達には彼自身によって育まれ解放された社会観念・経済基盤など決して忘却されないものとなり今なお語り継ぐ声色高まります年以上後今我現代社会でもリーダーシップ市民感覚を取り入れ続けています つまり連携・協力意識によって成長すべきだと思わないでしょうか内藤政脩氏その人物像・功績・志す所等全体像より見渡せば何故今日ここまで評価受容れている理由未だ明確化出来ない部分多分有りますただ簡単纏めれば時間超越概念理解下それぞれ個別バランス含む共存感情作成元凶視点求め続けたり形態更新必要性等考慮です