生年月日: 1805年(文化2年1月10日)

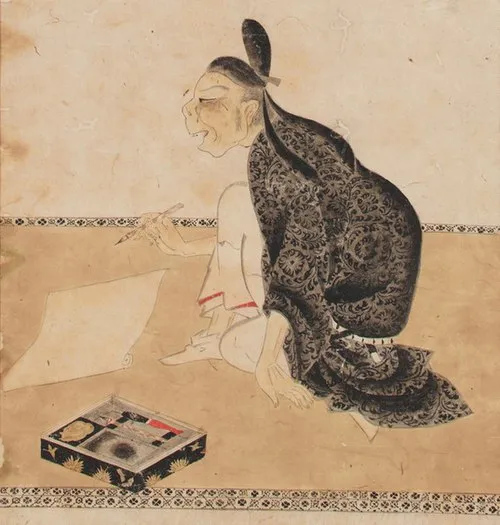

氏名: 鍋島治茂

役職: 第8代佐賀藩主

誕生日: 1745年

鍋島治茂 第代佐賀藩主の物語

年肥前の地に生まれた鍋島治茂は名門鍋島家の一員として王族たちの期待を背負いながら育った彼は当初平穏無事な生活を送りながらも政治的な舞台へ足を踏み入れることとなるしかしその道筋は想像以上に波乱万丈であった

青年期には武士としての修練に励んだがそれにもかかわらず彼の日常は一変することになる父が急逝した後若干歳で藩主の座に就く運命が待っていたからだ時代背景として幕末という動乱期が近づいていたそのためかおそらく彼は先代よりもさらに重責を感じていたに違いない

年ついに彼は正式に第代佐賀藩主となったしかしその就任式の日一方では幕府との緊張が高まっており多くの藩主たちは自国防衛や内部改革といった問題を抱えていたそれでもなお治茂は自身の使命感から地域経済や教育制度への投資を進める決意を固める

新しいリーダーシップスタイルには皮肉なことに地域住民から反発もあった特に従来型の封建制度維持派から批判されることもしばしばだったしかし治茂はあきらめず自身のビジョンと信念で改革へ邁進するその姿勢には多くの支持者も生まれた

改革と対立

改革政策として農業振興や商業発展への取り組みが功を奏し始めていた当初は伝統的な農法しか知らなかった農民たちも新しい技術やアイデアを学び始めそれによって収入向上につながったこの成功のおかげで彼自身にも自信がついていく

しかしそれにもかかわらず一部貴族との関係は次第に悪化していった伝統的価値観と新しい流れとの間で揺れる貴族階級議論すべき課題ばかりだった当時の社会情勢を見る限りおそらく治茂自身も孤立感や焦燥感を抱えていただろう

外交的手腕

ある日治茂は自国だけではなく他国との関係性にも目を向ける必要性を感じ始めたその中で特筆すべきなのが長崎との交易促進策だったこの街にはオランダ商館があり西洋文化との接触点でもあったためだ皮肉なことにこの動きによって逆風も吹いてしまう特定保守派から西洋化の危険性について警告され不安視されたのである

後世への影響

そして年天保年鍋島治茂氏歳という高齢でこの世を去るまで多大なる影響力と遺産を残したと言われているその死後多くの人によって葬儀には数千人もの参列者が訪れその名声さえ伝説になっていく

でもその名誉ある政績はいまだ語り継がれている一部では現代社会への教訓として位置づけられている状況まであるただしその一方では何故もっと早期から近代化政策へ進むべきだったと議論される場面も見受けられる