生年月日: 1200年(正治2年1月23日)

没年: 不明

職業: 鎌倉幕府の御家人

生年: 1127年

年正治年月日 三浦義澄鎌倉幕府の御家人 年

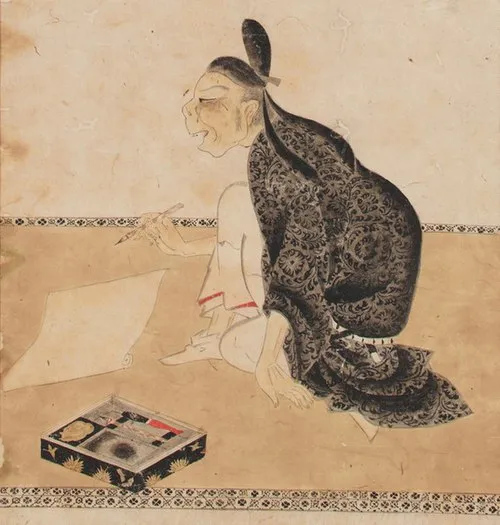

三浦義澄鎌倉幕府の影に生きた武士

彼は年武士の家に生まれた大地を揺るがすような戦乱の時代彼はまるで運命によって選ばれたかのように武士として成長していったしかし彼の物語は単なる戦士としてのものではなかった

若き日の三浦義澄は剣技を磨きながらもその心には常に忠誠と名誉が宿っていた親から受け継いだ名門の血筋を誇りに思いながらも自らが新しい時代を作り上げる一翼を担うべく日奮闘したしかしそれにもかかわらず彼は自身が望む栄光への道が決して平坦ではないことを理解していた

鎌倉幕府が成立した後義澄は御家人としてその役割を果たすことになったその忠誠心から多くの戦闘で活躍し数の勝利を収めていくおそらく彼にとって最も誇れる瞬間だったかもしれないその頃日本中で名声を高めていた平清盛との対立も避けて通れなかった

義澄は清盛との接触や交渉にも挑んだそれはまさに剣ではなく言葉による外交であったと言えるしかしこの決断にはリスクが伴った相手には強力な軍事力と広範な影響力があったからだそれでもなお彼は知恵と勇気で局面打破に努め続けた

裏切りと陰謀

ある日一族内で激しい争いが勃発するそれこそ裏切り者たちによる陰謀だった信じていた者から裏切られるという皮肉な展開しかし義澄はこの危機的状況にも冷静さを保ち自身と一族を守るため策謀へ立ち向かう決意するその瞬間こそ本当の武士道精神だったと言えるだろう

不屈の精神

年月が経つにつれて義澄自身も様な試練や困難に直面した仲間や同盟者との関係も変わりゆく中一人孤独になる時間も増えていったしかし歴史家たちはこう語っている彼はその孤独感すら糧として新しい戦略や人脈づくりへ邁進したという

晩年への移行

年月日それまで多くの日を苦労しながら過ごしてきた三浦義澄この日付こそ運命的だったそしてこの世への別れの日でもあったしかしこの瞬間まで絶えず努力し続け多くの後輩達や同時代人へ影響与え続けていたことでしょう

遺産と現代への影響

(皮肉なことに) 彼亡き後その名声や業績はいまだ色褪せない現代でも三浦の姓を見る度多くの日本人がその偉大さについて考える機会となっているまた映画や文学作品など多様な形態で再解釈され続けているそして今でもその武士道精神忠誠心不屈さ は私たちの日常生活にも息づいているのである

おわりに

(議論の余地がありますが) 三浦義澄という人物こそ本当になぜ古来から日本人全体へ深い印象残した存在なのか今日私達ひとりひとりその背中を見ることで何かしら学ぶところがありますね これはただ歴史上のお話だけではなく人生哲学とも言えるでしょう