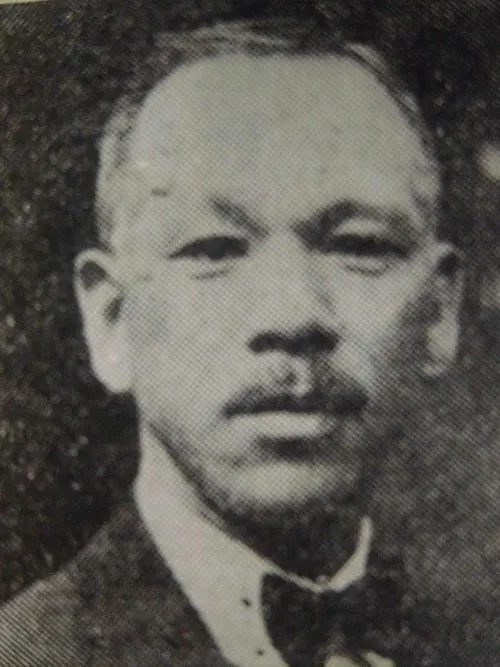

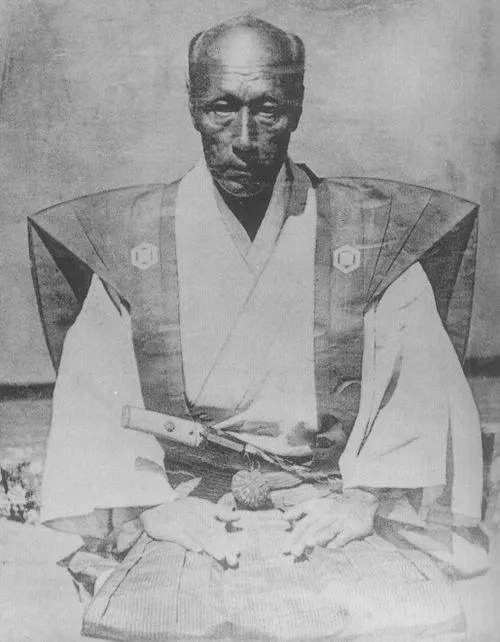

生年: 1888年

名前: 森戸辰男

職業: 社会思想家、教育者

没年: 1984年

年 森戸辰男社会思想家教育者 年

年寒い冬の日に森戸辰男は静かな山間の町で生を受けたその小さな体は未来の日本を変えるための壮大な思想の礎となる運命を背負っていた彼の家庭は伝統的な価値観に満ちていたが若き日の彼はその枠を超えて自らの道を模索することになる

青年期には特に教育に対する情熱が燃え上がり当時新しい風潮であった西洋哲学や社会科学への興味が芽生えたしかしそれにもかかわらず日本社会全体が急速に近代化へと進む中で多くの人が伝統と現代の狭間で苦しんでいる姿にも気づくこの矛盾した状況こそが彼の思想形成に大きな影響を与えた

大学では哲学と教育学を学びその後教師として働くことになったしかし教師として教壇に立ちながらも彼は常に社会問題について深く考察していた皮肉なことに自身が教える学生たちには教育制度そのものへの疑問を持ってほしかったそれこそが真実の教育だと考えていたからだ

森戸は年代から社会思想という新しい視点から日本教育界へアプローチし始めるこの頃日本全体が戦争という暗雲に覆われつつあったため彼の意見や思想は一層重みを増していったおそらくと言うべきかもしれないが彼自身も戦争によって多くの理想や夢を失うことになるとは予想すらしていなかったようだ

第二次世界大戦終結後日本は再び立ち上げる必要性に迫られたその際多くの場合新しい価値観やシステムへの移行には抵抗感も伴うしかしそれでも森戸辰男は変革者として脚光を浴びその教えと理念によって多くの若者たちへ影響力を及ぼす存在となる歴史家たちはこう語っている彼こそ日本人への新しい教育像を提示した偉人だったと

年には学校改革に関する著書も出版されその中では単なる知識詰め込み型ではなく人間性や倫理観育成という視点から学校制度について述べている議論の余地はあるもののこの考え方こそ今日まで続いている理念とも言えるだろうそれにもかかわらず多忙な日ながら自己研鑽も怠ることなく一方では家庭生活にも力点を置いていたと言われている

年代になると自身の経験や研究成果から心を重視する心理的アプローチへと進化していったまたこの時期には国際交流にも積極的であり西洋との比較文化研究なども行っていたこの活動によって多様性への理解も深まったのであるしかし残念ながらこの頃になると健康状態が悪化し始めそれでもなお講演活動など精力的だったようだ

年日本国内外で数多くのファンや支持者たちから惜しまれながら歳で永遠の日へ旅立つその晩年まで人との対話や討論こそ最良だと信じ続け多様性や共存について語り続けていたと言われる皮肉なことにこの世代交代による思想家不足とも言われている現代日本を見るにつけもし森戸辰男が生きていたならばと思わずにはいられない気持ちになる

今日でも彼の記事や著作物を見る機会は多い学校教育改革など幅広い分野でその影響力を見ることできる心を重視したアプローチというコンセプトはいまだ根強い人気がありますその名声は色あせず多様性尊重というメッセージだけでも今なお私たちの日常生活へ浸透し続けているまた現在大勢のお子さん達への影響として心を育む努力として公教育制度そのものへの再評価・改善運動とも繋げたいところなのです