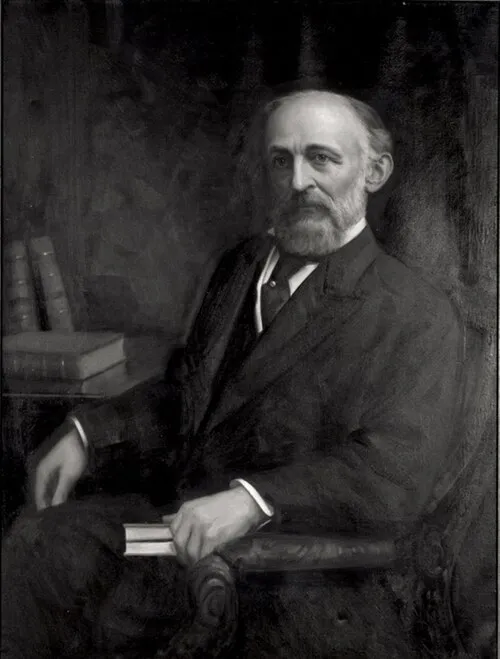

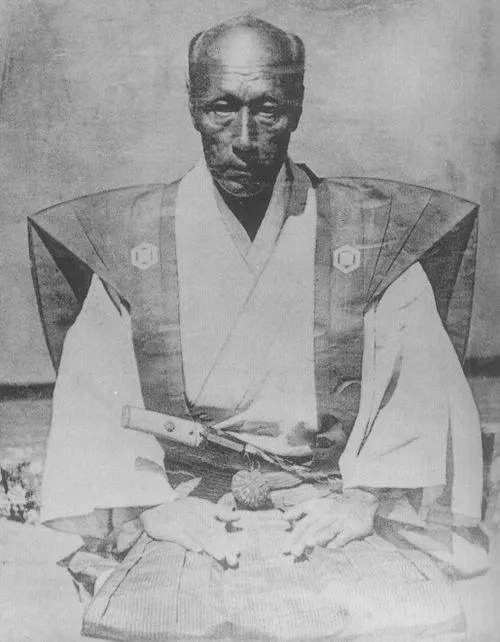

生年月日: 1862年(文久2年11月3日)

死亡年: 1944年

地位: 第12代大溝藩主・子爵

名前: 分部光謙

年文久年月日 分部光謙第代大溝藩主・子爵 年

分部光謙は年の冬まだ名もなき小藩に生まれた彼の誕生は時代の激動を予感させるものだった幕末の日本では大名たちが権力を巡って争い続け国全体が変革の波にさらされていたしかし彼は若き日から家族の期待を一身に背負うこととなりそれが彼の運命を大きく左右することになる彼が成長する中で大溝藩という小さな藩には多くの試練が待ち受けていた若干歳で家督を相続した光謙はその責任感から多くの困難に直面することになるしかしそれにもかかわらず彼は迅速な判断力と強い意志で困難を乗り越え周囲から信頼される存在へと成長していった明治維新が進む中で日本全土は急速に近代化へと向かっていた光謙もまたこの時期に適応しようとして奮闘したしかし皮肉なことに西洋文化や技術への移行が進む中で日本古来の伝統や価値観も危機的状況に置かれていたそのため新旧文化の狭間で揺れ動く心情を抱えながらも光謙は自ら定めた道をひた走った政治家としてキャリアを築いていく中で多数派から孤立する場面も少なくなかったおそらく彼自身もその葛藤には苦しんだと歴史研究者たちは語るしかしその反面分部光謙は自ら信じる道を突き進む勇気ある男でもあった藩主として在任する期間中にはその政策によって地域経済への貢献や教育制度改革にも尽力したと言われているそれでもなお新しい時代への変化についてゆけない部分もあった年この日本社会全体が戦争という暗雲に覆われている最中分部光謙という一人の男は静かにその生涯を閉じたそしてその死後数十年経ってもなお多く人によって語り継がれているその影響力とは裏腹に一見すると忘れ去られる運命だったかもしれないしかし今日では偉大なる平和主義者として再評価されつつあるこのような遺産とは何なのだろう 現在多様性と共存が求められる社会でも彼こそ真実として追求すべき人物の一例と言えるだろう特筆すべき点として残された文書群や記録から読み解けるように自身の日記には様な思索と哲学的視点が散りばめられているそれこそ現代社会にも通じる部分だと思う一見堅苦しい政治談義だけではなく人間関係や地域コミュニティとの結びつきを重視していた姿勢など多岐にわたり考察できる余地はいくらでもあるおそらくこうした点こそ未来へ向けた重要な教訓になり得るのであろうさらに言えば孤独というテーマも興味深いこの混沌とした時代背景下で戦ったことで培われた孤独感そしてそれゆえ人との繋がりそして新しい価値観への柔軟さまで探求してみたい革命そのものだけではなくそれによって引き起こされた個人の日常生活への影響それこそ今後どんな形になろうとも考慮すべき問題なのである今日この瞬間にも世界各国では歴史的人物達について様な解釈や研究発表など行われているわけだそれぞれ異なる視点から紐解いていけば深遠なる理解につながっていくだろうこの意味合いではおそらく日本史上でも独特かつ重要とも言える存在だった分部光謙その人生譚には数多く要素含まれており更なる探求心掻き立てさせて止まないのである再評価される際にはどんな形にしろその人生観及び価値観について考察し続けたいものですそして最後まで何事にも真正面から向かわせ続けた精神今後我自身の日常生活および未来展望へ繋げたい所存です