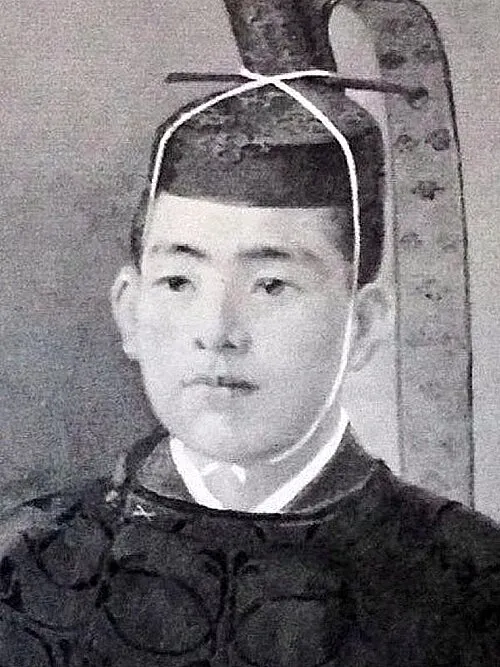

生年月日: 1867年4月15日

没年月日: 1941年

職業: 民俗学者

出身地: 日本

年慶応年月日 南方熊楠民俗学者 年

南方熊楠は年の春南方の小さな村で生まれたこの日彼の誕生は周囲にあまり注目されなかったが彼自身が歩む道は後に多くの人に影響を与えることになる幼少期から自然への強い興味を抱いていた彼は特に植物と動物に魅了され次第にその探求心が深まっていった少年時代彼は村の近くの森や田んぼで遊びながら多様な生態系を観察しその不思議さに夢中になっていたしかしそれにもかかわらず家族から期待された職業への道には興味を示さず自身の学問的探求を優先したため両親との関係には緊張が生まれた思春期になる頃には日本国内外の文献や博物学書に没頭する日が続きその知識欲は尽きることがなかった特に西洋文化と日本文化との違いや類似点について考えるようになりその後の研究へとつながっていく大学で自然科学を学び始めるとその才能はますます輝きを増したしかし皮肉なことにこの才覚もまた彼を孤立させる要因となった当時日本社会では伝統的な価値観や教育体系が根強く残っており新しい視点や研究方法には抵抗感があったためだこの時期多くの同級生とは疎遠になり一人で探索する時間が増えた大学卒業後南方熊楠はアメリカへ渡り生物学や民俗学についてさらに深めていくそして年代初頭彼はいよいよ帰国する決意を固めるその背景には西洋で得た知識と経験を日本文化への理解につなげたいという強い願望があったと思われる一方で自身のアイデンティティーも模索し続けていたのである日本へ帰国した熊楠は独自の視点から民俗学という分野へ取り組み始めた森羅万象という言葉通り多様性豊かな日本文化や信仰体系人の日常生活への理解を深めようとしていたしかしこの新しいアプローチも当時としては受け入れられない部分が多かったそれにもかかわらず熊楠はいっさい退かず自分自身の信念と情熱で地道な研究活動を続けたあるファンによれば彼こそ本物の民俗学者だと絶賛される一方で異端者と見做す意見も少なくなくそれでもなお自分自身の記事を書くことによって批判から逃れる手法も駆使していたおそらくこの苦悩こそ彼自身の日常だったのであろう同時代人との間で感じた孤独感それでもなお人間社会について真摯に探求する姿勢これこそ熊楠ならではだったと思われる年代になると日本各地から集めた資料によって著名になるしかしその名声にもかかわらず公私ともども何度も逆境につぶされそうになった例えば大正デモクラシー下では新しい思想潮流との闘争も避けて通れないものだったそれでも皮肉にもこの混乱した時代背景こそ民俗学的アプローチへの関心を高め日本社会全体への影響力となった側面もあると言える年高齢となった南方熊楠は世を去ったその死去によって長年培われてきた知識体系や思想はいかなる形で引き継ぐべきなのか果たして誰一人としてその答えへ至ることのできない疑問だけが残されたこの功績とは単なるデータや事実だけではなくそれぞれ個人の日常生活お祭り行事や地域文化など本質的価値まで包含している歴史家たちはこう語っている南方熊楠なしでは今日まで続いている日本民族主義すら理解できないと亡くなって年以上経過した今でもその理念や研究成果について語られる機会は多いそして現代社会でもっと重要なのは自身だけではなく他者とのつながりそして共感こそ必要だということだろう同じような孤独感には苦しんだ誰かそれぞれ異なる人生経験だからこそこの想像力豊かな教授法教育こそ私達みんな必要なんじゃないかな今でも全国各地には南方さんの名前冠した公園や学校がありますそれどころか上でも民俗伝承というキーワード検索すると多数ヒットしますその影響力そして出発点とも言える理論性これは新世代にも引き継ぐべきものですただ過去を見るだけじゃなく未来へつながる何か大切なのですね