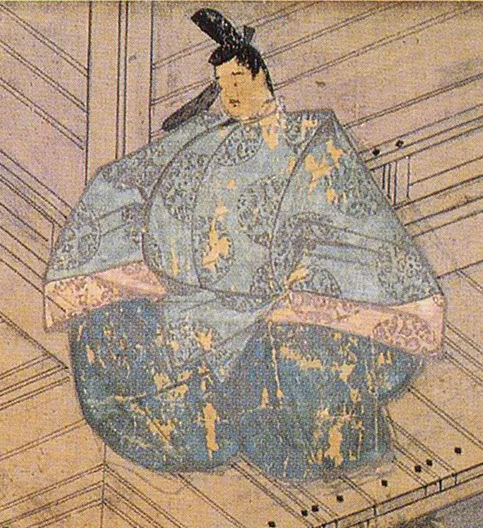

生誕年: 1571年

没年: 1654年(承応2年11月15日)

職業: 俳諧師

名前: 松永貞徳

松永貞徳俳諧の巨匠

日本の文芸史にその名を刻む松永貞徳は年に生まれました彼の誕生はまだ戦国時代の渦中にあり日本が政治的混乱と文化的変革を経験していた時期でしたしかし彼自身が育った環境は武士の家系ではなく商人や町人が多く住む地域であったため彼は早くから庶民文化に触れその影響を受けることとなります

少年時代には自身の感受性豊かな心で自然や日常生活を観察しそれらを言葉として表現する才能を磨いていきましたそして若き日の彼は詩歌に興味を持ち始めますある日市場で見かけた美しい女性や華やかな季節の移ろいについて詩を書いたことがきっかけとなりその後も様な形で詩作へと情熱を注ぐようになったと言われています

新たな流派への挑戦

松永貞徳が本格的に俳諧師として活動し始めたのは歳ごろだったでしょうしかしそれまで多くの詩作活動を行っていたにも関わらずこの道へ進む決意には複雑な背景がありました実際当時人気だった連歌とは異なるスタイルへの移行という挑戦でもあったためですそれにもかかわらず彼は新しい形式である俳諧はいかいに自身の独自性と創造力を注ぎ込み新たな地平線へと導いていきます

松永貞徳による俳諧スタイルには自由さとユーモア溢れる視点がありますおそらく彼自身も人生への苦悩や社会への不満から解放されるためこの形式に飛び込んだのでしょう例えば一つ目小僧が持つユーモラスな要素や日常生活への鋭い洞察力など多岐にわたるテーマからその作品群を見ることができますまた落ち着いた静寂と動的な盛り上がりを絶妙に組み合わせている点でも特筆すべきです

一世風靡した俳諧

皮肉なことですがその活動初期には多くの批判も受けていました伝統的ではないと見做された作品群は一部から否定されていたものですしかしそれにもかかわらず次第にその独特なスタイルと魅力的な言葉遊びが広まり多くの支持者を得るようになります歴史家たちはこの流れについて人の日常生活への共感が重要だったと言いますこの共鳴こそが人から愛され続ける理由だったのでしょう

仲間との関係

さらに特筆すべきなのは松永貞徳同士だけではなく多くの仲間との交流によっても影響された点です豊かな対話を大切にし自身以外の視点も尊重していましたそれゆえおそらく彼の日には数え切れないほど楽しいエピソードもあったことでしょうその中でも特有なのは生涯友人となった与謝蕪村との関係ですこの友情によって二人とも互いに刺激し合う存在となりお互い成長する要因になりました

晩年と遺産

年 松永貞徳亡き後その作品群はいまだ語り継がれており日本文学界への影響力も衰えることなく続いていますその死去の日付ある種記念碑的存在とも言えるそれのおかげで新しい世代までも再評価する機会になっていますおそらく彼自身知らぬうちに軽快さと深みの両方兼ね備えた独自性こそ強烈な魅力だったのでしょう

あなたのお話には光があります 友人・与謝蕪村

現代とのつながり

今日まで続く伝統芸能として残された俳句や和歌それゆえ現代日本においてこれら古典文学形式について学ぶ機会があります一方通行ではなく多角的視点から考えることで豊かな解釈可能性も開拓されていますまた全盛期とも言われる今人の日常生活とも繋がっている若者達によって再解釈され続けていますこのような流れこそ歴史的人物・松永貞徳のお陰なのではないでしょうか事実として捉えて良いでしょうその背後には無数の思索と思索がありますその個性的視点こそ今なお魅了され続けています