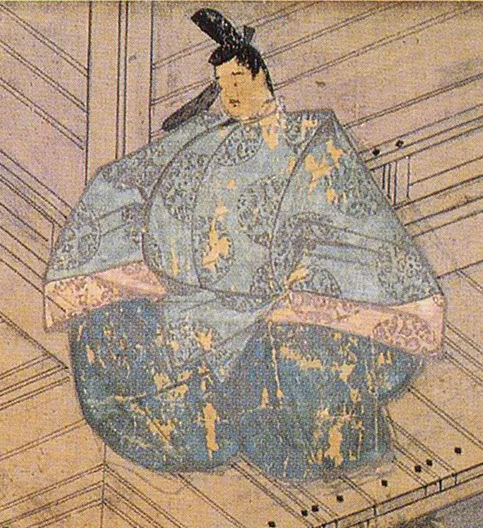

生年月日: 1028年(万寿4年12月4日)

氏名: 藤原行成

時代: 平安時代

身分: 公家

業績: 三蹟の1人

生年: 972年

年万寿年月日 藤原行成平安時代の公家三蹟の人 年

平安時代万寿年の月日生まれたのは藤原行成彼は公家として知られる存在であり日本の書道史において三蹟と称される三人の中でも特に有名な人物であったしかし彼がその名声を得るまでには多くの試練と挑戦が待ち受けていた

幼少期から非常に優れた才能を示した行成は当初から人の注目を集めていたもしかすると彼が持っていたこの素質は血筋から来ているかもしれないというのも彼の父親もまた著名な文人だったしかしそれにもかかわらず行成がその能力を本格的に発揮する機会は容易には訪れなかった

若き日の行成は自身のスキルを磨くために多くの時間を費やした書道だけではなく日本文学や詩にも熱心に取り組んだこのような努力が実を結び始めた頃平安時代特有の華やかな宮廷文化が彼の日常へと侵入してきたそれによって行成は多くの詩人や文士たちとの交流を深め自らの記事を書くことで知られるようになった

しかしその道程には苦難も多かった彼が名声を得る過程で直面した陰謀や競争それらはまさに宮廷政治という名のおぞましい迷宮だったと言えるだろう一方で数の官職への登用も果たしその地位によって影響力を持つようになったことは皮肉とも言えそうだこの状況下で多くの場合人間関係が複雑化し自身以外にも様な思惑が交差していた

藤原行成自身について述べるならばおそらく彼最大の業績とはその独自性と革新性だろう当時流行していた書風とは一線を画すスタイルでありながらそれでもなお日本伝統文化への深い敬意を表現するものだったそのためか一部では彼こそ真実なる書道家と呼ばれることさえあった

時折周囲とのトラブルもあったそれにも関わらず書に対する情熱だけは冷めることなく続けていったその姿勢こそが多くを書家として評価され続ける理由なのかもしれないただし完璧を追求するあまり人間関係がおざなりになることもしばしば見受けられたという話もある

人生後半に差し掛かりこの偉大なる作家として知られるようになった行成だが不幸にも晩年には身体的健康問題に悩まされたそれでも尚筆先から紡ぎ出される作品はいまだ衰えることなく高い評価を受け続けている書は単なる技術ではなく感情表現でもあるためそれぞれ一文字ごとに何度も込められてきた思い出や経験値が滲み出ていると言われているそしてこの点こそ現代でも多く人によって共鳴され続けている部分なのだろう

そしてついに迎えた年これは藤原行成自身だけではなく日本文化全体への大きな転機となった年とも言える亡命あるいは失墜という形容詞すら用意された瞬間それまで築いてきた名声と栄光全てが色褪せ一瞬消え去ってしまうかもしれないそれでもなおその影響力はいまだ健在なのである

今日私たちの日常生活へ浸透している日本文化その背後にはこの偉大なる公家・藤原行成氏のおかげで形作られてきた数多く作品群これを見るにつけ本当に不思議さすら感じずにはいられない三蹟と称されながら語り継ぐべき存在その記憶こそ今なお私達への贈り物なのだから