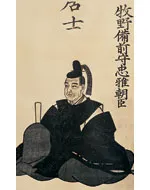

生年月日: 1858年(安政5年10月25日)

名前: 牧野忠雅

役職: 江戸幕府老中

藩主: 第10代越後長岡藩主

生年: 1799年

年安政年月日 牧野忠雅江戸幕府老中第代越後長岡藩主 年

年江戸時代の日本静まり返った長岡藩の大名屋敷で一人の老中が新たな運命に直面していた彼の名は牧野忠雅この日彼は権力と責任を背負った重圧を感じながら時代の変化を肌で感じ取っていたしかしそれにもかかわらず彼にはいくつかの重大な課題が待ち受けていた

年に生まれた忠雅は江戸幕府に仕官しその職務を全うすることによって数の試練を乗り越えてきたしかし江戸幕府が抱える内外の問題は増大するばかりだった特に西洋列強との接触や開国要求が高まる中で日本社会は動揺していたそしてこの混乱した状況下でも忠雅は冷静さを保ち続けようと努力した

ある時彼が老中として選ばれたことは偶然ではなかったそれまで培った経験や知識から得た信頼がその地位につながっていたのであるしかしその反面多くの敵も作ってしまった教会との連携などと称される政治的決断に対して多くの貴族たちは怒り狂いその結果として政局はさらに不安定になっていった

皮肉なことに忠雅自身もまた一枚岩ではない幕府内部で孤立感を味わう日となるおそらくこれは彼自身も想定外だっただろうただしその苦境から抜け出すためには新しい政策や外交戦略が不可欠であった

その後も何度か行われた外交交渉では西洋列強との折衝において重要な役割を果たしたものの皮肉にもその成果よりも彼への批判や反発が際立つこととなる議論の余地はあるがこのような状況下ではどんな指導者でも難しい選択を迫られるだろう忠雅の場合も例外ではなくそれにもかかわらず彼は次第に存在感を失いつつあった

年代初頭日本全体がさらに激動の日へと突入していく若手志士による活動も活発化しそれまで安定的だった権力構造への挑戦状とも取れる行動へと繋がっていったこの流れを見る限りおそらく忠雅自身にも未来への不安感が募っていく様子だったそして多様性溢れる意見や価値観が芽生え始めている中で旧来型の支配体制について考えざるを得なくなるその時期にはすでに孤独を感じ始めていたことでしょう

年明治維新という大きな変革へと向かう道筋はいよいよ明確になりつつあったその頃には多くの人による国民の概念すら再考され始めていたおそらく忠雅自身もこの波には抗えないだろうと思われましたそして皮肉なのですが従来から築いてきた権威や信頼とは裏腹に自身への評価はいよいよ低下する一方だったと言える

年から年まで生き続けた間に様な出来事や人物との関わり合いや葛藤など多岐に渡りました後世になればなるほどその評価基準自体も変化している事実を見るにつけ興味深さがありますそれでもなお長岡藩主として果敢に試練と向き合い続けましたそのためおそらく今日まで語り継ぐべき教訓とも言えるでしょう過去への敬意と共存する未来への視座こそ大切なのです

現在でも日本各地には牧野家ゆかりの場所がありますその名残というべき歴史的遺産例えば長岡市内などを見ることで当時持ち得ていた精神性について思索する機会になるでしょう今日と過去を結ぶ架け橋として残されたこれら記録・遺跡誰しもの心情とは一歩踏み込んだ先になんでしょうね