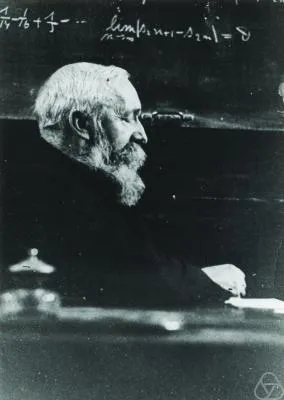

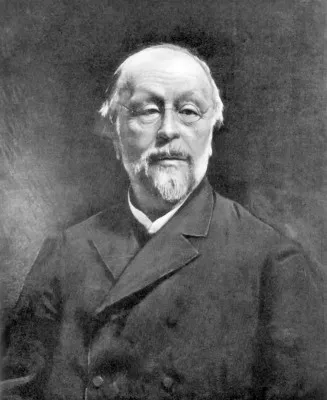

名前: レオ・ブレッヒ

生年: 1871年

職業: 作曲家、指揮者

没年: 1958年

年 レオ・ブレッヒ作曲家指揮者 年

年ドイツのベルリンで音楽に魅了された男の子が生まれた彼はレオ・ブレッヒと名付けられ音楽が人生のすべてになる運命を持っていたしかしこの少年の人生は単なる音楽への情熱だけでは終わらなかった彼は作曲家として成功する一方で指揮者としても多くの人を魅了する存在となった

幼少期から音楽教育を受けたブレッヒは特にピアノと作曲において才能を発揮したそれにもかかわらず彼が直面した困難も多かった若い頃から様なオーケストラや劇場で活動し多くの競争相手と戦うことを余儀なくされた皮肉なことにその早熟な才能が時には彼自身の重荷となり自信を失う瞬間もあったという

ブレッヒは年代初頭に最初の重要な作品を書き上げその後間もなく名声を得るしかしそれでも満足できない彼は新しいスタイルや技術を追求し続けたその結果世紀初頭には当時最も注目される作曲家へと成長していくこの道程には数え切れないほどの試行錯誤がありおそらくその中で多くの自己疑念や不安もあっただろう

年代になると彼のキャリアはさらに大きな転機を迎えたある演奏会で指揮者として登場した際その圧倒的な存在感と卓越した技術によって観客を魅了したのであるこの瞬間こそが私の生涯で最も幸せな瞬間でしたと後に語ったとも伝えられているしかしその後待ち受けていた歴史的背景ナチス政権下で芸術家として生き延びるためには何かしら妥協が必要だったこれがまた複雑さを増す要因となっていた

第二次世界大戦中ブレッヒは自分自身や家族安全への不安から逃れるため大きな決断を迫られるそれにもかかわらず彼はその創造性を失わず新しい作品を書き続けたその一つ一つが後世への贈り物となり多くの場合人の日常生活や感情への深い洞察を与えるものだった議論の余地はあるがこの時期こそ彼自身との対話と内面的成長につながったと言えるだろう

戦後新しい時代へ向かう過渡期において多くの芸術家同様にブレッヒにも新しい挑戦が待ち受けていたしかしそれでもなお聴衆から愛され続け自身でも新しい表現方法やスタイルについて探求していったこの状況下では多様性ある文化活動こそ求められていたためその中でもこの変化こそ私自身だというように感じていたかもしれない

年になり生涯歳という長寿を全うするまでブレッヒはいまだ精力的に活動していたそしてその死去の日不思議なことに数カ国以上から追悼メッセージが寄せられただろうしかしそれだけでは終わりではない今日でも多くの日常生活シーン映画音楽や舞台などで彼のおおよその影響を見ることができるまた現代では上でというハッシュタグ付き投稿を見る機会さえあるほどだ

こうしてみると古典という言葉とは裏腹に多様性豊かなアプローチによって現代社会にも息づいていると言えるその遺産はいまだ消えておらず人によって語り継がれている