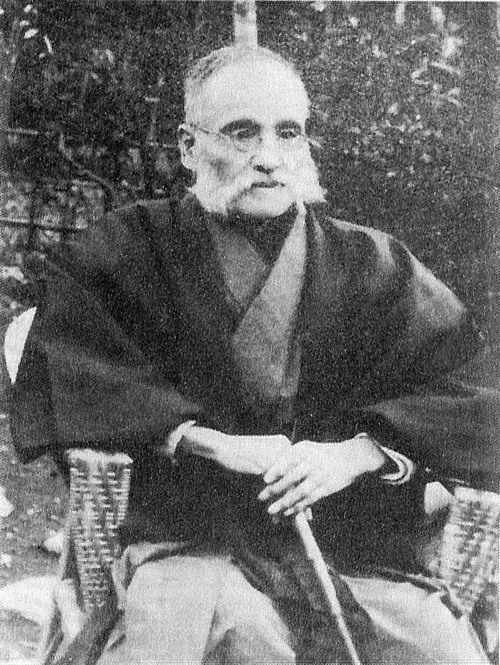

生年月日: 1891年

没年: 1943年

職業: 劇作家、評論家

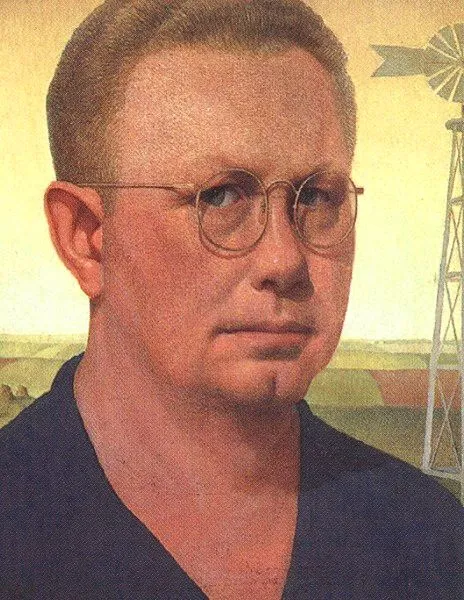

倉田百三 劇作家と評論家の人生

彼が生まれたのは年日本ある静かな町で後に日本文学を揺るがすことになる少年が誕生した幼少期から文学に親しみ彼は言葉の力を知っていたしかしその道は平坦ではなかった

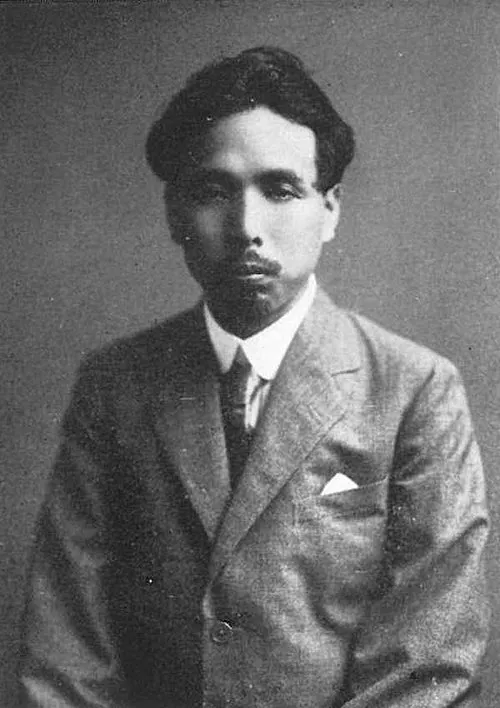

若き日の倉田は東京大学で哲学を学ぶことになるここで出会った思想家たちが彼の精神的な基盤を築くこの時期彼は劇作への興味を抱き始めたしかし社会や政治状況が混沌とする中自らの表現手段として演劇を選ぶことには大きなリスクが伴った

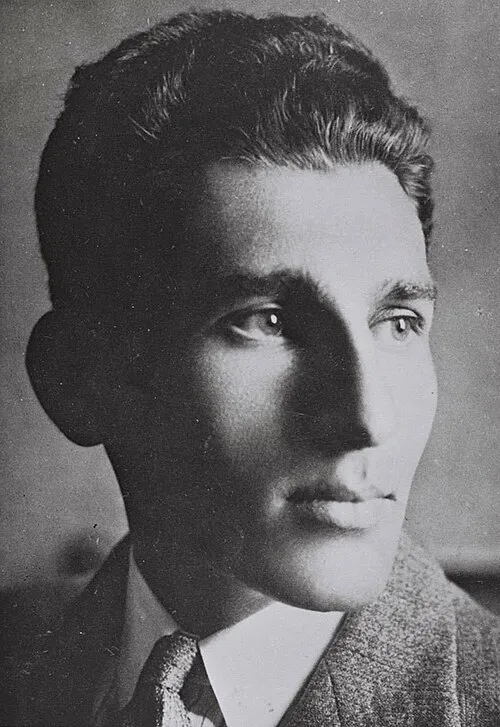

年彼は初めて自らの戯曲骨董屋を書いたこの作品は一躍注目され多くの観客に衝撃を与えるそれにもかかわらずその後も倉田は苦しい時代を経験する日本では演劇への理解が薄く多くの作品が埋もれてしまったからだ

年代に入ると日本社会には戦争への影響が強まり始めるしかしそれでもなお倉田百三は筆を握り続け新たな作品を書き続けていた皮肉なことにこのような状況下でも人は芸術への渇望感を強めていった倉田自身もこの渇望感に応えようとしていた

特筆すべきなのは年彼が発表した新しい市民という作品だこの戯曲では人間存在について深い探求が行われ人の日常生活や価値観に鋭いメスを入れているその結果多くの批評家から賞賛される一方で一部から反発も受けたそれにもかかわらずこの作品によって彼自身の地位も確立されたと思われる

戦争とその影響

しかし時代背景は厳しくなるばかりだった第二次世界大戦勃発後日本国内では言論統制や弾圧が進んだその中でも倉田百三という名前は消え去ることなく生涯現役として創作活動を続けたそして年残念ながらこの世を去る運命となった

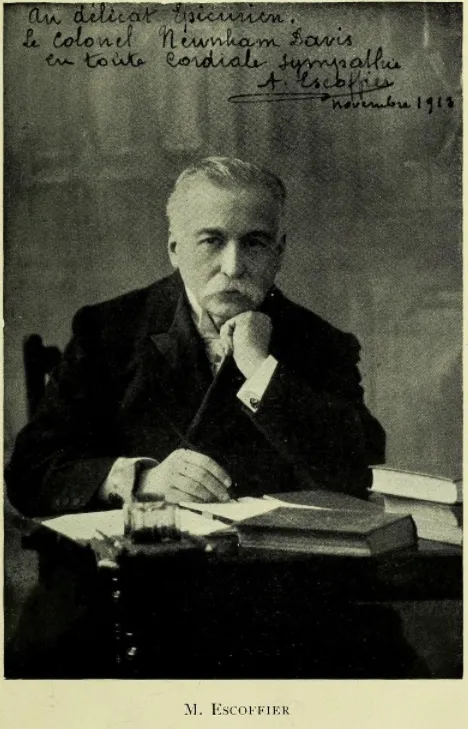

死後も語り継がれる遺産

皮肉なことにその死以降も倉田百三の名声や評価はいっそう高まっていった数十年経過した今でも日本演劇界には多大なる影響力を持つ人物として語り継がれているその背後にはおそらく彼自身によって切り拓かれた道筋自由な表現や批評精神そのものとも言えるだろう

現在とのつながり

今日まで年以上経過しているもののその存在感はいまだ色褪せない 日本文学や演劇界では自由とは何かという問いについて考えさせられる場面で必ずと言っていいほど名前が挙げられるそして今でもこの問題意識こそ現代人にも重要であると言える 例えば最近行われた舞台公演では新しい市民からインスパイアされたシーンを見ることできそれによって若い世代にもその思想へ思い馳せさせている

歴史家達によれば 倉田百三という人物なしには日本近代演劇史語れない それこそまさしく本質的な評価なのだろう これは新しい視点・切り口で真理へ迫ろうと奮闘し続けてきた旅路だったのである