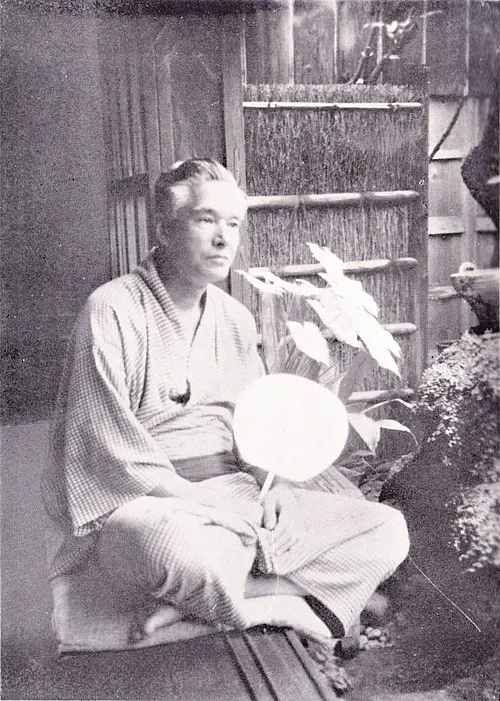

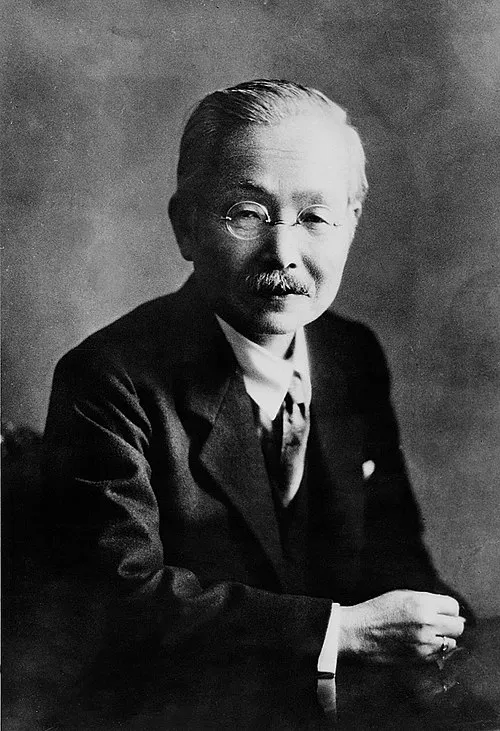

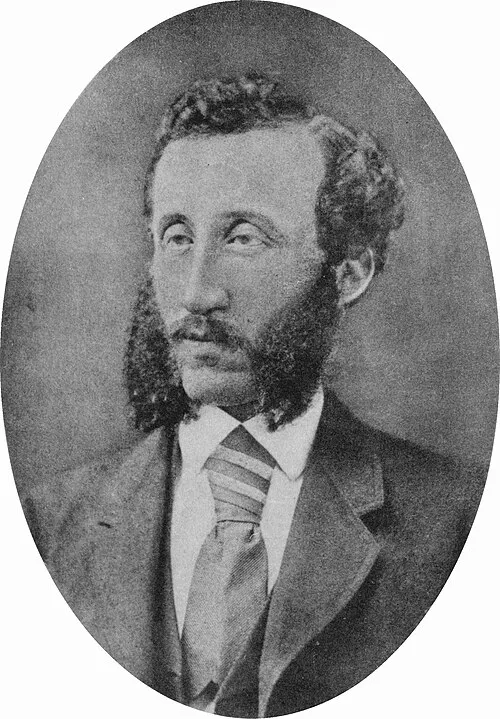

名前: 小宮豊隆

職業: 文芸評論家

生年: 1884年

没年: 1966年

小宮豊隆の軌跡文芸評論界の巨星

年東京に生まれた小宮豊隆は日本文学の未来を担う者として運命づけられていたしかし彼が幼少期を過ごす中で体験した多くの出来事は彼を単なる文芸評論家ではなく文化の伝道師へと変貌させていった家庭環境や教育に恵まれながらも小宮は自己探求の旅を始めたのである

大学時代彼は文学への情熱をますます深めていったそれにもかかわらずこの情熱が必ずしも順調な道へと導くわけではなかった進学した早稲田大学で小宮は多くの仲間と出会いその中には後に著名な作家となる者もいたしかしその一方で彼自身が抱える内面的な葛藤は彼に深い思索を促すきっかけとなったおそらくこの時期の経験が後の批評活動にも色濃く影響することになる

年小宮は卒業後すぐに文筆活動を開始したしかしそれまで培ってきた知識や感受性が瞬時に評価されることはなかった皮肉なことに初期作品はいずれも無名であり多くの場合自身でも納得できないものだったそのため多忙な毎日を送る中で自身のスタイルと声を見つけるため試行錯誤する日が続いた

年代になると小宮豊隆という名前が徐に知られるようになり始めたこの時期日本文学界では近代化への波が押し寄せていた伝統的価値観との対立や新しい視点から文学を見る必要性が叫ばれるようになっていたその背景には多様化する社会状況や政治的緊張感もあったそのため小宮は当初から先見性ある批評によって日本文学界に新風を吹き込む存在として注目されていったのである

年代には戦争という荒波にも翻弄されたしかしそれにもかかわらず小宮は自らの信念を貫き通し続けた戦争による混乱や抑圧的な社会状況にも負けず自身の日記やエッセイを書き続けたことで人へメッセージを送り続けたおそらくこのような姿勢こそが多くの読者から支持された理由だろう

文芸批評家として確立

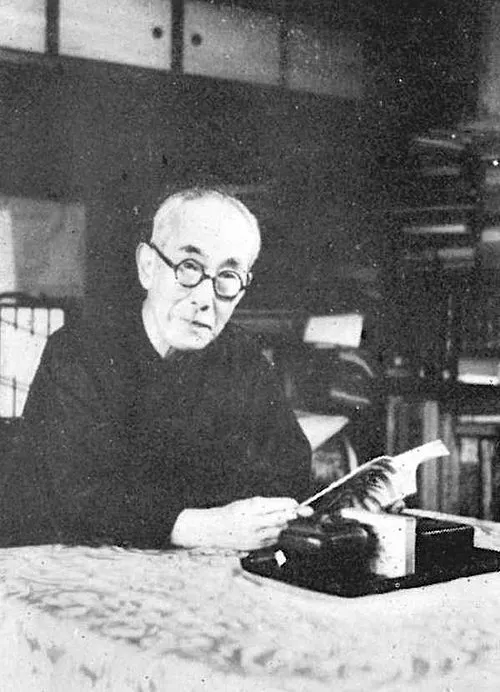

年代小宮豊隆は文芸評論家としてその名声が確立していったこの頃には多数の記事や評論集を書き上げ新しい文学潮流について鋭い分析力で語り始めた日本人とは何かという問いかけからスタートしその回答として日本独特の美意識や文化的背景について語ることで多様性ある日本文学への理解へと導いていったその際失われゆくものと新しく生まれるものの間で葛藤している現代社会への深刻な警鐘とも言える作品群を書いている

しかしそれでもなお彼自身の日常生活には不安定さもあったそれにも関わらず一貫して思想・哲学・詩など幅広い分野からインスピレーションを得ながら自ら表現してみせたそして年以降現代日本文学論など重要著作によって国際的にも評価される存在となり日本のみならず海外でも多大なる影響力を持つようになっていったこの頃には国際会議などへの参加機会も増えおそらくこの経験こそさらに多角的視点から文学を見る契機となり大きな成長につながったのであろう

晩年と遺産

年小宮豊隆は歳という高齢まで活動し続けその人生最後の日まで鋭敏さと思索力を失わない存在感であり続けたそしてその死後日本国内外問わず数多くの記事や著書によって今なお彼の日考えていたテーマへの議論喚起につながり続いているまた美と真実を追求する姿勢こそ多様化する今日社会でも尚一層重要視されていることだろう当時抱えていた課題について考え直す機会となれば嬉しい限りだ

現代との関連

年現在では新しい形態・表現手法ブログ・によって情報共有及び意見発信できる場面も増えつつあるしかしながら小宮豊隆その人自体のおもしろさつまり孤独感不安定さとも言える側面それゆえ強烈印象残している部分について少し忘れ去れる可能性ある事実否定できないこの年以上前中身だけじゃなくそのアプローチ方法自体重視した成果物残した姿勢今だからこそ見る必要感じさせると思います