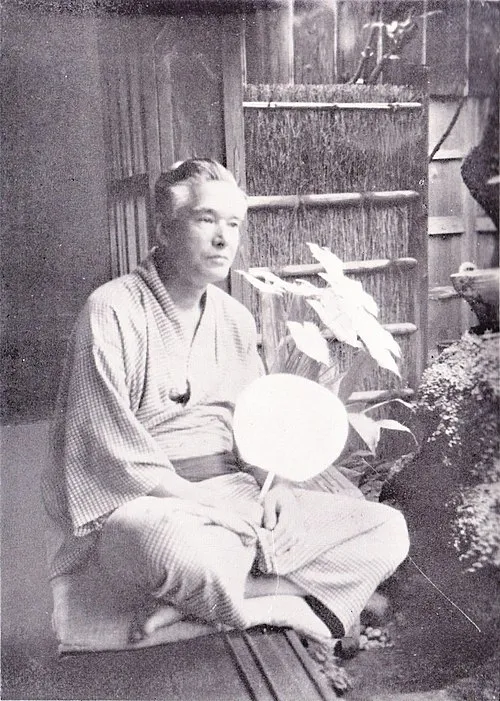

生年: 1885年

没年: 1965年

職業: 小説家、詩人

代表作: 未記載

出身地: 未記載

年 中勘助小説家詩人 年

中勘助言葉の魔術師が紡ぐ物語

彼がこの世に生を受けたのは年の春の日差しが心地よい日だったまだ新しい世紀を迎えたばかりの日本横浜に生まれた中勘助は文学という美しい世界への扉を幼少期から開いていた家族は文筆家や学者に囲まれており彼自身もその影響を強く受けていたおそらくその環境が彼の文才を育む土壌となったのだろうしかし若き日の彼は詩を書くことよりも自らの感情や思想を表現することに苦しんでいた思春期には自分自身との葛藤があった友人とのコミュニケーションもままならず一人静かに本を読むことで心の平安を求めていたそれにもかかわらずこの内向的な性格は後に彼独自の視点から生み出される作品へとつながっていくのである大学では国文学とフランス文学を学びその知識と感性は間違いなく後年への布石となったしかしそれだけでは満足できなかった中勘助は作家として道を歩むことになる初めて発表した短編小説河童には皮肉なことに当時流行していた風刺的要素が含まれていたこの作品によって彼は一躍名声を得るがそれでも周囲から期待される成功とは裏腹に自身の内面には常に不安定さが存在していた作家として活動する傍ら中勘助は詩人としても名声を得てゆく年代になるとあめりか物語や幻影など数の名作を書き上げたこれらの作品では特有な比喩や独自の視点で描かれる自然や人間関係それによって読者たちは深い感動と思索へと誘われるのであるまた議論されるべき点ではあるが中勘助自身のおそらく最も大きな影響源となったものそれこそ自然でありその変わりゆく姿だったその一瞬一瞬を見ることで感じ取れる美しさ不完全さへの賛歌とも言えるだろう戦後日本社会が激動する中中勘助もまたその変化に翻弄されつつ新しい時代背景へ適応する努力を続けたしかしながらそれにもかかわらず過去との結びつきを忘れない姿勢こそ彼ならではだった失われた時を追求し続け自身の日記には常日頃から考え続けている哲学的命題について書き留めている様子もうかがえるそしてこのような自己探求こそ多くの読者たちから共感される要因となったと言えるだろう晩年には小説散華などで平和への希求を書き綴り言葉という存在そのものへの敬意すら表しているようだったしかし皮肉なことに多忙さゆえその執筆活動にも限界が訪れる身体的にも精神的にも疲弊した結果として見せる無力感それでもなお創作活動への情熱だけは消えてはいかなかったと言われている年中勘助という名作家はこの世から静かに旅立ったその死後数十年経った今でも多くのファンや研究者によって愛され続けていますそして驚くべきことなのですが日本文学界で確立した普遍性という概念それによって本来持つ内面的葛藤や社会問題について真摯に向き合う姿勢これは今なお新鮮で重要視されていますそして記憶すべきなのは私の視点のみならず多様性豊かな価値観も同時進行で認識していることでしょうそれこそ中勘助だからこその文学です今日でも多岐にわたり評価され続ける作品群例えば近代文学史上で重要視される短編集など実際それぞれ多彩なテーマ群でもありますね孤独愛死など深遠なる問い掛けある批評家によればそこにはいつまで経っても古びない魅力が宿っていると言いますこのような発見こそ人の日常生活へ潤いと新鮮さ与えているのでしょう不思議です千載一遇とも言うべき出会いや経験それぞれ異なる文化背景・環境・考え方現代人にも通じ合う何物かそれはいわば長い歴史上紡ぎ出された共通言語でありこの語彙によって形成された文字列そこには無限大なる可能性すら広がっています私自身感じますねひょっとするとあなた方もそうでしょうこれから先どんな未来へ繋げて行こうともそう思わせる何事でしょう最後まで読み終えたあなたへこの文章をご覧になりました際一体何処まで想像力膨らませていますでしょう是非とも再度掬い取りますようおすすめします本当にありがとうございます