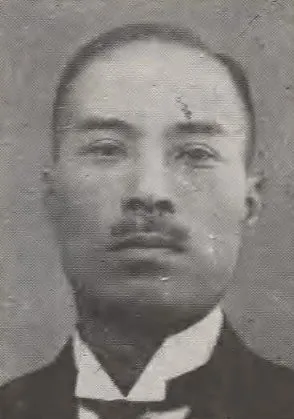

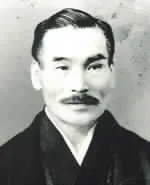

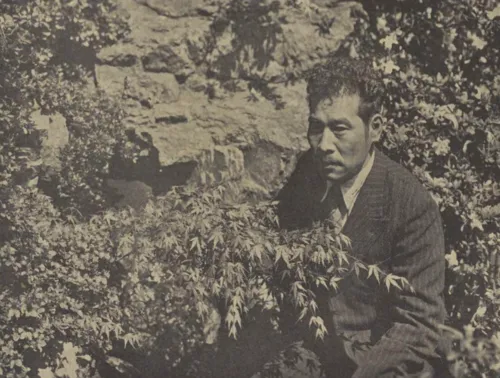

生年月日: 1893年

氏名: 児島善三郎

職業: 洋画家

死亡年: 1962年

年 児島善三郎洋画家 年

児島善三郎が年に誕生した時彼の運命はすでに絵筆によって描かれることが決まっていたのかもしれない日本の近代美術史において彼は特異な存在として浮かび上がる実家は裕福な商人の家系だったため若い頃から様な文化に触れる機会があったしかしそれにもかかわらず彼は西洋画の道を選ぶことになるこの選択はその後の彼の人生とキャリアを大きく左右することとなる青年期には美術学校で本格的に絵画を学ぶようになり多くの名作と出会うその中でも特に印象派やルネサンス作品には強い影響を受けたとされているしかしながら一般的にはこのような影響を受けたという事実だけでは語り尽くせない深い内面的葛藤もあっただろう恐らく日本文化との間で揺れ動く心情や自身のアイデンティティーについて考え続けていたことだろう年代初頭児島はフランスへ渡る決意を固めるこの旅立ちは多くの芸術家たちと同様に新しい刺激や技術を求めるものであったしかしそれだけではなく国際的なアートシーンで自身のスタイルを確立するためでもあったと思われるパリでは数多くのアーティストたちと交流しその中にはピカソやマチスなども含まれていたそれにも関わらずこの環境は彼にとって安住できる場所ではなかった異国にいるという感覚おそらく故郷への思いも交錯しながら日キャンバスへ向かったことでしょう年代になると日本へ戻り本格的な活動が始まるこの時期日本国内では西洋文化への関心が高まり多くの芸術家たちが新しい表現方法を模索していたしかし皮肉にもこの時代背景ゆえに西洋画として評価されたい気持ちとは裏腹に自身が描き出す作品への理解や評価が得難かったというジレンマも抱えていたようだそれでもなお児島は独自性を貫き通し続けたその姿勢こそがおそらく後世への大きなメッセージとなったのである彼自身の作品スタイルについて考察するとその色彩感覚や構図センスには独特さがあります特定の記事によれば光と影を巧みに使い分け自身の日常生活からインスピレーションを受けつつ表現したと言われているまたその作品群から感じ取れる情熱とは対照的に一部作品には不安定さや孤独感さえ漂わせている部分も存在したそれはおそらく自分自身との戦いや社会との疎外感から来ていたものなのだろう年日本が戦争終結後大きな変革期を迎える中でも児島善三郎は創作活動を続けたそして年代になると徐にその名声も高まり多数展覧会へ参加するようになるしかしながらこの成功にもかかわらずご本人としてはいまだ内面的葛藤から解放されない状態だったとも推測されます真実を求め続ける姿勢こそ本当の意味でアーティストであると言えるでしょう年不幸にもその生涯を閉じました果たしてこの時点で彼自身どんな思いや希望・夢・願望など抱えていたのでしょうか今日でもその遺産すなわち作品群は多大なる評価され続けていますそして何より驚愕なのはそれ以降数十年経過した現在でもなお新世代アーティスト達へ与え続けている影響力です孤独と光の間で揺れ動いていた彼こそこの芸術界隈全体を見る上で欠かせぬ人物だったと言えるでしょうその死から半世紀以上経過した今新しい世代によって再評価され続けてもいますさらに皮肉なのですがこの様子を見る限り忘却された部分まで含めて児島善三郎という名前これは日本美術史のみならず世界各地でも再認識されていますまた公園やギャラリーなど至るところで行われている展示会など目白押しですその度ごとになぜ人が集まるのでしょう それぞれ個人個人によって異なる理由がありますよね しかしおそらく共通して言えることとして何故描いている生き抜いているのだろう そう問い直す瞬間こそ重要なのではないでしょうかこうして私達現代人まで引き継ぐべきメッセージとは一体何なのでしょう おそらく美とは他者との関係性形成プロセスとも言えるかもしれません