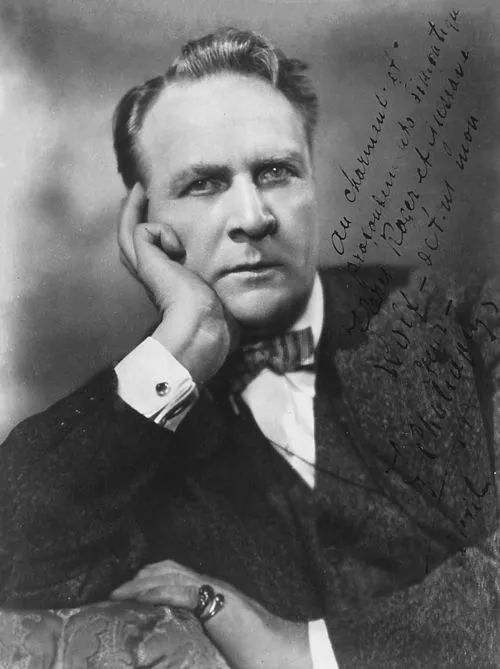

名前: 飯塚国三郎

生年: 1875年

職業: 柔道家

没年: 1958年

年 飯塚国三郎柔道家 年

年静かな田舎町に生まれた飯塚国三郎はその運命を特異なものにする要素を持っていた彼の家族は武士の家系であり幼少期から武道に親しんでいたしかし当時の日本は急速に近代化しており西洋文化が流入してくる中で彼の運命もまた変わろうとしていた少年時代国三郎は剣術や柔術を学びその才能を早くから示したある日彼が友人たちとともに稽古場へ向かっていると不意に出会った年長者から厳しい教えを受けることになったその出会いが後の柔道への道筋を定めるきっかけとなったと言われているしかしそれにもかかわらず日本全国には多くの流派が存在しそれぞれが独自の技術や理念を持っていたため国三郎はその選択肢に苦悩したことだろう明治維新後日本社会は大きな変革を迎えた学校教育制度が整備され多くの若者たちが新しい価値観とともに学び始めていたその中で国三郎もまた新しい形の武道柔道との出会いを果たすことになる彼は嘉納治五郎の指導する東京・講道館へ通いその教えによって自身も成長していった年代初頭になると国三郎は国内外で数の大会へ参加しその実力を証明する機会となるしかしこの栄光には陰がありますそれは当時日本国内では柔道自体がまだ新しいスポーツとして認知されておらず多くの場合伝統的な武道との対立があったためだそれにもかかわらず彼はその名声と地位を築いていったのである皮肉なことにこの成功には常に影が付きまとっていた年には日本代表として海外遠征するチャンスを得たものの一方では故郷で待つ家族や弟子たちへの責任感から心苦しく思う瞬間もあった歴史家たちはこう語っている国三郎こそ本当に強さとは何かという問いについて考え続けた人物だった戦後日本全土で平和への希求が高まり多く人が心身共癒し求めていた頃飯塚国三郎もまた再び注目され始めるこの時期武士と平和主義者という二つの顔を持つようになりその活動範囲も多岐にわたり展開された地域社会への貢献だけでなく新世代への教育にも力注ぐようになるしかしそれでもなお彼の日には苦悩も多かった年多く学生や愛弟子達囲まれて静かなる最期を迎えることとなったその死によって残された遺産それこそ彼自身より多く人への影響力それまで約束された未来へ向けた架け橋となり得るものだったと言えるだろうそして今でも生徒達によって伝承され続けるその技術や精神性こそ本当になせば成せるという希望でもあった今日では世界各地で行われている柔道大会や黒帯取得式典など全てこの飯塚國三朗なしでは語れない それゆえおそらく新世代柔道家達にも確実なる影響として存在していることでしょうそして日本国内外問わず人がこの伝統的武道そして精神性こそ真剣勝負だと考えておりますこの点こそ今一度深い意味合いあることでしょう飯塚國三朗その名は日本のみならず世界中にも広まり続けていますそしてこれから先どんな風景を見るのでしょう未曾有なる未来へ繋ぐ糸口とも言える存在だからです