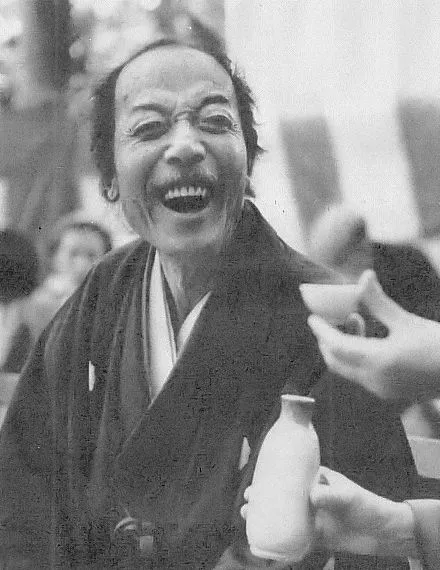

名前: 衣笠貞之助

職業: 映画監督

生年: 1896年

没年: 1982年

年 衣笠貞之助映画監督 年

彼の名は衣笠貞之助年時代の激動の中彼は日本の京都に生まれたこの都市は伝統と革新が交差する場所でありその環境は彼の創造性に大きな影響を与えた少年時代から映画に魅了された彼はまるで運命に導かれるように映像の世界へと足を踏み入れた

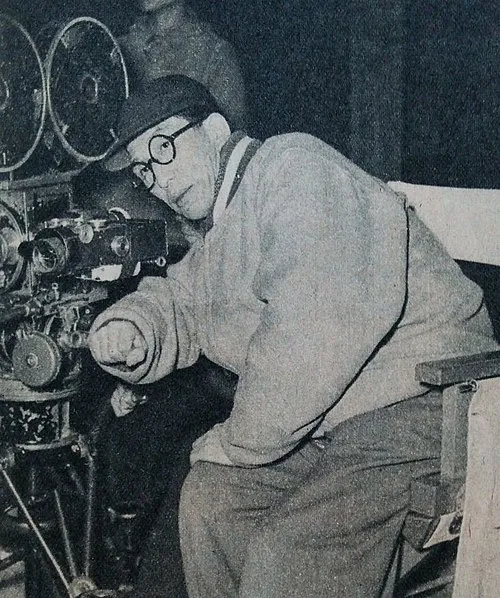

若き日の衣笠は美術学校で学びながら自身の作品を追求していたしかしそれにもかかわらず彼が初めて映画制作に携わったのは年という年だったこの瞬間彼の日常が一変し自らが描く物語によって人を感動させる力を持つことを理解したと言えるだろう

その後日本映画界で名声を得ていく中で皮肉なことに多くの監督やプロデューサーとの競争が待ち受けていた業界全体が変化しつつある中でも衣笠は独自のスタイルと視点を持ち続けたしかしこの時期には多くの批評も存在し伝統的すぎるといった意見も散見されたそれにもかかわらず彼は自身のビジョンから決してブレることなく新しい挑戦を続けた

おそらく最も注目すべき転機となった出来事は年代後半彼が手掛けた映画山椒大夫が大ヒットし一躍名監督として認知されるようになったこの作品には日本文化への深い愛情と理解が込められておりその影響力は今なお色あせないまたこの成功によって日本国内外から多くのオファーが舞い込むようになりそれまで以上に忙しい日へと突入することになる

しかしながら大東亜共栄圏という言葉とは裏腹に日本社会全体には戦争という暗雲が立ち込め始めていたそして年代初頭には多くの国民同様不安と恐怖の日へと戻されるのであったその中でも衣笠監督自身自身のスタイルやメッセージ性について疑問を抱いていた可能性も高いこの世界観では本当に人に何か伝えられているだろうかそんな思索の日だったとも想像できる

戦後日本映画界再生への道筋を探す姿勢もまた不可欠だった年代以降多様なジャンルへの挑戦や他国とのコラボレーションなど新しい試みに満ち溢れていたこの頃には家族をテーマにした作品も増えておりそれによって現代社会への提言とも受け取れる側面もあったそれにも関わらず一部から古臭いと批判され続けてしまう悩みも抱えていたようだしかしこの困難な状況下でも人間ドラマや心理描写への鋭敏さこそが彼最大のお宝だったと言えるだろう

時間が経つにつれて多様化する社会問題や価値観変更にも敏感になり始めた当時新進気鋭な若手監督達との交流や意見交換によって自身のみならず次世代へ向けても道筋を開こうとしていた姿勢こそ真摯でありその結果として年代まで精力的な活動を続けている特筆すべきところでは地獄門など日本だけではなく国際的にも評価される傑作づくりにも携わったことである

そうして迎えた年その晩年となる年齢歳でこの世を去った衣笠貞之助その死去の記事には日本映画界最後まで影響力強かったと書かれおそらくその言葉こそ実際以上なのではないだろうか死後数十年経過した現在でも賛否両論巻き起こす衣笠貞之助という名前でもその背景には確かなもの人間ドラマへの情熱や映像美学これほど強烈で永遠なるものなんだ

今なお多数存在する著作物や記録映像を見る限りでは才能を超越した何物かそれがおそらく情熱なのだと思うただ単なるエンターテイメントとは異なる人間本質的要素さえ感じ取れる作品群そして今日でもその作品群を見ることで現代社会との接点皮肉な事実ながら如何なる形容詞並べても尽きぬ魅力例えばテレビ番組など総じて旧世代人気作家並び若手クリエイター達果敢なる挑戦者達そのどれもまた強烈な影響下置いて至上最高峰位置座し続けているのである