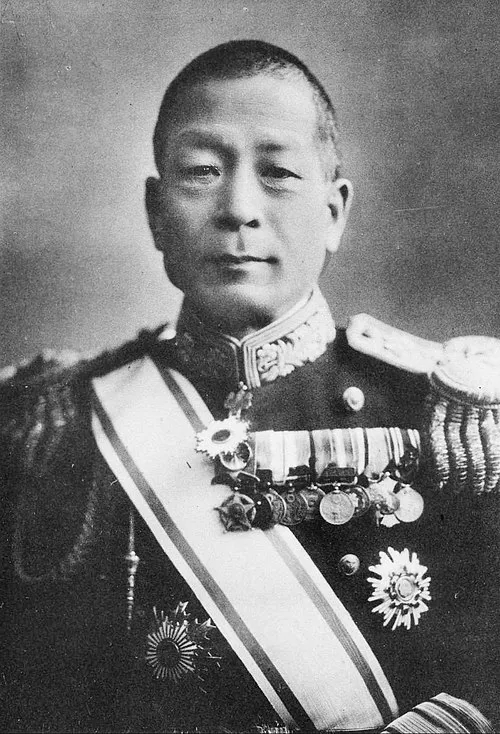

名前: 金田一京助

生年月日: 1882年

死亡年: 1971年

職業: 言語学者

年 金田一京助言語学者 年

金田一京助言語学の巨星

年豊かな自然に囲まれた日本の山の中で金田一京助がこの世に生を受けた彼の誕生は後に日本の言語学界において重要な役割を果たすことになる未来を暗示していたしかしこの小さな村で育った少年はその素晴らしい才能を発揮するには多くの試練と出会う必要があった

幼少期から彼は本や言葉への強い興味を抱いていたその情熱は地元の学校で学ぶうちにますます深まっていくやがて彼は東京大学へ進学することになりその環境で彼の才能は花開くことになるしかしそれにもかかわらず当時の教育システムや社会的プレッシャーは彼にとって厳しいものであった周囲との調和を重んじる文化がしばしば創造性や独自性を抑圧することもあったからだ

大学生活では日本語だけではなく多くの外国語にも興味を持ち続けた特に彼が魅了されたのは古代言語だったこの時期おそらく彼自身も気づいていなかったかもしれないがその探究心こそが後年日本文学及び言語学研究への道筋となる基盤となるしかしこの道には数多くの困難が待ち受けていたそれでもなお金田一は諦めず自身の研究を続けた

年には国語辞典という初めてその名が知られるようになる作品を書き上げるそしてこれは日本人として初めて本格的な辞典編纂事業に着手した試みとも見なされるそれゆえこの辞典は今も多く使われているしかし皮肉なことにその大きな功績にもかかわらず多くの場合国語というテーマには軽視される傾向が見られた

金田一京助はその後も精力的に研究活動を続け多様な分野で業績を上げていったまたこの間国際交流にも目覚め外国人との交流によって日本文化と外国文化双方について理解する必要性について強調していたこれには賛否両論ありそれでもなお彼自身はいかなる批判も冷静に受け止め自身の日実践してきた理論について疑問符なしで貫こうとした

年代から年代になると日本国内外で起こった歴史的事件例えば日中戦争や第二次世界大戦などによって文化や言語学習環境も変化せざる得ない状況となりそれによって金田一自身も影響を受けざる得なくなるその中でも母国とは何かというテーマへの思索が深まっていきおそらくそこには個人的苦悩と共鳴した部分もあったと言える

年という年には日本文学史という新しい著作を世に送り出すこの作品では日本文学全体について網羅的な分析がおこなわれそれまで蓄積された知識と経験がおおいに活用されているそれだけではなくこの本によって若手研究者達への啓発効果とも期待されたしかしながら一部ではもっと簡素化して欲しかったという声も聞かれたりした

晩年になり京都大学名誉教授として教壇にも立ちながらまた自身の日常生活でも充実感ある毎日だったと思われるただ残念なのは高齢になればなるほど周囲とのコミュニケーション不足など問題視され始め一部ファンから悲観的意見すら寄せられるようになったこの矛盾した現象から卓越した才能でも孤独感とは無縁ではないという教訓とも取れるだろう

年 死去

ついに年長寿だった金田一京助氏はいよいよこの世から去り大きな足跡のみならず深刻な余韻まで残して行ったその死去によって失われたものについて歴史家達はいろんな考察や解釈を書いている 例えばもし今生きていたならば日本語教育どう変わっていただろうそんな問いかけさえ残されたまた今日でも尚その影響力・遺産・思想など多岐広範囲で感じさせられている

現代社会を見るととある高校生達は上で使用するため新しい形態文字スラングなど無邪気にも作成しています一方では金田一氏ならこのよう形態文字理解できないと嘆くだろうそれどころかより良きコミュニケーション方法を求めつつ自身流解釈まで試みただろうと思われます 時代背景こそ違えど人間同士通じ合おうとして努力し続けた姿勢こそ生涯通じ何より重要だっただろう

結論遺産そして影響力

確実なる貢献度故その名前はいまだ我の日常生活中随所見当たり更なる進化へ至ります母国の重要性強調しつつ一方非常時流動形成注意喚起促す表現など柔軟さ持ち合わせ持ちなが切磋琢磨し続け大幅改良策提出者とも捉える事出来ますそして私達現代人同志如何振舞わせても意味ある時代定義伝承次第等真摯問い直す機会逃さず長所引継ぎ活用する努力必要性感じ取り続行出来れば将来未来明日へ繋ぐ役割果たせれるでしょうそしてそれぞれ未開拓挑戦許容考慮引き寄せ在住隙間埋め希望描画可能平和共存地球構築願います