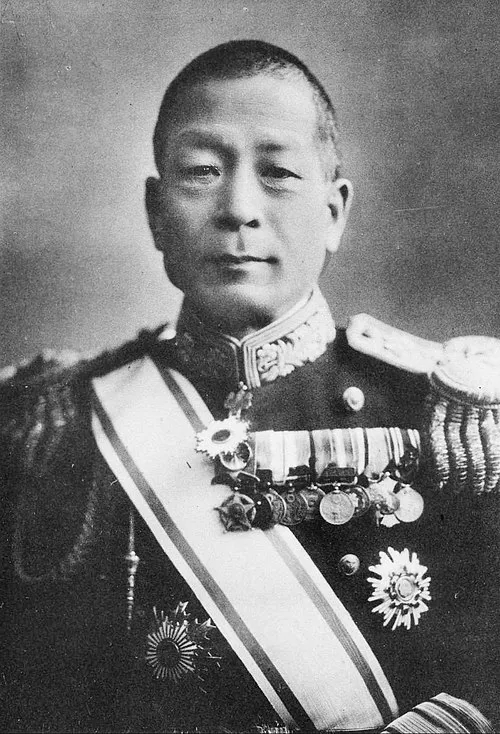

名前: 亀井勝一郎

職業: 文芸評論家

生年: 1907年

没年: 1966年

亀井勝一郎文芸評論家の軌跡

年静岡県に生まれた彼はその後の日本文学界において重要な役割を果たすことになる若い頃から文学に興味を持ち特に詩と小説の世界に魅了されたがやがて彼は自身の言葉で他者の作品を評価する道を選ぶことになる

年代日本が国際的な孤立を深めていた時代彼は東京大学で学びながら多くの文人たちと交流を持ったしかしそれにもかかわらず彼は当時の権威主義的な風潮に対して疑問を抱き続け自らの思想と言論活動へとつながる道筋を築いていく

年代には戦争という荒波にもまれながらも亀井は次第にその才能を開花させていった皮肉なことにこの戦争という混沌とした状況が逆に彼自身の批評眼を研ぎ澄ませる要因となったのであるおそらく戦火によって多くが失われる中で人が求める真実や美に対する欲求が高まっていたからかもしれない

文芸評論家としての出発

戦後日本文学界は新しい価値観や思想によって刷新されようとしていたそしてこの時期に登場した亀井勝一郎はその独特な視点で文芸評論というジャンルへ大胆に踏み込む年代にはすでにその名声は高まり多くの記事や著作で人の関心を集めた

また彼は常文学とは何かという問いについて考え続けその答えを模索していた議論する余地があるものだが亀井によれば文学とは人間存在への深い探究でありそれこそが作品評価や批評活動につながるとのことであった

社会との関わり

年日本社会では激動の時代背景も相まって多様な思想と文化運動が広まりつつあったしかしそれにもかかわらず亀井勝一郎自身は変わらぬ姿勢で批評活動を続け人への影響力も増していたこの年彼はいくつかの重要な著作や講演会でも取り上げられることとなり更なる知名度向上につながったのである

晩年と遺産

そして年代には入ると政治的変化だけではなく文化面でも大きな転換期となったその中でも亀井勝一郎氏は静かな存在感であり続けた文芸評論家としてだけではなく文化人としても広範囲な影響力を持ち続けたのであるこの頃から多く見受けられるようになった現代批評家との対話とも言えるシンポジウムなどにも頻繁に参加し自身の意見や哲学について語り続けていた

皮肉なのだがこのような努力にもかかわらず新しい世代から見れば亀井氏ほど古典的・伝統的存在として映ってしまうことも多かったしかしおそらくそれこそ彼自身が最も恐れていたことでありこの瞬間まで挑戦し続けようとしていた姿勢こそ敬意されるべきものなのだろう

死去以降

先日亡くなられたこの偉大なる文芸評論家について人はいまだ懐念し語り継ぐその死後数十年経過した今でも多数の記事や書籍では未だその影響力を見ることできる良い文章を書くためには自分自身との闘いが必要だと言われている通りその信念こそ今なお多くのお手本となっている現代社会でもその価値観と理念から影響され新しい作品を書く若者達がおりその連鎖へ何度も触れ合う機会となっている

なお最近では新しいメディア形態によって再評価され一部ファン達から上でも注目され始めているとかその意味でも生涯記憶されたいと思われても仕方ない人物だったということでしょう