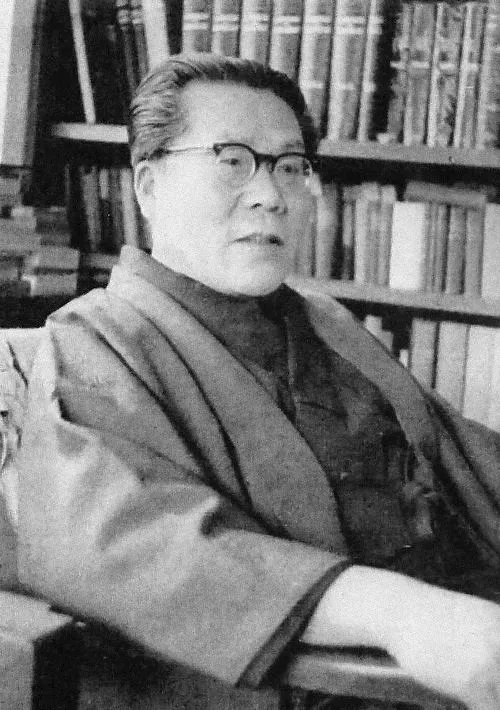

名前: 葛野辰次郎

生年: 1910年

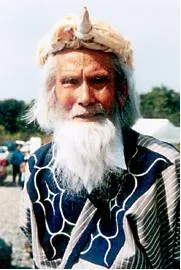

活動内容: アイヌ語・アイヌ文化の伝承者

死亡年: 2002年

年 葛野辰次郎アイヌ語・アイヌ文化の伝承者 年

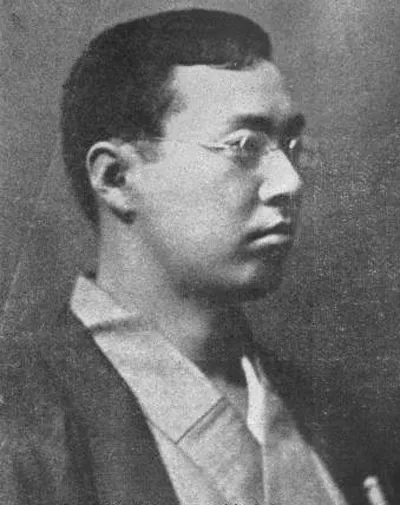

年代の北海道雪に覆われた大地で若き葛野辰次郎はアイヌ文化の温もりを感じながら成長した彼の周囲には先祖代受け継がれてきた伝統や言い伝えが息づいていたしかしその時代はアイヌ文化が急速に衰退していく危機に直面していた葛野は自身のルーツを見つめ直し民族の誇りを取り戻すために立ち上がる決意を固める

年代その熱意と情熱から彼はアイヌ語教育や文化復興活動に力を注ぐようになる皮肉なことにこの頃日本社会ではアイヌへの理解が薄れつつあったそれにもかかわらず彼は周囲から孤立することなく多くの仲間たちと共に生きた文化としてアイヌの伝承を守り続けようとした

葛野辰次郎は特異な存在だったおそらく彼自身も自分が担う役割の大きさに気づいていたことでしょうしかしそれだけではなく彼には独自の視点と感性がありましたそのため多くの人との交流によって新しい解釈や表現方法を模索し続けたこの試みこそが今後数十年後まで続く運動への道筋となった

年代になると彼は日本国内外で講演活動を行い始めるそしてアイヌと聞くだけで多くの人が耳を傾けるようになったしかしその一方で保守的な考え方も根強かった葛野自身多様性や共生という理念について深く考える機会にも恵まれるそれでもなお一部には反発もあった

年代時代は変わりつつあったアイヌ文化への関心も高まり始め人はその美しさや価値について再評価する動きへと進んでいったこうした流れによって彼の活動も広範囲になりディスカバリー・ジャパンという言葉さえ生まれる背景となったこの過程で得られたものそれこそが彼自身だけではなく日本社会全体として必要な認識だったとも言えるだろう

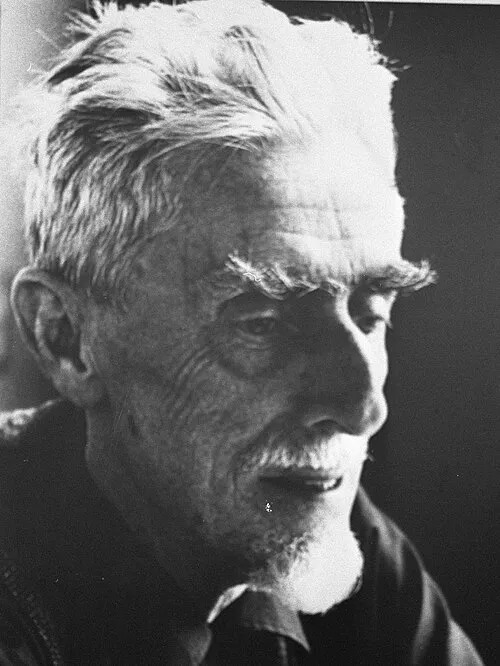

年とある講演会場で次世代へ向けて語る姿勢には自信溢れるものがあった私たちは歴史から学ばねばならないと力強く訴えていたただしこのころ体調不良も抱えておりしかしそれでも絶対的な信念を持ち続けていたそして生涯最後の日までこの使命感から逃れることはなかった

年生涯歳という若さで逝去したその死後人はいかにして遺産を受け継ぎ続けるかという課題へと直面する果たして忘却の波からその美しい文化をどう守っていけばよいのでしょうか記者会見でも多くの場合議論されるテーマとなっています

現在でも数多くの記事やドキュメンタリーによってその功績は称賛されています我一人ひとりには文化を知って尊重する義務がありますなどというフレーズすら耳にしますそれだけではなく一部地域では幼少期からアイヌ語教育プログラムまでも導入されているそうですこの流れこそ葛野辰次郎氏のおかげとも言えるでしょう

しかし皮肉にもおそらく現在進行形でこの理解や認識への道筋はいまだ曲折しています上では様な意見交換も盛んですが本質的な部分について真剣に向き合う余裕すらない場合があります果たして私達全員特に日本国民としてどう捉え直すべきなのかそれこそ葛野氏自身が望んだ答えなのだと思いますその精神こそ私達へ受け継ぐべき遺産なのです