生年月日: 1635年(寛永12年10月28日)

死去年: 1551年

職業: 豪商

出身地: 博多

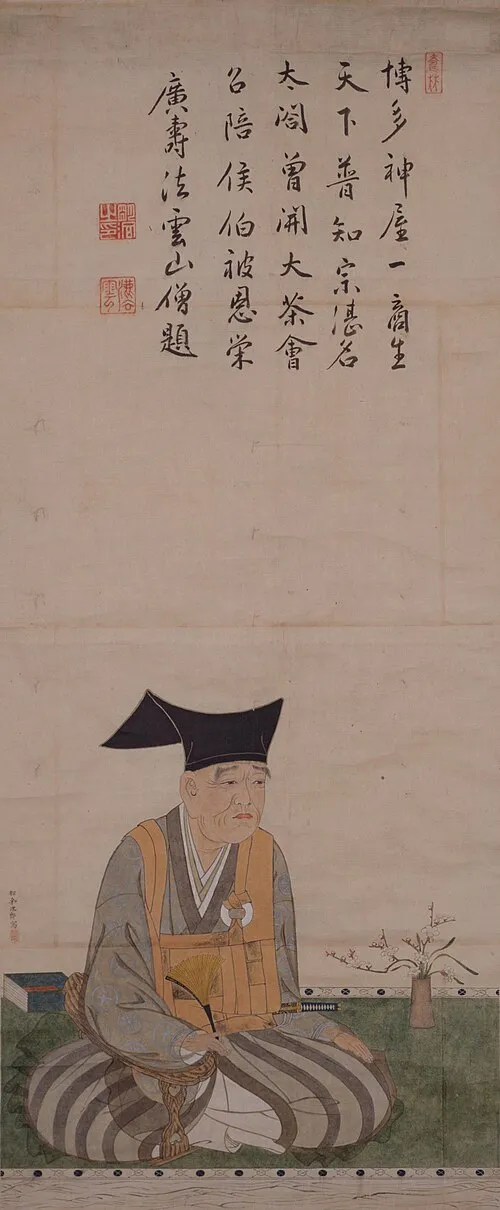

名前: 神屋宗湛

年寛永年月日 神屋宗湛博多の豪商 年

年の秋博多の街はいつもと変わらない賑わいを見せていたしかしその裏側ではある豪商が静かに命を終えようとしていた彼の名は神屋宗湛豊かな商才と巧妙な交渉術で知られるこの男は一度は日本一の商人として名を馳せたのである

生まれたのは年時代は戦国時代で日本中が戦乱に巻き込まれていただが彼にとってこの混沌こそがビジネスチャンスだった当時博多は貿易の拠点として栄え多くの商人たちが集まり活発な取引が行われていたそれにもかかわらず神屋宗湛はただの商人ではなかった彼には特別な視点と目利きがあった

若き日の宗湛はまず自身の家業を継ぎそれから様な商品を取り扱うことによって成功への道を切り開いていった特に彼が注目したのは西洋との貿易であったそれまで日本にはない異国の商品や文化に魅了された宗湛は西洋との接触を深めることに情熱を注ぐようになるしかしその道筋には多くの困難も待ち受けていた

それにもかかわらず皮肉なことにこの挑戦的な姿勢こそが彼にさらなる成功をもたらす結果となった年代初頭には博多最大級の交易商となりその名声はいよいよ高まっていくそして当時求められていた大豆や塩など日本国内でも需要が急増している商品へも目を向け新しい市場へ進出することで常に先手を打つ姿勢で挑み続けた

おそらく他者とは違う視野こそが神屋宗湛最大の武器だったと言えるだろうその才能ゆえか多くの商品だけではなく人との信頼関係も築いていったこの地位から得た影響力や資金力によって福岡藩とも密接な関係性を持つようになり一時期政治的圧力から解放されることすらできるほどだったしかしながらこの成功には影があります周囲から嫉妬されることも少なくなくその結果として対立する者たちとのトラブルも絶えなかった

後年彼は自身だけではなく地域全体への発展にも寄与し始めるその動きとして有名なのが神社建設への協力や教育施設への寄付だろう経済活動だけでなく人間社会全体へ還元しようという考え方は当時まだ珍しかったため多くの人から称賛されていましたしかしながらそれでもなお経済界では競争相手との駆け引きを必要とし続けねばならない現実それこそがお金儲けという世界なのだと考えていただろう

年月日この豪商・神屋宗湛はいよいよその幕を下ろすそして死後その遺産や功績について語り継ぐ者たちによって人間社会への貢献という評価のみならず金融帝国として新しい世代にも影響力ある存在となる様子さえ垣間見ることになるそれでも尚亡霊となり語り継ぐ存在とは果たしてどんな意味合いなのか

歴史家たちはこう語っています神屋宗湛なしでは日本近世経済史そのものすら成り立たないと実際生涯通じて培ったネットワークや信頼関係それによって形成された資本構造など今なお我の日常生活や経済環境へ繋げる要素として残存し続けているのであるまた現在でも福岡地域で行われる伝統行事などにはその名残を見ることも可能だその為この人物について知識ある者ならば今一度思慮する価値ありそうした風潮さえ感じ取れるほどだ

しかし今日でも歴史的評価とは複雑極まりないものそして皮肉にもこの街角でささやかれる言葉裕福さ幸福否定論について議論され続けているという事実これぞ神屋宗湛誕生以降年以上経つ現在まで続くテーマと言えるまた西洋との交流について振り返れば現代日本社会とも何かしら繋ぎ合わせたい部分あろう どれほど華麗なる人生観議論できても結局最終地点見失わぬため強調しておきたい