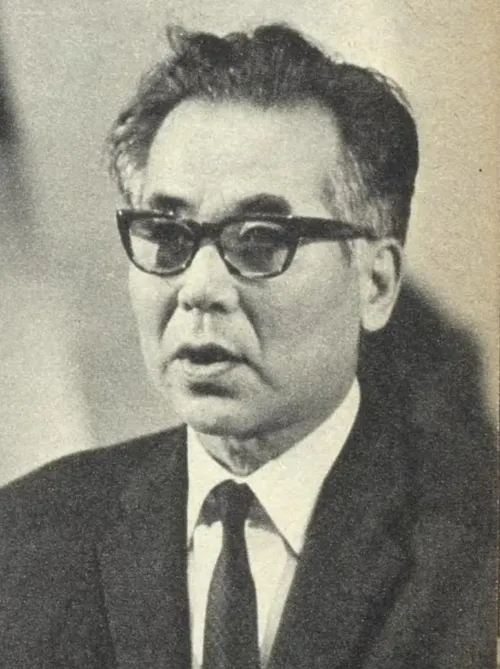

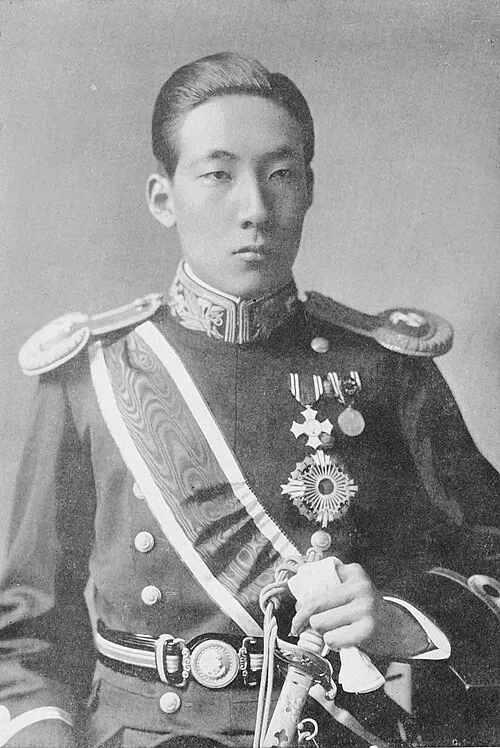

生年: 1902年

名前: 華頂宮博忠王

身分: 皇族

没年: 1924年

年 華頂宮博忠王皇族 年

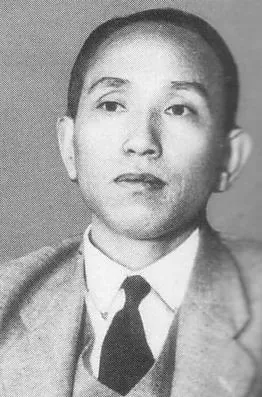

年華頂宮博忠王は日本の皇族としてこの世に生を受けました彼は大正天皇の弟であり皇族の家系に生まれたことから日本の政治と文化に深く関与する運命を背負っていましたしかし彼の人生は順風満帆ではありませんでした

若き日の博忠王は華やかな宮廷生活に囲まれながらも自身が果たすべき役割について葛藤を抱えていたといわれています特に当時の日本は近代化が進み西洋文化が流入する中で伝統と現代性との狭間で揺れていましたこのような背景から彼自身もまた日本の未来について真剣に考える必要があったのでしょう

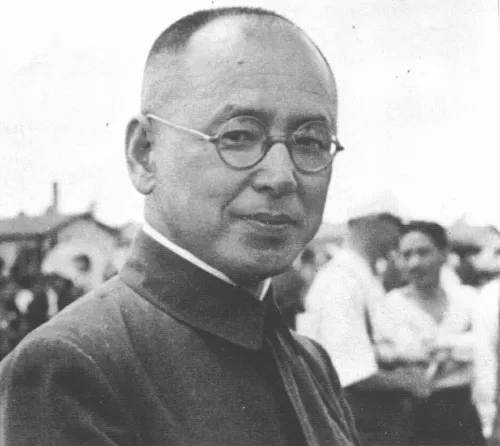

皮肉なことに彼が成長する過程で直面した厳しい現実には日本国内だけでなく国際情勢も含まれていました第一次世界大戦後日本は急速な経済成長を遂げましたがそれにもかかわらず社会には貧富の差や対立が色濃く残っていたためですおそらくこのような状況下で博忠王は多くの思索を巡らせたことでしょう

年という年号には暗い影がありますこの年華頂宮博忠王はわずか歳という若さで亡くなることになりますしかしその短い生涯にもかかわらず彼は多くの人から愛されていましたファンや支持者たちは彼を優雅なる王子と呼びその存在感と魅力について語り継ぎました

おそらくその死因についてはいろいろな憶測があります当時日本国内では結核など感染症による死亡率が高かったため一部ではこれが原因だとされています一方一部歴史家たちはその死には精神的ストレスも影響していた可能性があるとも指摘していますそれゆえ多様な解釈があります

また生前から観察されていた通りこのような短命ながらも光り輝いていた存在感こそが人の記憶に刻まれる所以です例えば多くの場合美術品や文学作品など芸術的表現によって形作られたイメージとは裏腹に人間として持つ不完全さや脆弱さこそ本当の意味で人との共鳴を生んだと言えるでしょうその姿勢こそ人間として重要視されるべきだったかもしれません

今振り返ればその一瞬一瞬を大切にしようとした意志こそ大正時代という波乱万丈の日を生き抜いていった証なのかもしれませんそして今日でもその名声はいまだ語り継がれている

さらに皮肉なのはこの数十年後日本社会自体もまた深刻な変化を経験することになる点です第二次世界大戦後多くの犠牲者とともに新しい社会構造へ移行しましたその中でも華頂宮という名詞はいまだ耳馴染みあるものとして残っていますそれゆえ彼自身そしてその血筋への関心は衰えることなく続いています